MENÜ

Dieses Mal gebe ich einen Rückblick darüber, was im Jahr 2021 mein monatliches Highlight war. Ein Bild steht für jedes Monat und dazu ein bisschen Text.

Dieses Jahr wird eingehen in ein sehr wechselseitiges Jahr, mit Höhen und Tiefen, wobei mir Tiefen den Ansporn geben, meine Motivation hochzuhalten.

Für den Jänner 2021 nehme ich das Langlaufen, welches mir wichtige Verbesserungen in Sachen Stabilität und Sicherheit brachte.

Mein Gleichgewicht wird immer besser, zumindest wenn ich in Bewegung bleibe. Es geht mal mehr, mal weniger gut. Ständiges Training dafür bleibt notwendig, denn wenn ich nicht übe, geht ist rückwärts.

Langlaufen ist eine gute Möglichkeit, in jeder Situation mein Gleichgewicht halten zu lernen. Außerdem ist es ein gutes Training für meinen Oberkörper und die Arme. Seit Corona bin ich in keinem Fitnessstudio mehr und versuche das Trainieren mit Gewichten zu kompensieren.

Für den Februar habe ich lange überlegt? Neben Langlaufen, Radfahren und viel Gehen, war das therapeutische Tanzen sehr entscheidend für dieses Jahr.

Alles, was ich möchte, ist eine Verbesserung der Wahrnehmung. Das therapeutische Tanzen gibt mir dazu ein immer besseres Spüren, von dem, was ich gerade fühle. Dieses erspüren konnte ich in all meinen anderen Aktivitäten anwenden und damit vorwärtskommen.

Mein Dank gilt meiner Therapeutin Hanna, die mich seit zwei Jahren therapeutisch begleitet und einen wichtigen Teil in meiner Rehabilitation spielt.

Der März war für mich optimal. Im Tal kein Schnee, zum Langlaufen in den Bergen aber dafür genug. Schönes Wetter begünstigte das Wandern in den umliegenden Hügeln meines zu Hause und unterstützen das Gehen lernen.

Bei gemeinsamen Touren mit meinem Freund H., der Schmerzpatient ist, konnte ich das automatische Gehen schulen. Besonders auf Single Trails bergauf, konnte ich mich verbessern, indem wir redeten.

Der April stand neben der Therapie auch unter der Vorbereitung auf den Walkabout und dem Aussuchen der Ausrüstung.

Da ich zum Unterschied beim Pilgern in Spanien diesmal mit Zelt und Unterlegmatte unterwegs war, hatte ich besonderen Augenmerk auf das Gewicht zu legen.

Für mehr als 5 Kilogramm Basisgewicht + Wasser und Essen, ist meine Skelettmuskulatur noch nicht ausgelegt. Durch meine gewonnenen Erfahrungen beim Pilgern und Anleihen aus dem Ultraleichtwandern, konnte ich es ganz gut hinbringen. Weitere Verbesserungen sind eine Kostenfrage.

Ansonsten stand der April weiterhin unter Therapie, Trainieren und Verbessern, in allen Belangen.

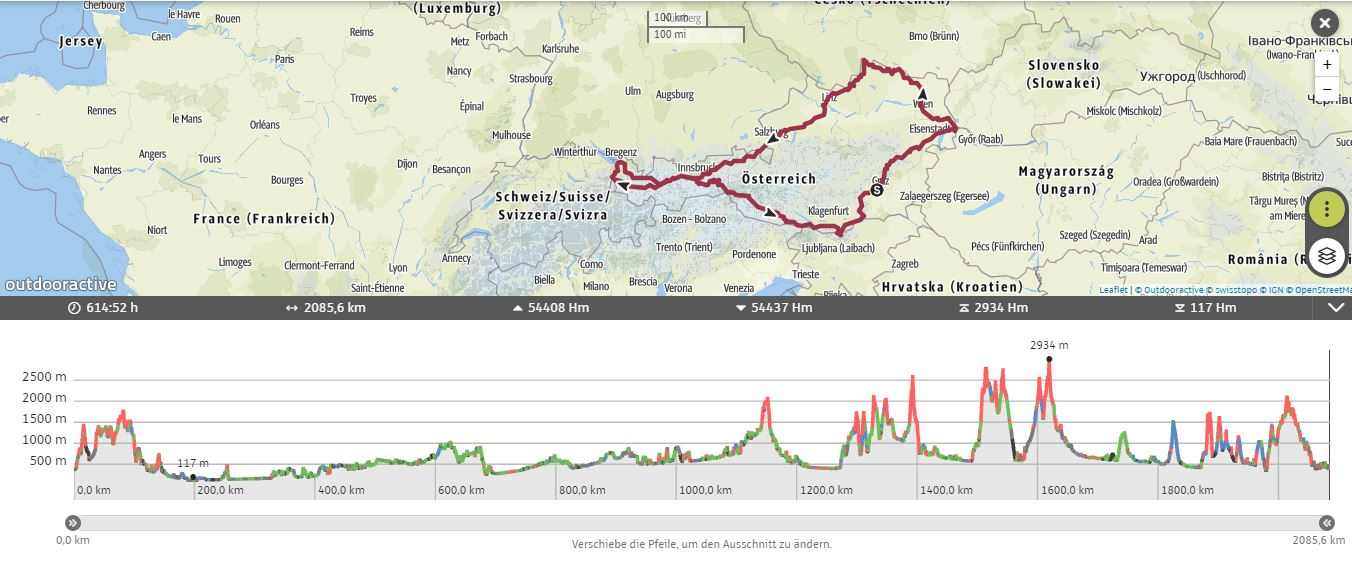

Im Mai begann mein Walkabout, mit dem ich einen Abschluss nach fünf Jahren Therapie finden wollte. Ziel war es, die vier Kardinalpunkte, bzw. den östlichsten, nördlichsten, westlichsten und südlichsten Ort von Österreich zu erreichen.

Im Mai erwischte ich sehr viel Regen und die Zeit von Judendorf, zum östlichsten Punkt im Burgenland und weiter durch Niederösterreich, wurde zum Aufarbeiten der Zeit im Krankenhaus und die Jahre danach.

Den ganzen Juni verbrachte ich am Walkabout. Nach dem Aufarbeiten im Mai war jetzt Glücklichsein angesagt. Ich hatte seit dem Hirnabszess noch nie eine so unbeschwerte und glückliche Zeit verbracht, wie in diesen Tagen, rund um Österreich.

Ein Walkabout hat den Sinn, sich seiner Identität bewusst zu werden und das ist mir, zum größtem Teil, auch gelungen. Dieser Weg durch meine Heimat bedeutete mir viel, denn wegen Corona wollte ich in Österreich bleiben.

Im Juli erreichte ich nach 2.100 km wieder Judendorf und beendete meinen Walkabout nach 59 Tagen. und erreichte alle vier Kardinalpunkte Österreichs.

Weitwandern und Gehen gibt mir Sinn im Leben und werde ich weiterhin ausüben. Wieder zurück, brauchte ich lange, um mich daheim einzufinden.

Wieder Leben zu lernen hat sich mit Corona verändert. Statt in die Stadt und ins Kino zu gehen, muss ich mich neu orientieren. Ich bevorzuge seitdem die Natur und die Ruhe. Mit der Hochsensibilität geht es mir damit zwar besser, aber kaum komme ich in den Straßenverkehr, merke ich, wie meine Wahrnehmung abbaute.

Die Anforderungen durch Corona im Lebensalltag, egal ob Einkaufen oder mit der Bahn fahren, kostet mir enorm viel Energie und verringerte meine Konzentrationsfähigkeit.

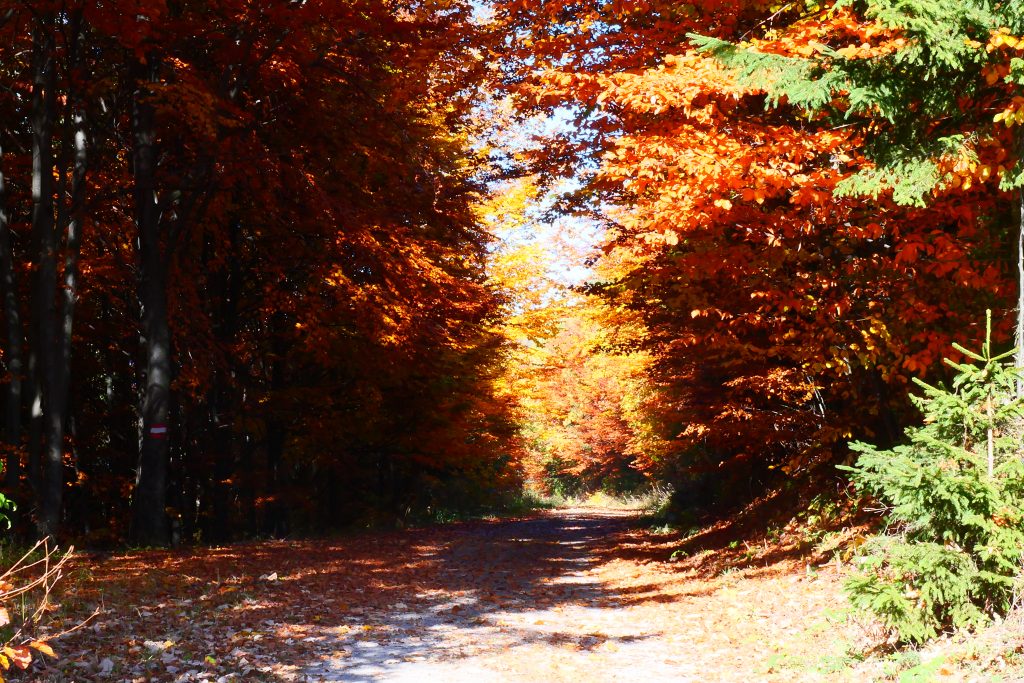

Den Herbst verbrachte ich öfters im Gesäuse. Das schöne Wetter nutzte ich des Öfteren für Ausflüge, um zu leben und nicht immer im Gedanken der Therapie unterwegs zu sein. Die Ausflüge waren dazu willkommen und brachten eine Abwechslung.

Im Oktober trainierte ich Radfahren, für eine bessere, bzw. schnellere Wahrnehmung. Nach dem Walkabout musste ich mit dem Rad fast bei neu anfangen. Das zeigte mir wieder, wie schnell ich wieder gelerntes verlieren kann.

Dranbleiben ist das Gebot der Stunde und das im richtigen Maße. Im rechten Moment "Innehalten" ist genauso wichtig. Der Walkabout brachte mir viel, aber die Corona-Zeit veränderte meine Rehabilitation und macht Therapie weiterhin nötig. Das neue Leben schaut anders aus, wie es vor Corona war. Das wird mir immer bewusster.

Der November wurde schwieriger mit meiner Rehabilitation. Das Wetter, der erste Schnee, es wurde kälter, das alles zerrte an mir. Alles Bedingungen, die mir das Leben schwer machen. Meine im Sommer gewonnene Leichtigkeit verschwand langsam und wich wieder mehr der Schwere.

Übungen vom therapeutischen Tanzen verwendete ich wieder vermehrt, um mehr Leichtigkeit zu erfahren, was aber gar nicht so leicht ist, machten doch die Kälte und der Schnee meine Bewegungen schwerfälliger. Der Herbst/Winter ist eine Zeit, die es zu Übertauchen gilt.

Ein auf und ab im Dezember. Der Lockdown ließ mich wieder auf die Therapie fokussieren, Therapie in Eigenregie allerdings. Wandern zu Vollmond soll meine Wahrnehmung verbessern und die restliche Zeit verbrachte ich im Balance-Park oder ich machte Übungen zu Hause.

Bei einer Wanderung stürzte ich am Glatteis, was mir zunächst eine Prellung am Handgelenk einbrachte. Die Erschütterung war aber so hart, dass mein gesamter Körper geprellt zu sein schien. Es war meine erste stärkere Verletzung seit dem Hirnabszess, vor über fünf Jahren. Ich habe seither viel erlebt, muss aber nach wie vor sehr vorsichtig bei meinen Bewegungen sein.

Der Walkabout hat sicher alles andere überstrahlt und er hat mich wieder einen Schritt weiter gebracht. Ich darf mich aber nicht darauf ausruhen, denn Rückschläge werfen mich noch immer zu weit zurück.

Das Jahr 2021 ist mit der Corona-Pandemie allerdings ein Jahr, welches wieder einmal, wie das Vorjahr, meine Rehabilitation sehr verlangsamte.

...aber wie lautet mein Motto:

"Never give up!"

Zum Abschluss wünsche ich jedem ein gesundes, gutes neues Jahr und das sich jedem seine Träume erfüllen mögen und schließe mit einem Zizat von Antoine de Saint-Exupéry:

"Die Zukunft soll man

nicht voraussehen wollen,

sondern möglich machen."

Die Tage um den Vollmond im Dezember 2021, nutzte ich für Wanderungen in der Nacht, um die Kraft des Mondes in dieser Zeit zu erleben. Den Rhythmus der Natur und des Lebens bringt mir der Mond auf eine Art näher, die mir sehr hilft. Denn Rhythmus und Routinen sind so wichtig für mich, um mit dem Leben besser umgehen zu können.

Es waren Wanderungen in der Nacht, wie bei eingeschalteter Lampe. Der Schein des Mondes machte die Stirnlampe nur selten notwendig und man spürte die Verbundenheit zur Natur noch stärker.

Der Hirnabszess stellt mich immer wieder vor total unterschiedlichen Herausforderungen. Dabei ist es gut, wenn ich mich im Rhythmus der Natur bewegen kann, denn mit Rhythmus fällt alles leichter.

Der Rhythmus ist schon lange Teil des therapeutischen Tanzens. Ihn in allen unterschiedlichen Varianten zu erfahren, lässt ein entspannteres Leben zu. Besonders interessant ist es, zu einem schnellen Musikstück sich bewusst für eine langsamere Bewegen zu entscheiden und trotzdem in einem Rhythmus zu bleiben.

So lernte ich es, mich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen, auch wenn alles um mich herum schnell ist. Langsam und bedächtig reagieren zu können, auch wenn es schnell wurde, brachte mir mehr Ruhe in den Tag. Der Mond zeigt uns dabei einen Rhythmus des Lebens und zeigt ihn durch seine verschiedenen Mondphasen, die jede seine eigene Bedeutung hat.

Der Rundweg um Peggau war ein besonderes Erlebnis. Es war mir zwar klar, dass ich verschiedene Eigenschaften trainierte, es also mehr Training als Leben war. Trotzdem kann ich im Nachhinein sagen, dass das Erleben im Vordergrund stand.

Solche Tage sind mir die liebsten, denn Training durch Alltag ist das Schönste für mich. Deshalb gehe ich auch so gerne Pilgern, besonders in Spanien. Klar muss ich noch immer spezifisch an mir arbeiten, aber alles zu seiner Zeit. Ich komme immer besser damit klar. Da Corona das Leben sowieso veränderte, fällt die Stadt oder ins Kino gehen und anderes für mich weg. Das Leben findet für mich fast ausschließlich in der Natur statt.

11 km lang ist der Weg und man fühlt sich zeitweise so fern der Zivilisation. Durch den hellen Mond hatte man eine Aussicht auf die umliegenden Berge, bis zur Koralm. Es erstrahlte alles so unwirklich.

Das meiste besteht aus Forststraßen, so ist auch im Schnee gehen nicht so beschwerlich. Der Mond scheint dabei immer wieder durch die Bäume, ist aber meist am Himmel zu sehen.

Der Weg führt rund um den Steinbruch und die Felswand in Peggau. Trotz der Nähe, ist man sehr abseits unterwegs.

In der Nacht gehen zu können, hängt eng mit meiner Wahrnehmung zusammen. Auf meinem letzten Camino Frances im Winter war ich oft ein bis zwei Stunden im Finsteren unterwegs, bis es hell wurde.

Durch die gestörte Propriozeption ist es eigenartig, aber ein gutes Training für die Automation. Der Augensinn ist ausgeschaltet und andere Sinne werden aktiviert oder anders wahrgenommen. Es kann anstrengend sein, aber gleichzeitig tut es mir gut.

Meine Sinne für die Wahrnehmung laufen auf Hochtouren, allerdings eben ohne den Sehsinn, der ja eigentlich mein Hauptsinn ist, um gehen zu können. Nur mit dem Licht des Mondes war es ein Erleben, dass meine Wahrnehmung schulte. Dazu der Vollmond, der einem Energie gibt und eine besondere Wirkung hat.

Meine erste "Nachtwanderung" hatte ich am Camino in Spanien. Unter dem Vollmond ging ich durch die Berge nach Finesterre, ans Meer. Ein unglaublicher Anblick, zu einer Zeit, wo ich noch gehen lernte und mir niemand etwas wegen meiner fehlender Propriozeption sagte.

Das Nachtwandern tut mir sehr gut. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise meine Wahrnehmung und das Gehen noch besser in den Griff. Ich werde es in jedem Fall weitermachen und öfter auch in der Nacht gehen.

Mit den verschiedenen Mondphasen kann ich auch die Helligkeit regulieren. So kommt immer wieder etwas Neues in mein Leben, dass es wert ist, es zu machen. Auf diesem Wege wird auch meine Motivation hochgehalten.

"Die Sonne verleiht dem Mond seinen Glanz"

Anaxagoras, griechischer Philosoph, (499 - 427 v. Chr.)

Das Glück des Gehen können, ist gerade in dieser Corona-Zeit von unglaublichem Wert für mich. Denn die Glücks- und Freudengefühle finde ich hier, wie kaum sonst wo. Früher führten mich meine Wege durch die ganze Welt, seit dem Hirnabszess und im Speziellen seit Corona, habe ich die heimische Gegend zu schätzen gelernt. Einer meiner Lieblinge ist der Gratkorner Rundweg.

Im nördlichen Bergland von Graz, speziell im Westen der Mur, kenne ich mittlerweile die meisten Wanderwege und fast jeden Gipfel. Die Natur hat einen besonderen Stellenwert bekommen, denn sie ist meine Therapie Nummer eins geworden.

Es ist mein liebster Weg, den ich auch dann gehe, wenn ich nichts verbessern oder trainieren möchte. Dieser Weg führt von der Industrie in die Natur. Ein Gegensatz, der größer nicht sein könnte.

Man befindet sich bald in den Wäldern hinter Gratkorn. Wanderwege wechseln mit nicht allzu langen Asphaltstrecken ab. Mittlerweile kenne ich den Weg zu allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter.

Durch das Pilgern und Wandern konnte ich wieder zurück ins Leben finden. Ich konnte damit meinem Leben einen Wandel geben, der ohne das Gehen so nie möglich gewesen wäre.

In diesen Wäldern übe ich die Praktiken, wieder gehen zu können. Ich brauchte lange, bis ich mich überhaupt so weit wagen konnte. Diese Wege geben mir so viel, auf ihnen lerne ich Lebensweisheiten, die es mir ermöglichten, wieder zu gehen.

In der Natur verarbeite ich die Krankheit, dieses einschneidende Erlebnis in meinem Leben. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie früher, es ist mir seit dem Krankenhaus vor bald sechs Jahren geblieben, dass ich nur auf das Jetzt reagieren kann. Daher stresst mich vieles, besonders die Stadt, denn dort ist es hektisch und dem kann mein Gehirn nur schwer folgen. Dort funktioniere ich nicht.

Im Wald und der Natur komme ich zur Ruhe, beobachte Lebensgesetze, die mir helfen und mich unterstützen. Corona überfordert mein Denkvermögen, daher gehe ich kaum mehr in die Stadt, sondern ziehe die Natur vor.

Der Winter war früher meine liebste Jahreszeit. Heute mag ich ihn noch immer, wenn es auch bedeutet, zu üben und trainieren. Ich leide unter der Kälte, die mein Nervensystem und die Gelenke angreift. Dabei muss ich aufpassen, aufgrund meines Nicht-Funktionierens, nicht zu glauben, dass es schlechter geworden ist.

Gerade im Schnee gehen kostet besonders viele Ressourcen. Die Zeit und Länge ist im Winter verkürzt, ich gelange weit schneller ans Limit. Auf Schnee zu gehen, ist vergleichbar mit einem Feld übersät mit kleinen Murmeln.

Meine Propriozeption ist dabei besonders gefordert. Daher ist jeder Tritt ein besonderes Training und hilft mir im Sommer, besser zu gehen.

Der Gratkorner Rundweg ist von mir zu Hause weg, rund 16 Kilometer lang und zählt zum Grazer Bergland. Er bietet abwechslungsreiche Wegstrecken und am höchsten Punkt mit dem Höchwirt auch eine Einkehrmöglichkeit.

Mein erster großer Weg nach dem Hirnabszess war der Camino France in Spanien. Auf ihm und allen weiteren lernte ich mich besser selbst zu verstehen und wie ich die Welt sehe. Genau das richtige für meine Situation, nach dem Hirnabszess.

"Du bist, was du denkst!"

Buddha

Mein Denken muss erst gefüllt werden. Am besten gelingt mir es, wenn ich gehe. Zu Hause oder auf langen Fernwanderwegen. Da ich bin, was ich denke, versuche ich mein Denken gleich mit guten Sachen zu füllen, die mich weiterbringen.

So geht es Schritt für Schritt vorwärts, obwohl es im Winter einem Rückschritt gleichen mag.

So lerne ich viel am Gratkorner Rundweg und auf anderen Wegen. Der Weg bewegt mich und meinen Geist und das gibt mir Freude und motiviert mich, weiter an mir zu arbeiten und vorwärtszukommen.

Hier geht's zu meinem ersten Camino Frances, wo es um das Nicht-Denken geht

Verstehen kann man das Leben rückwärts; leben muss man es aber vorwärts.

Søren Kierkegaard

dänischer Schriftsteller, Theologe und Philosoph (1813 - 1855)

Es gibt zwei Arten des Gehen, die ich anwende. Nach mittlerweile über fünf Jahren und trotz der vielen Weitwanderwege, habe ich noch immer Gehen zu lernen.

Eine Strategie ist es (neben einigen anderen), durch möglichst viele Wiederholungen, die Bewegung im Gehirn zu verankern. Das können nicht viele nachvollziehen, aber 30.000 km seit dem Hirnabszess haben mir viel gebracht.

Das Gehen zu automatisieren, ist mir nach wie vor ein großes Anliegen und notwendig, um eine Entlastung des Gehirns zu erreichen. Ich muss mich sonst zu viel auf den Bewegungsablauf konzentrieren, was viel Energie kostet und nichts anderes zulässt.

Mich während des Gehens zu unterhalten oder Musik zu hören ist eine gute Taktik dafür. Je nach Wegunterlage geht das besser oder schlechter.

Das andere Gehen ist einfach um des Gehens willen, so wie die meistens das tun. Von A nach B gelangen, zum Einkaufen oder zur Post gehen oder aus Freude am Gehen - für die meisten normal, doch nicht für mich. Denn selbst nach drei Caminos und dem Walkabout, nicht an meinem Gangbild oder an der Gang-Koordination zu arbeiten, ist nur schwer möglich, denn die Defizite sind immer präsent.

Dieses "Nichts wollen" und trotzdem etwas tun, kann ein schmaler Grat sein, auf dem ich nur zu leicht ins "Verbessern wollen" kippe. Das "Leben lernen" ist in dieser Corona-Krisenzeit noch schwerer geworden und in vielen Bereichen sogar unmöglich.

Die Fußsohle besitzt 250.000 Nervenenden. Nerven, die bei mir nicht mehr richtig funktionieren. Darin sind Bewegungssensoren enthalten, die einem die Stellung des Gelenkes anzeigen und andere, die einem Kälte und Hitze spüren lassen. Sie ermöglichen uns, im Wald über Wurzeln, steil bergauf oder bergab zu gehen und auch schräg, ohne viel darüber nachzudenken.

Die Sicht ist ein weiterer Faktor, der großen Einfluss hat. Bei Finsternis hat man oft zögerliche und ängstliche Bewegungen, beim Vorsichtigen hinunter tasten mit den Füßen, von Stufe zu Stufe. Dieses Gehen ist am ehesten mit meinem vergleichbar. Da merkt jeder die fehlende Propriozeption. Mir fehlt sie noch immer, aber 30.000 km zu Fuß, haben mir mittlerweile viel Übung gebracht.

Bei mir ist das auch am hellen Tage und nur durch die bisher vielen tausenden zu Fuß zurückgelegten Kilometer, erarbeite ich mir das Gehen ansatzweise zurück. Ansatzweise deshalb, weil mir eben noch immer die Automatik fehlt, die in Kombination mit der Halbseitenlähmung das Gehen nach wie vor schwer macht.

Ich habe vielleicht keine Verbesserung im Sinne, dass es besser oder repariert wird, aber ich kann immer besser damit umgehen und habe Dinge erreicht, die nicht als selbstverständlich anzusehen sind. Dranbleiben ist wichtig, denn die Wahrnehmung geht sonst schnell wieder verloren.

Ich werde nie den Tag vergessen, als ich bei einer Kontrolle im LKH Graz, fast ein Jahr nach dem Krankenhaus von einem Arzt gesagt bekam, ich solle mich nicht so anstrengen, im Gegenteil, ich solle es endlich akzeptieren, dass meine Defizite und Zustand so bleiben wird und es wird sich nichts mehr verbessern.

Damals konnte ich mit vielen Pausen ein paar hundert Meter gehen, danach war ich erschöpft für den Rest des Tages. Ich zuckte nur mit den Schultern und sagte:

"Wenn SIE das glauben, wird es für SIE schon stimmen. ICH glaube an etwas anderes und werde weiter üben und trainieren."

Ein Jahr später ging ich Pilgern und erreichte nach insgesamt zwei Monaten Santiago de Compostela, nach 800 Kilometern Fußweg. Ich stolperte zwar mehr, als ich ging, aber ich legte den Grundstein dazu, meine Halbseitenlähmung und die Propriozeption zu verbessern.

Es war ein Auftakt zu mehreren Pilgerfahrten, die für mich Therapie im Alltag war. Ein "Reha-Alltag", der mich wieder näher ans Leben brachte und der mir bisher mehr als jeder mehrwöchige Reha-Aufenthalt zu Hause war.

Als ich Monate später die quartalsmäßige Abrechnung der Sozialversicherung bekam, haute es mich fast von den Socken. Mit dem gleichen Geld welche die sechswöchige Reha gekostet hat, hätte ich ein Jahr lang Pilgern gehen können. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Reha nichts gebracht hat, aber im Vergleich dazu, eineinhalb Monate Pilgern, hat mir in Summe mehr gebracht und ich wäre gerne länger unterwegs gewesen, aber dafür reichte meine Mindestpension nicht. Leider ist Pilgern für mich seit Corona nicht mehr möglich. Damit habe ich meine wichtigste Therapie verloren.

Mein größter Antrieb ist die Freude, überhaupt wieder gehen zu können, egal wie. Es geht mal besser, mal schlechter. Trotzdem genieße ich noch heute jeden Meter, den ich zurücklegen kann. Gerade jetzt im Lockdown ist der Wald noch mehr denn je mein Freund. Das Gewöhnen an die Stadt habe ich seit letztem Jahr aufgegeben.

Beim Pilgern und Weitwandern trainiere ich effizientes Gehen mit minimalem Aufwand. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, mich wieder selbständig fortbewegen zu können.

Dabei geben mir die kleinen Dinge am Weg Freude und ich beachte Sachen, die mir früher nicht aufgefallen sind. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich immer auf den Boden schauen muss, um zu sehen, wo ich hin steige. Dabei fallen mir immer wieder neue Dinge ins Auge, ein besonderer Stein, ein Käfer oder eine sonstige Besonderheit, die mich umgibt.

"Weise ist nicht jemand, der viel weiß, sondern der zu leben versteht, der es versteht, mit sich selbst und mit den anderen umzugehen und die vielfältigen Herausforderungen des Lebens im beruflichen wie im privaten Bereich meistert, auch und gerade dann, wenn es schwierig und leidvoll wird!"

Unbekannt

So lautet eine Erklärung, was Philosophie ist. Ich bin kein Philosoph, allerdings entspricht mir diese Art, mein Leben zu sehen. Weisheit verdankt man nicht Büchern, sondern der aufmerksamen Beobachtung natürlicher Gesetzmäßigkeiten und des menschlichen Miteinanders. Das beobachte ich jetzt seit mehreren Jahren. Auch das Chinesische iGing handelt von den Naturgesetzen und ist mir oft eine Hilfe, besser zu verstehen.

Ein gutes Leben bedeutet für mich, "naturgemäß" leben zu können. Da komme ich wieder zu meinem Hirnabszess. Es war mir davor nicht mehr möglich, "naturgemäß" zu leben, ich war im Hamsterrad des Lebens gefangen. Der Hirnabszess gab mir die Möglichkeit, auf eine neue Art zu leben.

Mit dem Beginn des Lockdowns habe ich mich wieder entschieden, dem "Gedanken der Therapie" zu folgen. Es gibt mir Struktur und Routine. Leben lernen geht im Moment eh wieder nicht, darum konzentriere ich mich erneut darauf, gesundheitlich weiterzukommen. Das bedeutet, Gehen und Wandern ist die erste Wahl, dazu Kräftigungs-, Gleichgewichts- und Wahrnehmungsübungen.

Bei jeder Wanderung erfreue ich mich an der Natur und dem Rhythmus den sie vorgibt. Im Wald und der Natur fühle ich mich gut aufgehoben. Die Stadt und viele Menschen stressen mein Gehirn, stattdessen bin ich viel beim Wandern oder halte mich in der freien Natur auf.

Gerade zu Corona-Zeiten bringen mir die verschieden Arten zu gehen Struktur und Routine ins Leben. Das Gehen ist außerdem eine Lebensschule, bringt mich seelisch und geistig weiter und hilft mir Gesundheit in allen Belangen zu finden!

Der Winter ist da und wie schon letztes Jahr, beschäftige ich mich mehr mit der Rehabilitation und Therapie, die ich in Eigenregie machen kann. Immunsystem und Bewegung ist sowieso das Gebot der Stunde. Der Lockdown ist zurück und damit gibt es wieder mehr Therapie, statt Leben.

Im Frühjahr/Sommer dieses Jahres wollte ich aus dem "Gedanken der Therapie" aussteigen und dem Leben wieder mehr Platz einräumen. Das ist mir erstmals mit und nach dem Walkabout sogar gelungen. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, wie das gemeint ist, denn ich sehe das Leben anders als früher und anders, als es wahrscheinlich die meisten anderen tun.

Routinen sind wichtig für mich, egal ob für Therapie oder Leben. Mein Gehirn tut sich schwer damit, dazwischen hin und her zu switchen. Wenn, dann kann ich mich auf eines konzentrieren und muss das andere hintanstellen. Jetzt heißt es eben wieder Therapie, die ich wieder in Eigenregie unternehme und mir auch die Pläne dafür selbst zusammenstelle.

Das dauert immer ein paar Wochen, bis ich mich an die Routinen gewöhne. Ohne sie würde es zu chaotisch ablaufen und ich würde mich in zu vielem verlaufen. Das Ergebnis wäre Rückschritt in meiner Heilung und so versuche ich immer, dass mir bestmögliche zu machen. Lasse ich mir zulange Zeit, um Routinen zu lernen, kann es ins Gegenteil umschlagen. Darum versuche ich mich möglichst schnell an neue Routinen zu gewöhnen, was jedoch einige Zeit dauern kann.

Gerade die Regeln wegen Covid-19 stellen mein Gehirn immer wieder vor Herausforderungen, da sich dauernd etwas ändert. Von den derzeitigen Diskussionen halte ich mich fern, denn sie belasten mein Gehirn und fordern Ressourcen, die ich dringend für anderes brauche.

Zunächst war ich zwei Jahre ausschließlich in Therapie, bis ich nicht mehr konnte. Der Jakobsweg 2018 war damals ein Ausbruch aus diesem Leben und brachte Therapie und gleichzeitig Leben. Jeder Schritt war damals unter dem therapeutischen Gedanken und trotzdem brachte mir der Camino auch das Leben näher. Ich fand einen guten Weg, der mir bestmögliche Heilung versprach.

Dieser Weg ist seit Corona beendet und ich finde mich nur schwer damit zurecht. Am besten ging es mir noch in den bald letzten zwei Jahren am Walkabout. Mein Gehirn war immer wieder herausgefordert, allerdings konnte ich doch die meiste Zeit in Wald und Wiese verbringen und mein Gehirn von diesem ewigen auf und ab der Regeln entlasten. Es waren die unbeschwertesten zwei Monate seit der Pandemie-Zeit.

Derzeit arbeite ich an meiner Balance, wofür ich viel Zeit im Park verbringe. Dazu noch an der inneren Stabilität arbeiten, ist eine wichtige Grundlage für alles Weitere. Dieses Balancieren täte eigentlich jedem gut und ist jedem zum Empfehlen.

Für mich bedeutet es eine Lebensnotwendigkeit, denn ich habe Fähigkeiten verloren, die auch im Alter stark abnehmen und die man allerdings braucht. Ich kämpfe so gegen die Folgen des Hirnabszess an und gleichzeitig auch gegen das natürliche Altern.

Zum Glück finde ich Freude darin und das schon seit Jahren. Hätte ich eineinhalb Jahre nach dem Hirnabszess dem Arzt bei einer Kontrolle geglaubt, wäre das alles nie möglich geworden. Ich hätte mich zufriedengegeben und damit abgefunden, den Weg in die Küche und aufs WC zu schaffen und den Rest des Tages liegend zu verbringen.

Trotz der gestörten "Wahrnehmung im Raum", habe ich zu einem möglichst selbstbestimmten Leben zurückgefunden. Der Einsatz ist natürlich enorm, daher vergleiche ich gerne mein Leben mit Leistungssport. Mit dem Einsatz von heute, hätte ich damals im Radrennsport ein vielfaches erreicht. Der Walkabout war für mich wie ein Olympiasieg und die vielen kleinen Erfolge am Weg, stellten Erfolge im Sport sowieso in den Schatten.

In Wirklichkeit stehen diese oft kleinen Erfolge von Menschen aus der Reha-Klinik, weit über jedem sportlichen Erfolg. Leider sieht man diese Menschen so gut wie nie, denn ich bin nicht der einzige, der diese Leistung vollbringt. Und wenn ich sehe, wie all diese Menschen unter (der Politik) der Pandemie auf viele weitere neue Hindernisse stoßen und eigentlich vergessen werden!

Gerade Neuro-Training ist notwendig, um Asymmetrien und Dysbalancen im Körper zu verbessern und aufzuheben, nicht nur für mich. Die Körperhälften werden separat im Gehirn gesteuert und koordiniert, daher kann das Trainieren der schwächeren Seite sehr hilfreich sein, für mich sogar ein unbedingtes muss.

Der Winter hat mit Schnee Einzug gehalten. Der Balance-Park ist mit dem Training zu Hause abgelöst. Trotzdem wird das Bewegen im Freien, auch wegen des Lockdown, nicht beendet. Gerade im Schnee kann das Gleichgewicht gut trainiert werden und alles, was ich jetzt mache, hilft mir im Sommer. Auch im Radrennsport hat gegolten, der Sieg wird im Winter gemacht!

Außerdem trainiere ich das, was vielen Älteren oft fehlt, nämlich die Trittsicherheit. Es ist etwas, dass für mich so wichtig ist, da es die Lebensqualität so sehr verbessert. Da Nervenweiterleitungen zerstört sind, fehlt mir die Propriozeption oder die Wahrnehmung im Raum. Rund 30.000 Kilometer zu Fuß waren notwendig, um dort hinzukommen, wo ich jetzt bin. Es gibt mir Sicherheit, an der ich allerdings immer üben und dranbleiben muss. Es kann schneller retour gehen, als ich mir wünsche.

Eine weitere tolle Möglichkeit für die Verbesserung der Propriozeption ist der Frisbee-Parcour im Judendorfer Park. Das ist auch mit Schnee eine gute Sache.

Es hilft mir zu lernen, Abstände abzuschätzen und ist somit ein gutes Training für die Wahrnehmung. Dazu kommt das Hinunterbeugen, um das Frisbee aufzuheben, denn Lageveränderungen des Körpers verursacht noch immer Schwindel. Es ist ein immerwährendes Training in alle Richtungen. Solange ich kann, werde ich weitermachen.

Gehen ist aus gesundheitliche Sicht ein optimaler Ausdauersport, auch das Gehen über mehrere Tage, Wochen oder Monate. Es passiert meist im aeroben Bereich und ich kann meine eigene Strecke festlegen, mein Tempo und die Dauer.

Man hat sehr viel Zeit, um über sich nachzudenken und wird mit sich selbst konfrontiert. Für mich ist das Gehen nach wie vor eines der schönsten Dinge, die ich tun kann.

Eine Neuigkeit habe ich mir zugelegt. Da mir beim Gehen oft gute Gedanken und Formulierungen einfallen, suchte ich nach einer Möglichkeit, sie festzuhalten. Es wurde ein Diktiergerät mit Spracherkennung, damit ich später die Sprache schriftlich in den Computer übertragen und bearbeiten kann.

Aus diesem Grund bin ich verstärkt am Lernen, meine Gedanken besser in Wörter fassen zu können und diese aus dem Gehirn raus zu bringen. Es geht nicht immer wie gewünscht, aber es hilft mir, vieles festzuhalten, was bisher verloren war.

So bleibe ich motiviert, neues zu lernen. Corona und die Pandemie bleiben weiterhin eine Herausforderung, so wie meine Rehabilitation.

Das "Leben lernen" wird jetzt anders, als ursprünglich gedacht und wie ich im letzten Blog geschrieben habe:

"Es ist, wie es ist!" (...auch wenn es mir nicht immer gefällt)

Jeder Tag IST, daher kann ich es nicht schwer oder leicht nennen. Ob es mir besser geht oder einmal nicht so gut, ich nehmen jeden Tag wie er ist, denn jeder Tag ist ein plus in meinem Leben. Ein Tag nach 1.500 Kilometer am Walkabout hat die gleiche Wertigkeit, wie ein Tag zu Hause, selbst wenn ich nur im Bett liege.

Gerade im Radrennsport habe ich früher sehr wohl Unterschiede gemacht. Dort hatte ich harte und schwere Tage und andere, wo alles leicht ging. Der Hirnabszess hat mein Leben sehr verändert und auch meine Wahrnehmung, wie ich jeden Tag erlebe. Jeder Atemzug ist herrlich und ich bin dankbar dafür, wie auch für alles andere.

Das Geheimnis ist es, nicht mehr zu machen, als einem guttut. Übertragen auf die Kilometerleistung am Walkabout, hatte ich manchmal mehr und dann wieder weniger Kilometer, immer so viel, wie mir gutgetan hat. Daher kam ich nie in eine Überforderung, die mir nur Substanz gekostet hätte. Das heißt es auch zu Hause zu beachten und einzuhalten.

Im Arbeitsleben damals, besonders als Videojournalist für das Fernsehen, musste ich öfter mehr leisten, als mir guttat. Mit dem Druck Geld verdienen zu müssen, arbeitete ich oft mehr und ging nicht einmal über die Grenze. Das zu verkraften war nicht so schwer, da ich als ehemaliger Extremsportler gewohnt war, an die Grenze zu gehen. Am Schluss ging ich allerdings zu oft darüber.

Es macht aber eine Unterschied im Sport an die Grenze zu gehen, im Berufsleben oder heute in der Rehabilitation. Diesen Unterschied habe ich im Verlauf meiner Rehabilitation genau kennengelernt.

Nur durch dieses baldige Anerkennen, "es ist, wie es ist", wurde es möglich, meine Reha bis heute durchzuziehen. Ich habe viele Erinnerungen an früher, besonders an meine Zeit im Sport und Abenteuer. Das wichtigste aber, ich vergleiche mich nicht und niemals mit früher.

Gerade seit der Corona-Pandemie hat ein "neues" Leben im neuen Leben für mich begonnen.

Seit über zwei Jahren bin ich einmal die Woche beim therapeutischen Tanzen, unterbrochen nur von meinen mehrwöchigen Fußmärschen oder der Pandemie geschuldeten Lockdowns. Beim letzten Mal war eines der Themen das "Innehalten", welches ich gleich darauf beim Nachhausegehen ausprobieren konnte, da es mich sehr beschäftigte.

Wenn ich gut drauf bin, gehe ich oft die 23 km zu Fuß nach Hause. Meist versuche ich dann das Gelernte gleich am Weg umzusetzen, so auch diesmal. So kann ich es frisch einüben, denn lasse ich mir zu viel Zeit, vergesse ich das meiste.

Da ich mit dem Zug anreise, hatte ich in der Früh noch eine Stunde bis zur Therapie. Diese Zeit nutze ich im wunderschön angelegten Park, um mich darauf vorzubereiten und ruhiger zu werden. Die Zugfahrt strengt mich noch immer an, obwohl sie nur von kurzer Dauer ist.

An diesen Park habe ich gute Erinnerungen, denn es war mein erster Ausflug nach dem Krankenhaus, den ich wohl nie vergessen werde. Ich hatte ein Frisbee mit, aber wegen der fehlenden Propriozeption konnte ich es nicht gescheit halten, geschweige werfen. Gedanklich wusste ich, wie es geht, aber das Gehirn konnte dieses Wissen nicht in Bewegung umsetzen. Beim Versuch zu werfen, fiel mir das Frisbee direkt vor meine Füße.

Damals begann meine lange Reise, um die Tiefensensibilität, wie die Propriozeption auch genannt wird, wiederzuerlangen. Diese Reise dauert bis heute an.

Der Park ist seit Jahren einer meiner Lieblingsplätze, zu jeder Jahreszeit. Dadurch, dass ich wegen der Therapie schon so lange Zeit herkomme, habe ich den Lauf der Jahreszeiten sehr intensiv wahrgenommen.

Jedes Mal ist es anders, von Woche zu Woche. Von der Blütenpracht im Frühjahr/Sommer, die im Herbst zu Ende geht oder der Winter, der seine eigene Atmosphäre hat. Es ist immer ein meditatives Spazieren, zwischen den Bäumen und Pflanzen und bewegt einem zum Innehalten, das diesmal auch eines der Themen beim therapeutischen Tanzen war.

Der Hirnabszess lässt mich oft innehalten, aber es war etwas Neues, es diesmal so bewusst zu spüren. Beim Tanzen geht es ums spüren und es war toll zu erkennen, was dieses Innehalten mit mir macht. Dieses Gefühl benennen zu können, war sehr interessant und ist wieder ein kleiner Baustein in meiner Rehabilitation.

Es war ein nur 5 - 10 Sekunden langes Innehalten, aber anstatt Ruhe kam Nervosität in mir auf. Das Gefühl von Leichtigkeit in der Bewegung wurde durch den Halt unterbrochen, da ich sofort ins Denken kam, dass mich anstrengte.

Ich begann den Fluss von Leichtigkeit, mit dem Wechsel in die Ruhe des Innehaltens zu üben. Das Denken versuchte ich auszuschalten, bzw. wegzulassen, damit ich das Positive am Innehalten, nämlich zur Ruhe zu kommen, schneller wahrnehmen konnte. Ich brauche nicht den Umweg über die Unruhe und Nervosität zu nehmen. Das übte ich ab sofort jedes Mal bewusst.

Das Innehalten ist ein wichtiger Teil beim Gehen für mich, da ich ja viele kurze Pausen brauche. Deshalb nahm ich mir vor, dieses immer wieder Innehalten auf dem Fußweg nach Hause zu üben.

Da meine Propriozeption gestört ist, bin ich auf diese, oftmals nur kleinen Hilfen, angewiesen, die aber in der Gesamtheit eine große Rolle spielen. Durch das therapeutische Tanzen ging ich mit meiner Rehabilitation vor zwei Jahren in eine neue Dimension und erlebe immer mehr Lebensqualität.

Nach dem therapeutischen Tanzen ging es gleich los. Je nach Strecke, sind es 21 bis 24 Kilometer, diesmal waren es 23. Die ersten Kilometer führten entlang des Radweges neben der Straße und ich verwendete die Zeit zum Sammeln des Müll. Auf Aludosen und Plastik war mein Hauptaugenmerk gerichtet und meine mitgenommenen Säcke waren bald voll.

So einen Clean-Up Walk mache ich auf fast jedem meiner Spaziergänge. Es tut mir gut, denn mit dem Hinunterbeugen und bücken trainiere ich meinen Körper und es gibt mir ein gutes Gefühl obendrauf.

Dieses bewusste Innehalten, ist wie eine kurze Pause, ermöglicht mir aber, mich besser zu spüren. So bringe ich mein Nervensystem zur Entspannung und beginne Anspannung zu lösen. Meist ist man abwesend in Gedanken und kann so nicht auf sich hören.

Auf dem Weg nach Hause halte ich des Öfteren inne. Das werde ich auch öfters in den nächsten Tagen machen, nicht nur beim Gehen. Denn Erkrankung geht immer Anspannung zuvor, nur spürt man das meist nicht. Dieser Anspannung vorbeugen, ist die beste Gesundheitsvorsorge. In meinem Fall, nach dem Hirnabszess, bringt Entspannung eine Menge.

Mein gesamtes Körpersystem war gestört und ich brauchte lange, um Verbesserung zu erfahren. Mein Ruhepuls war mit 75 - 80 sehr hoch. Erst nach drei Jahren und zwei Jakobswegen begann er sich auf 50 - 55 zu senken. Eine große Belastung für den Körper, die auch bei äußerer Ruhe und Nichtstun, im Inneren wirkt.

Am Walkabout war ich erstmals in meiner Mitte, ich fühlte mich so gut, wie nie zuvor, seit dem Hirnabszess. Das therapeutische Tanzen hilft mir, mich diesem Zustand wieder anzunähern. So bekomme ich jede Woche neuen Input, der meinen Gesamtzustand verbessert.

Meine Rehabilitation hört noch lange nicht auf, auch wenn seit dem Walkabout das Leben im Vordergrund steht. Immer öfter kann ich auch gehen, ohne den Gedanken an Therapie zu haben. So geht es nach wie vor, Step by Step, zurück ins Leben!

Nach drei Monaten Pause vom Schreiben, melde ich mich wieder einmal. Der Walkabout hat einiges verändert und es brauchte Zeit, bis ich dieses "neue" in mir erkennen und verankern kann. Die Hirnschädigung ist da und kann ich nicht verdrängen.

Wie schon die letzten Jahre, eines hat sich nicht verändert - jeder Tag beginnt für mich von Neuem.

Nun, ich sage immer: "Den Umständen entsprechend gut, allerdings sind die Umstände nicht so gut!"

Der Walkabout hat mir gutgetan, allerdings brauchte ich diesmal wesentlich länger, um mich zu Hause wieder zurechtzufinden.

Als "nicht so gut", empfinde ich eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, die schon einmal besser war. Längeres Schreiben und Lesen ist mir nicht möglich. Meine Konzentration hat sich dahingehend verändert, dass ich länger als 15 Minuten kaum an was dranbleiben kann.

Anstatt an meinem Buch oder Blog zu schreiben, beschäftigte ich mich mehr mit Gehen und Bewegung. Alles andere trat in den Hintergrund, denn an vorderster Stelle steht für mich noch immer das zu tun, was mir Freude bereitet. Und die Freude, mich wieder bewegen zu können, steht noch immer über alles.

Insofern geht es mir also gut, wenn auch vieles noch nicht passt.

Diese gestörte Tiefensensibilität macht mich aber öfters nachdenklich, um vielleicht doch noch etwas zu finden, was mir eine Verbesserung bringen kann.

Automatisches Gehen übe ich noch immer vorrangig, denn es bringt Erholung für mein Gehirn, wenn ich etwas "Automatisch" machen kann. Durch das viele Üben kann ich schon auf Asphalt oder guten Schotterstraßen gehen, ohne an jeden Muskel und Beinbewegung zu denken, allerdings dürfen keine Unebenheiten sein.

Das viele Gehen, rund 30.000 km in den letzten fünf Jahren, hat sich bisher ausgezahlt. Gehen gibt mir Sinn und Freude im Leben und daher werde ich es auch weiterhin machen.

In der Heilung geht es nicht darum, mein altes Leben zurückzubekommen. Das möchte ich auch nicht. Heilung heißt heil werden und findet hauptsächlich in mir drinnen statt. Meine neurologischen Defizite werden nicht verschwinden, die Frage ist nur, wie lebe ich damit und kann ich dabei Freude empfinden?

Das Gehen am Walkabout tat mir gut, trotz der oft schwierigen Zeit mit Lockdown und den sich immer wieder ändernden Regeln wegen Corona. In diesen zwei Monaten ging es nur ums tägliche SEIN.

Auf einen Schlag alles zu verlieren, was einem im Leben Sinn gibt, ist ziemlich blöd. Nichts ist mehr wie es wahr und man weiß nicht mehr, wer man ist und was man im Leben erreichen möchte. Man fängt sein Leben bei null an und sucht neuen Sinn. Das Gehen spielt eine große Rolle darin.

Durch das Gehen fand ich wieder zurück ins Leben. Meine ersten Schritte am Jakobsweg sind mir sehr eindrücklich erhalten geblieben. Ich erlebte eine stetige Verbesserung, besser gesagt Gewöhnung, auf allen Jakobswegen, bis zum Walkabout. Die Bewegung des Gehens tut mir einfach gut.

Gehen bleibt enorm wichtig für mich, denn es fördert mein Bindegewebe. Die letzten Wochen war ich viel in meiner unmittelbaren Gegend unterwegs und genoss den Herbst.

Es ist unglaublich, was für eine Denkleistung zum Bewegen notwendig ist. Früher war ich ein Bewegungstalent und dachte keinen Augenblick daran. Es war eine Selbstverständlichkeit für mich, so wie es für jeden Gesunden selbstverständlich ist, gehen zu können.

Während dem Walkabout wurde es mir immer bewusster, wie wenig selbstverständlich es für mich war, wieder gehen zu können. Für einen selbst ist der Fortschritt natürlich immer zu wenig, aber dann brauche ich mir nur bewusst zu machen, dass ich bisher mehr erreichen konnte, als das vielen anderen vergönnt war und ist.

Sich immer wieder neu zu erfinden, das war schon auf meinem ersten Jakobsweg mein Ziel und gilt auch heute noch. Zu den Folgen der Krankheit mit der Hirnschädigung, schreibe ich demnächst einen eigenen Blogartikel.

Seit dem Instagram Crash Anfang Oktober ist mein Account nicht mehr erreichbar. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, ihn wieder zu reaktivieren.

Seit über vier Jahren postete ich Fotos und schrieb über meine Rehabilitation. Mit dem Walkabout wollte ich den Gedanken der Rehabilitation abschließen und es war wie ein Zeichen, mit dem Verlust, auch meinen Instagram Kanal abzuschließen.

Ich verliere damit zwar rund 1600 Posts seit April 2017, die meine Rehabilitation beschreiben und eine Art Tagebuch waren, aber was solls, das Leben wird nach vorne gelebt, nicht nach hinten.

In Zukunft werde ich mich mehr am Blog aufhalten, als auf Social Media. Wer über mein Tun informiert bleiben möchte, sollte in Zukunft öfter am Blog vorbeischauen. Es gibt auch die Möglichkeit ihn zu abonnieren, um keinen Post zu verpassen.

Hier zum Blog abonnieren: von 0 auf 101

Das längere Schreiben für den Blog trainiert auch mein Gehirn, für das jetzt mehr Zeit über bleibt. Es wird interessant, dass zu beobachten, welche Entwicklung auf mich noch wartet.

Meine Interessen und der Inhalt des Blog wird sich um Fern-, Weitwandern und Pilgern intensiver erweitern, denn darin liegt meine Leidenschaft und ist gleichzeitig die beste Therapie. Es wird sich deshalb nicht viel, gleichzeitig aber doch vieles ändern.

Noch dauert es, aber ich bin auf dem Weg in mein neues Leben, nach dem Hirnabszess mit Hirnschädigung.

Seit einem Monat bin ich vom Walkabout durch Austria wieder zu Hause und versuche mich im Leben daheim einzufinden. Vor allem die Motivation aufzubringen, auch in kleinen Punkten wieder Fuß zu fassen und mich einzugewöhnen. Nach zwei Monaten aus dem Rucksack zu leben, kommt es einem eigenartig vor, plötzlich wieder im Überfluss zu leben. Ich sehne mich an die einfachen Tage zurück, wo ich nicht mehr brauchte als das, was im Rucksack war.

In diesem und letzten Teil über meinen Walkabout, beschreibe ich die letzten 250 Kilometer, die mich nach dem Erreichen aller Kardinalpunkte von Österreich, wieder nach Hause in Judendorf bringen sollte.

Vom südlichsten Punkt konnte ich einige Erfahrungen mitnehmen, aber auch meine Begrenzungen wurden mir eindrücklich bewusst gemacht. Was geht und was nicht, bekam ein neues Gewand, denn die Grenzen wurden mir deutlich aufgezeigt.

Trotzdem konnte ich von Eisenkappel freudig weggehen, denn alleine das ich gehen konnte, war mir Freude genug. Mit den Einschränkungen des Gehirn, aber auch der Bewegung, komme ich immer besser klar.

Lavamünd war mein nächstes Ziel, am Fuße der Koralm gelegen. Immer mehr wurde es mir bewusst, ans Ende meiner Tour zu gelangen.

...am Drauradweg, war nochmals eine Herausforderung. 58 Meter hoch und 140 Meter lang, spannt sie sich über den Feistritztalgraben. Wie ein Slackliner am anderen Ende einen festen Punkt fixiert, so konzentrierte auch ich mich darauf. Solche Augenblicke kosten mir noch immer viel Energie.

In Lavamünd verließ ich die Drau, die seit ihrem Ursprung an meiner Seite war. Am Fuße der Soboth nahm ich Quartier, denn am nächsten Tag stand mir der letzte große Aufstieg bevor, hinauf zur Koralm.

Ein letzter Blick hinunter zur Drau und dann ging es steil weiter hinauf zur Soboth. Zum Glück war das meiste zum Gehen und nicht zu steigen. Ob Schlurfschritt oder steigen, es macht einen großen Unterschied. Besonders, wenn danach noch der lange Weg zur Koralm ansteht. Jedes Körnchen Kraft wollte gespart sein, immerhin gab es erst dort eine Übernachtungsmöglichkeit. Die Alternative wäre das Zelt gewesen, die ich aber vermeiden wollte.

Nach einem letzten steilen Aufstieg erreichte ich die Koralm mit der Flugsicherungsstation. Der höchste Punkt meiner Tour war damit erreicht und ich beschloss, es die letzten Tage ruhig anzugehen.

Denn das schwierige ist das Nachhause kommen nach einem langen Weg. Nach einem Camino spricht man oft über die "After Camino Depression". Es ist in der Tat nicht leicht, sich wieder an das zu Hause zu gewöhnen. Ich war so im täglichen Gehen drin, dass mir ein paar Tage zum Herunterkommen guttaten.

Edelschrott und Piber waren die letzten Stationen auf meiner Tour. Immer näher kam das Ende des Walkabout und damit diese Zeit der Freiheit, in der ich mich trotz Corona befand. Ich genoss jeden Schritt auf diesen letzten Kilometern.

Zu Hause ankommen will vorbereitet und gelernt sein. Dreimal war ich in den letzten drei Jahren länger als einen Monat unterwegs. Daher hatte ich einiges an Erfahrung gewonnen, um vom Ende des Walkabout nicht überrascht zu werden. Ich konnte mein Gehirn bereits Tage vorm Ende daran gewöhnen.

Obwohl ich fast jeden Meter in meiner unmittelbaren Heimat kenne, ging ich auf neuen Wegen zurück. Und plötzlich stand sie vor mir, die Kirche von Judendorf-Straßengel!

Vor zwei Monaten habe ich sie hinter mir gelassen und bin in Richtung Osten aufgebrochen. Jetzt gehe ich auf sie zu, vom Westen kommend. Inmitten von Wiesen und Bergen steht sie da und ist ein schöner zum Anblick Abschluss für meine Tour.

2.100 Kilometer und 59 Tage später bin ich zurück und habe damit Österreich zu Fuß umrundet. Es war zum ersten Mal nicht mein Verlangen, körperlich etwas Verbessern zu wollen. Nur vom Gedanken wegkommen, alles für Rehabilitation und Therapie zu machen. Das ist mir gelungen. Ob es mir auch im Alltag gelingt, wird sich erst zeigen, aber die ersten Wochen stimmen mich Hoffnungsvoll.

Das Ankommen ist trotzdem eine eigene Sache. Der Körper braucht seine Zeit, sich auf die Alltagsroutinen umzustellen, besonders das Gehirn.

Am liebsten würde ich weitergehen. In den letzten fünf Jahren fühlte ich mich in der Natur am wohlsten. Meine Defizite sind immer gleich stark, aber es macht einen Unterschied, ob ich mich in der Natur befinde oder in der Stadt. Es war sicher nicht meine letzte Fernwanderung oder Thru-hike.

Da das Laufen immer noch nicht möglich ist, habe ich im Gehen eine Art der Fortbewegung gefunden, die mir entgegenkommt. Es beinhaltet so viel Positives für Körper und Geist und brachte mir das Leben wieder näher. Das Pilgern wird ein Bestandteil meines Lebens bleiben, ebenso wie das Wandern.

So intensiv, wie ich mich auf meinen ersten Pilgerreisen dem Inneren zuwenden konnte, so schön habe ich immer wieder das Wandern empfunden, wenn es mehr um das Äußere ging.

Der Hirnabszess veränderte mein Leben, wie es nur wenige nachvollziehen können. Selbst für mich ist es manchmal nicht leicht zu verstehen, was in mir vorgeht.

Eines ist mir aber bewusst: Vor wenigen Jahren war ein Hirnabszess noch absolut tödlich. Nur durch die Weiterentwicklung von Antibiotika konnte die Lebensgefahr einigermaßen reduziert werden, allerdings mit der Sache, dass mehr oder weniger große Behinderungen zurückbleiben.

Mein wiedergewonnenes Leben beinhaltete die letzten fünf Jahre ausschließlich Rehabilitation und Therapie und wird es auch weiterhin bestimmen. Allerdings darf ich nicht darüber vergessen, zu Leben. Denn was hätte es sonst für einen Sinn gehabt, den Hirnabszess zu überleben?

Ich verstehe Menschen immer besser, die in einer ähnlichen Lage wie ich sind, aufgeben zu wollen. Der Spruch, "Das Leben hat nur so viel Sinn, wie du ihm gibst!", bekam eine wichtige Bedeutung für mich. Es hatte einen Sinn, dass ich überlebe, es ergab aber keinen Sinn für mich, im Bett zu liegen und ein Pflegefall zu sein.

Ich wollte wieder selbständig werden, koste es was es wollte. Wenn ich an die Zeit im Krankenhaus denke, war mein Wunsch, es wieder alleine aufs Klo zu schaffen. Dafür nahm ich Monate Training in Kauf, mit ungewissen Ausgang.

Ja, ich sah es als Training, wie wenn ich früher für ein Radrennen trainierte. Ein Ziel vor Augen haben, gab mir darin Sinn, eigentlich unmöglichen möglich werden zu lassen. Meine Motivation musste größer sein, als alle Hindernisse auf dem Weg dahin. Nur so konnte ich diese Zeit der kleinsten Schritte überstehen.

Als ich nach vier Monaten im Krankenhaus das erste Mal alleine die paar Meter aufs Klo schaffte, konnte ich meine Ziele ändern. Damals fuhr ich noch im Rollstuhl zurück, also war mein nächstes Ziel, selbständig von dort wieder zurückzugelangen. Damit hatte ich mir wieder ein Stück mehr an Freiheit erarbeitet. Denn Freiheit war mir, als im Zeichen des Schützen geborenen, sehr wichtig.

So ging es Monat für Monat weiter. In kleinsten Schritten, die für mich kaum wahrnehmbar waren, kam ich trotzdem vorwärts. Kaum jemand bekam mit, was ich dafür tat, da ich das meiste alleine machte. Vier Monate nach dem Krankenhaus erreichte ich zum ersten Mal den 300 Meter entfernten Waldrand. Von da an wurde der Wald und die Natur mein wichtigster Teil, auf dem Weg zurück ins Leben.

Auch die Motivation für Gymnastik und Krafttraining war ungebrochen. Besonders die Stärkung des rechten Fußes war mir wichtig, denn durch die Halbseitenlähmung war die rechte Seite gleich doppelt betroffen. Die Nervenstörung war die andere, die gleich den ganzen Körper betraf. Ich hatte an der gestörten Propriozeption zu arbeiten, durfte aber die Lähmung nicht vergessen und an den Übungen fürs Gehirn. Alles erforderte die gleiche Menge an Energie.

Hatte ich den Tag in der Kraftkammer verbracht, konnte ich am nächsten Tag nur fürs Gehirn was machen und war danach auf die gleiche Art erschöpft, wie mit körperlicher Arbeit.

Als bisheriger Höhepunkt meiner Rehabilitation, wurde mein Weg zu den Kardinalpunkten von Österreich. Gleichzeitig war es mein längster je gemachter, durchgehender Weg zu Fuß. Ich vereinte hier alles in den letzten Jahren gelernte und versuchte es umzusetzen. Der Sinn des Walkabout war es, meine Identität wiederzufinden.

Es war auch ein Auseinandersetzen mit vielen Traumen. Ich stellte mich Dingen, die ich mir vorher nicht zugetraut habe. Ich darf mich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, gerade jetzt heißt es weitermachen und dranbleiben.

Meinen Körper weiter zu trainieren ist mir wichtig, da er mir noch länger dienen soll. Daher ist mein Weg nicht zu Ende, sondern mit dem nach Hause kommen hat ein neuer begonnen.

Wohin es mich noch bringen wird, weiß ich nicht. Noch habe ich einige Ziele nicht erreicht und daran werde ich die nächste Zeit weiter arbeiten. Besonders der Umgang mit Corona wird für die nächsten Monate ein wichtiger Bestandteil meines Lebens werden.

Nun folgt der Abschnitt zum südlichsten Punkt in Kärnten. Ich hatte zwar das Gefühl, mit dem Walkabout und dem Erreichen des westlichsten Punktes von Österreich mein persönliches Ziel erreicht zu haben, aber natürlich wollte ich die Runde um Österreich zu Ende gehen.

So hatte jeder Abschnitt seine bestimmte Aufgabe und ab jetzt konnte das Leben und das Genießen im Vordergrund stehen. Dadurch, dass ich schneller war als gedacht, konnte ich auch öfter ein Zimmer nehmen, was es für mich viel einfacher machte, obwohl ich das Zelten liebte. Die Regeneration war doch um einiges besser und ich musste einsehen, dass mein Körper noch nicht so funktionierte, wie ich gerne gehabt hätte.

Es war "mein" Walkabout und das machte ihn so besonders. Es ging zum ersten Mal nicht darum, etwas verbessern, therapieren oder trainieren zu wollen, wie bisher am Jakobsweg. Ich hatte nur das Ziel, durch Österreich zu gehen und die entferntesten Orte aller Himmelsrichtungen zu besuchen. Allerdings, dass wirkliche Ziel lag in mir selbst. Kilometer, Tage, Strecke waren mir eigentlich egal. Ich entschied immer erst in der Früh, welche Strecke ich nehmen wollte oder tagsüber wie weit ich ging. Ich wollte frei sein und mich meiner Fesseln der Krankheit entledigen.

Ich wusste es zwar, aber richtig aufgefallen ist es mir erst in Bangs/Vorarlberg, als ich auf dem Weg zurück nach Feldkirch plötzlich die Sonne von vorne hatte. Bisher war ich mit der Sonne im Rücken nach Westen unterwegs. Ab sofort sollte mir die Sonne am Morgen ins Gesicht scheinen. Ein wesentlicher Unterschied, denn damit war ich, physisch wie psychisch, auf dem Weg nach Hause.

Noch lagen über 800 Kilometer vor mir, je nachdem, welchen Weg ich einschlagen wollte. Für mich war es fix, ich wollte den Jakobsweg zurück über Südtirol versuchen. Das war irgendwie auch im Sinne des Walkabout, meine Identität zu finden. Denn eine meiner Wurzeln liegt in Südtirol, genauer gesagt in Meran, wo meine Vorfahren herkamen. Nur rund 50 Kilometer ging ich daran vorbei, wahrscheinlich auch deshalb meine Liebe zu den Bergen.

Es war ein eigenartiges Gefühl, dass mich jeder einzelne Schritt näher nach Hause brachte. Ich ging von Früh bis Abends und legte, für mich, große Strecken zurück.

An einem Tag ging es von Feldkirch zurück bis an den Fuß des Arlberg. Ich übernachtete in Stuben, wo ich mir ein Zimmer über booking.com buchte. Da die meisten Hotels erst im Laufe des Juli aufsperren werden, wurde ich nicht im gebuchten, sondern im Haupthaus untergebracht. Ein Luxus, den ich nicht erwartete, hatte ich doch aufs Geld zu schauen.

Mit durchgeschwitzten Gewand und abgekämpft saß ich im Empfangsbereich eines gut ausgestatteten Hotels und trank Kaffee, während mein Zimmer vorbereitet wurde. Meine Erscheinung passte nicht ganz hierher, aber das machte nichts. Trotzdem fühlte ich mich wie ein Waldläufer, der nach Wochen der Wildnis wieder einmal die Stadt betrat.

Die Annehmlichkeiten des Zimmers nutzte ich voll aus, wusch meine Kleidung und bereitete mich auf den nächsten Tag vor, der Überquerung des Arlberg. Schon um 5 Uhr früh schlich ich mich aus dem Hotel, welches noch im Tiefschlaf lag.

Der Aufstieg zur Passhöhe stand mir bevor und danach wollte ich Landeck erreichen, was einen langen Tag bedeutete. Mein Weg führte mich zuerst Großteils über die Straße, da ich den Aufstieg über die Schneefelder meinen Knöcheln, wegen der fehlenden Tiefensensibilität, nicht zumuten konnte und wollte.

Im Schnee kommt die fehlende Propriozeption stärker zur Geltung, besonders bergauf. Egal ob Schnee, tiefer Sand oder hohe Wiese, ich tue mich schwer und es erschöpft mich schnell.

Schon so früh am Morgen den Arlberg zu überqueren, war ein tolles Gefühl. So alleine zu sein zwischen den hohen Gipfeln, inmitten des Schnees und der grünen Wiesen - ich war glücklich das Erleben zu dürfen.

Mir stand aber auch ein weiter Weg bis nach Landeck bevor. Bis dorthin wollte ich nämlich kommen, um wieder am dortigen Campingplatz zu übernachten. Ab Sankt Anton führte mich der Weg entlang der Rosanna zurück nach Landeck, meist am Radweg. Die letzten Kilometer ging es noch auf Single-Trails überraschend steil bergauf, bergab, ehe ich Landeck erreichte. Zufrieden schlug ich dort mein Zelt auf, hatte ich doch nur zwei Tage von Feldkirch hierher gebraucht.

Gehen war mein Leben geworden und gab mir Sinn. Wenn ich genug gehe, funktioniert auch alles andere besser. 10 Minuten stehen oder mit der Straßenbahn fahren, kann so anstrengend sein, weil ich dafür jeden Muskel für die Stabilisierung brauche und schnell ermüde. Durch die Muskelschwäche kann ich diese aber nicht wirklich trainieren. Gehen ist noch das Einfachste, wenngleich mir noch immer die Automatik fehlt.

Einen Fuß vor den anderen setzen, ist eigentlich alles. Im Prinzip schleudert der andere dann von alleine nach vorne und ich brauche kaum Kraft dazu. Was anderes ist Höhersteigen. Hier muss ich aktiv das Bein noch vorne oben bewegen. Daher gerate ich bei Bergen sehr schnell ans Limit, wenn es steil wird. Mich am Limit zu bewegen ist begrenzt, daher habe ich gehörig Respekt vor den hohen Bergen. Der Grad zwischen "geht" und "geht nicht mehr" ist sehr gering. Darum führe ich auch Biwaksack und Zelt bei mir, um mich jederzeit niederlegen und den Tag beenden zu können, egal wo ich bin.

Auch am nächsten Tag bin ich erneut wieder früh aufgebrochen, ich wollte erneut Stams erreichen und im dortigen Stift übernachten. Hier gab es ein Pilgerzimmer, für das ich mich am Vortag anmeldete. Am späten Nachmittag kam ich an und wurde von Frater Lukas herzlich empfangen. Ich entschied mich spontan im Stift einen Ruhetag einzulegen, der mir vor dem Weg durch Südtirol sicher guttat.

Ich konnte am Stiftsleben teilnehmen, was sehr interessant war. Gemeinsames Essen mit den Mönchen, Chorgesang und viel Ruhe taten mir gut. Es war eine willkommene Abwechslung und mein erster richtiger Ruhetag am Walkabout. Trotz der vielen Kilometer die ich täglich ging, stand das Leben und Genießen im Vordergrund.

Mit Frater Lukas gab es tolle Gespräche und Einblick in das Stiftsleben. Zur selben Zeit war eine Gruppe von BloggerInnen zu Gast im Stift und sie berichteten über das Stift. Hier ein Bericht von https://www.travelworldonline.de/auszeiten-kloster/, in dem auch ich mit meinem Walkabout vorkomme.

Vor Südtirol stand allerdings noch der Brennerpass am Programm. Ich kannte ihn bisher nur von Autobahnfahrten, mit viel Verkehr und laut. So war mir das Stubaital in Erinnerung, als schneller Alpenübergang. Es wurde dann eine faszinierende Wanderung durch ein Tal, dass Abwechselnd ruhig war und dann wieder von der Autobahn beherrscht.

Es war toll, zumindest die österreichische Seite, mit den Füßen zu entdecken. Allerdings waren die Wege nicht sehr viel begangen und deshalb oft sehr zugewachsen. Das erschwerte das Vorwärts kommen. Besonders die Abschnitte, die nur für den Jakobsweg waren, gab es dieses Jahr nicht, da dieses Jahr anscheinend kaum wer unterwegs war.

So stand ich vor einem mit Hüfthohen Gras bewachsenen Hang ohne Weg. Eine entfernt sitzende Bäuerin rief mir zu und deutete mir, geradeaus nach oben durch die Wiese zu gehen. "Es san no net viele heuer vorbeikommen, einfach grod die Wiesen hoch!", rief sie mir zu. Normalerweise gehe ich durch keine Wiese mit hohem Gras, aber die Bäuerin winkte energisch nach oben. Also stapfte ich Schritt für Schritt den Hang hinauf, wo das tiefe Gras sich wie tiefer Pulverschnee anfühlte.

Solche Abschnitte bringen mich ans Limit, denn mein Gehirn kann die Eindrücke nicht zusammenbringen, die auf mich einwirken. Das Sehen, das Empfinden und das Fühlen, alles auf einen Nenner bringen. Da kann ich nur abschalten und muss durch, bis ich nicht mehr kann. Dann Pause, Augen zu, den Puls zur Ruhe kommen lassen (zumindest der Versuch), versuchen alle äußeren Reize auszuschalten und nach einigen Minuten wieder weiter.

Zu oft am Tag darf ich das allerdings nicht machen, denn ich bin allzu schnell auf Null und dann geht gar nichts mehr. Wegen der Muskelschwäche muss ich extrem aufpassen. Daher tut mir Gehen als Ausdauertraining gut, denn mit gesteigerter Ausdauer kompensiere ich fehlende Kraft. Das lässt mich auch zuhause im Alltag länger durchhalten.

Den Brenner erlebte ich so anders, als ich ihn bisher kannte. Viele Steige und Wege führen abseits der Autobahn und zeigten mir ein völlig anderes Bild, als ich vom Brenner im Kopf hatte. Da kam es wieder einmal zum Vorschein, was es ausmachte, sich die Heimat zu Fuß, Schritt für Schritt, zu erwandern. Es gab auch Abschnitte neben oder unter der Autobahn, im Gegenzug dazu aber auch stille und ruhige Wege, abseits vom Verkehrslärm, inmitten grüner Wiesen.

Einige "Wahrnehmungstests" standen auch am Programm, besonders eine lange Hängebrücke blieb mir in Erinnerung. Mein Gehirn kann noch nicht die Bilder zusammenfügen, vom Blick in die Tiefe, der Luft um mich herum und das ich sicher stehe. Am Camino del Norte 2019 brauchte ich einmal 30 Minuten Erholung, um nach einer langen Brücke über einen Meeresarm weiterzugehen. Eine Brücke wie diese hier, hätte ich vor zwei Jahren kaum geschafft.

Ich erreichte später als gedacht die Passhöhe am Brenner und war überrascht vom Treiben auf italienischer Seite. Viele offene Cafés, mit Sitzgelegenheiten im Freien und voll mit Menschen. Ich kaufte ein wenig Verpflegung für den Moment ein, denn ich wollte noch das 15 Kilometer entfernte Sterzing erreichen. Am Radweg ging es entlang ins Tal, nicht wissend, dass ich viele Kilometer in den nächsten Tagen auf Asphalt verbringen würde. Das war die italienische Seite, völlig anders als im Stubaital.

In mir reifte der Entschluss, auf diesem Radweg Italien so schnell wie möglich hinter mir zu lassen. Nach einem wilden Abstieg auf einem schmalen Pfad, vom mittlerweile auf einer ehemaligen Bahntrasse führenden Radweg, erreichte ich Gössensaß. Von hier war es nicht mehr weit nach Sterzing. Kurz kam mir in den Sinn, über den Jaufenpass in Meran vorbeizuschauen, um von dort über Bozen, wieder nach Österreich zu gelangen. Die Corona Situation war zwar gerade gut, aber für mich war das Handling mit den Regeln im Ausland doch zu schwierig und ich verwarf den Plan. Um meine Identität zu finden, war der Weg durch Österreich genug, wenn es auch interessant gewesen wäre, meine Südtiroler Wurzeln zu suchen. Dafür gibt es ein andermal, da bin ich mir sicher.

Von Sterzing führte mich der Radweg vorbei an Franzenfeste mit seiner Festung, weiter nach Aicha und Sankt Sigmund, wo ich übernachtete. An solchen Tagen wünschte ich mir, Laufen zu können. Für Nachmittag bis Abend waren schwere Gewitter vorausgesagt und die schwarzen Wolken trieben mich lange vor sich her. Mein Schritt war nicht schnell genug und das Gewitter holte mich auf den letzten Kilometern ein.

Ich fand in St. Sigmund sogar eine Pension für Jakobsweg-Pilger und war wieder einmal gut aufgehoben. Am nächsten Tag lag Bruneck auf meinem Weg. Es war die erste Gelegenheit des Tages, an Kaffee und ein Frühstück zu kommen. Zunächst noch alleine durch ein paar Gassen, steuerte ich schnurstracks auf die Innenstadt zu. Plötzlich stand ich inmitten des Treibens und bekam fast eine Schock. Fast alle Menschen auf der Straße waren mit Maske unterwegs, nur auf den Sesseln vor den Cafés nahmen sie sie ab. Was für ein Unterschied zu Sterzing und die ersten zwei Tage in Südtirol.

Hier hatte alles eine Schwere, was mit der bisherigen Lebensfreude in Italien nicht zusammen passte. Meine Erfahrung über Italien bekam einen Dämpfer. In jedes Geschäft durften nur drei Personen, der Rest hatte draußen zu warten. Mein Gehirn kam nur langsam damit zurecht, denn ebendiese Veränderungen waren der Grund, dass ich nicht weiter weg in Ausland, zum Camino in Spanien, gegangen bin.

Mein Gehirn braucht zu lange, um es zu verstehen und reagieren zu können. Darum wollte ich eigentlich in Österreich bleiben und wagte nur den kurzen Abstecher nach Südtirol. Meine Kaffeepause ließ ich mir aber nicht vermiesen, trotzdem kehrte ich der Stadt recht bald den Rücken und war wieder alleine am Radweg unterwegs. Hier fühlte ich mich besser aufgehoben und in meinem Element. Zu Gehen bedeutete mir viel, viel mehr als alles andere.

Die meiste Zeit ging ich am Radweg. Kilometer um Kilometer verstrichen und ich genoss es, zu gehen. Dass es Asphalt war, war mir egal. Ich wollte unterwegs auf einem Campingplatz übernachten, aber dort angekommen, war kein Platz mehr für mein kleines Zelt frei. Für € 25,- hätte ich allerdings einen 90 m2 Platz bekommen, mit Strom und Sat-Schüssel Anschluss. Für ein 1-Mann Zelt ein bisschen überdimensioniert und außerdem war es mir zu teuer. Lachend lehnte ich dankend ab und spazierte weiter.

In Toblach fand ich zuerst nichts, außer Hotels über € 100,- die Nacht, was mir dann doch auch zu teuer war. In Gedanken bereitete ich mich schon auf eine Nacht im Zelt vor, als ich plötzlich eine Jugendherberge fand. Ein altes, früher großes Luxus-Hotel, wurde zu einem Hostel umfunktioniert. Wegen Covid war pro Zimmer nur eine Person erlaubt und es kostete mich nur € 30,-.

Erleichtert und glücklich ließ ich mich ins Bett fallen, denn für diese Nacht waren Gewitter vorausgesagt. In der Nacht tobten dann wirklich Gewitter und ich war froh, nicht im Zelt übernachtet zu haben. Am nächsten Morgen ging es seit langer Zeit wieder mit recht frischen Temperaturen los. Traumhafte Wege begleiteten mich in Richtung Grenze, wo sich auch der Ursprung der Drau befand. Zunächst war es mir noch nicht bewusst, aber das kleine Rinnsal neben mir war die Drau. Sie sollte ich bis zum Verlassen von Österreich fast immer an meiner Seite haben.

Vom Ursprung waren es nur 8 Kilometer bis zur Grenze von Österreich. Von rechts schauten die Berge rund um die Drei Zinnen auf mich herunter, zunächst noch vom Nebel bedeckt, der sich aber bald verzog. Auch der Radverkehr nahm zu. Ausgestattet mit E-Bikes, bevölkerten unzählige Radfahrer den Weg. Kaum jemand hatte sein Rad wirklich unter Kontrolle. In Kurven waren die meisten überfordert, da sie mit Elektrounterstützung weit schneller unterwegs waren, als mit einem normalen Bike. Es wäre interessant die Unfallstatistik zu lesen, vor allem die Unfallhäufigkeit mit oder ohne E-Bike.

Mein nächstes Ziel war Lienz. Die Drau war in der Zwischenzeit zu einem mächtigen Fluss angewachsen, zumindest für österreichische Verhältnisse. Es gab nicht viele alternative Wege, daher war es am besten der Drau zu folgen, nach Lienz, Spittal und später Villach.

In Villach beschloss ich, rund um den Faakersee einen weiteren Ruhetag einzulegen. Noch stand mir der südlichste Punkt bevor, der gar nicht weit von der Grenze zur Steiermark lag. Da der Schluss nochmal besonders viele Höhenmeter beinhaltete, wollte ich noch einmal Kraft sammeln.

Ja und nein! Ich dachte den ganzen Walkabout nicht ein Mal daran, dass ich in irgendetwas besser werden wollte. Mein Ziel lag nicht in der Verbesserung meiner Defizite, sondern ich wollte etwas machen, ohne den Gedanken an Therapie zu haben. Ich wollte den Walkabout machen, weil ich ihn für mich machte.

Weil ich es für mich machte, kam ich nie in eine Ermüdung oder Erschöpfung, deshalb brauche ich auch keine Erholung. War ein schwieriger Abschnitt, erholte ich mich danach im moderaten Gehen. Außerdem hatte ich, praktisch jeden Tag, meine 10 Stunden Ruhe oder Schlafenszeit. Besonders seit es ab Vorarlberg wärmer geworden ist, tat ich mich auch im Zelt leichter zu übernachten.

Es stand das Leben wieder im Vordergrund, das Aufarbeiten war zu Ende und ich wollte es ab jetzt gemütlicher angehen. Dinge wieder versuchen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, wie zum Beispiel faul am See zu liegen. Das Leben zelebrieren fiel mir immer wieder ein, das hatte ich 2019 am Camino Norte erstmals wieder kennengelernt und am Camino France 2020 weitergeführt. Dann kam allerdings Corona und machte es mir unmöglich, weiter das Leben zu lernen.

Daher mein Walkabout durch Österreich, der einen Schlussstrich unter fünf Jahre Rehabilitation ziehen sollte. Das Gehen ist meine Erholung, daher brauchte ich auch keine Pause oder Erholung davon. Trotzdem besteht das Leben aus mehr, als nur Gehen. Das wollte ich auch am Weg praktizieren, denn hier konnte ich mein Gehirn darauf konditionieren, wieder zu Leben und nicht nur im Gedanken der Therapie zu sein.

Nach fast zwei Tagen Pause, wo ich das Treiben rund um den See genießen konnte, war ich wieder auf Achse. Am Campingplatz von Gotschuchen verbrachte ich meine bisher angenehmste Nacht im Zelt und erreichte am nächsten Tag Bad Eisenkappel, den südlichsten Ort von Österreich. Damit hatte ich die entferntesten Orte aller Himmelsrichtungen von Österreich erreicht, die auch als Kardinalpunkte bezeichnet werden.

Dafür brauchte ich 1850 Kilometer und die letzten ca. 250 Kilometer nach Hause in der Steiermark sollten auch kein Problem mehr darstellen. Erst dann war die Runde beendet. Zuerst wollte ich mich aber noch am südlichsten Punkt versuchen. Dieser liegt auf rund 2000 Meter Seehöhe und war von den Vier Punkten der am schwierigsten erreichbare.

Vorher aber feierte ich meinen Erfolg mit Kaiserschmarren und einem Glas Rotwein. Emotional ging mir vieles durch den Kopf, besonders vom Anfang meiner ersten Schritte und wie lange ich dafür brauchte. Immer mehr wurde es mir bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit war, was ich in den letzten Jahren erreichte und jetzt hier bei einem Glas Wein sitzen durfte. Es wurde nur durch meinen starken Willen möglich und daran, dass ich dranblieb.

25 Jahre Bewusstseinsbildung und mentales Training im Sport bildeten die Grundlage für meine Rehabilitation, ohne die kaum alles möglich gewesen wäre. Ich prostete mir selber zu, denn es war Zeit zu feiern. Dankbar beendete ich diesen Tag, mit dem Wissen, dass die letzten Jahre nicht umsonst waren.

Der Ort war erreicht, den Punkt wollte ich natürlich auch versuchen zu erreichen. Hin und zurück vom Gasthof waren es 34 Kilometer. Davon ging es die ersten 14 Kilometer das Tal hinein, von 500 bis 1000 Meter Seehöhe. Dann begann der steile Aufstieg durch den Wald, hoch zur Baumgrenze.

Eine Rinne querend, stieg ich in ausgesetztem, felsigen Gelände höher. Der Weg war durch ein Stahlseil gesichert. Hier stieß ich an meine Grenzen und musste aufpassen, diese nicht zu überschreiten. In etwa 1500 Meter Höhe ging es nicht mehr weiter, ich wollte mein Limit nicht herausfinden. Aufkommender Schwindel zeigte mir, dass ich besser umdrehen sollte. Erst als ich mich umdrehte und in die Tiefe blickte, wurde es mir bewusst, wie sehr ich mich am Limit bewegte.

Langsamer als aufwärts, stieg ich nach unten. Jeder Schritt musste angedacht werden und erst wenn ich mir sicher war, konnte ich den Fuß auch belasten. Angespannt und steif erreichte ich den Einstieg. Die ersten Meter torkelte ich auf der Forststraße dahin. Zum Glück hatte ich die Stöcke, um mich auszubalancieren. Wie als wollten sie mir was sagen, tanzten zahlreiche Schmetterlinge um mich herum und erinnerten mich an die Leichtigkeit.

Zufrieden mit mir und der Welt ging ich zurück nach Bad Eisenkappel. Mit Kärntner Kasknödel feierte ich erneut.

Zu Beginn habe ich lange nicht verstanden, was das bedeuten soll und es erklärte mir auch niemand. Hier brauchte ich nicht viel der Erklärung. Eindrucksvoll wurde es mir näher gebracht. Mit geschlossenen Augen verbrachte ich einige Zeit auf einem Felsen angelehnt und sitzend. Immer wieder durch die Augen blinzelnd, versuchte ich mich an den Ausblick zu gewöhnen und wieder Sicherheit zu erlangen.

Die Erinnerung an den März 2018 kam auf, als ich zum ersten Mal am Jungfernsprung bei der Burgruine in Gösting stand. Ich traute mich nicht, trotz Gitter, an den Rand heran. Ich wollte mich am Gitter festhalten, konnte aber die Entfernung dorthin nicht abschätzen und griff ins Leere. Am Boden kriechend, versuchte ich es zu erreichen. Ich zog mich daran hoch, traute mich aber nicht, daran angelehnt zu stehen. Mit einer Armlänge Abstand blieb ich stehen. Diese Momente gingen mir durch den Kopf.

An dieser Wahrnehmung im Raum arbeite ich noch immer. Dazu gehört das Gehen und Bewegen im Raum besonders. Es ist ein Hinderungsgrund, dass ich noch nicht Laufen kann. Durch gezielte Steigerungen kann ich mich immer besser daran gewöhnen. Das ist zwar keine Behebung, aber diese Gewöhnung daran ist eine Verbesserung, die nur mit dranbleiben, möglich ist.

So brachte mir der Walkabout viele neue Erkenntnisse über mich selbst. Die größte Erkenntnis aber ist, solange ich Körper und Geist bewege, solange bleibe ich in einem guten Zustand. Dieses Dranbleiben ist so wichtig für meinen Gesundheitszustand. Im Gehen habe ich eine optimale Bewegung gefunden, obwohl ich vom Laufen noch immer träume.

...ist das Thema des nächsten Beitrags. Leider kann ich jeden Tag nur ein paar Zeilen schreiben, daher dauert auch so lange. Es geht zwar besser als gedacht, trotzdem möchte ich mich noch steigern. Gut Ding braucht aber Weile.