MENÜ

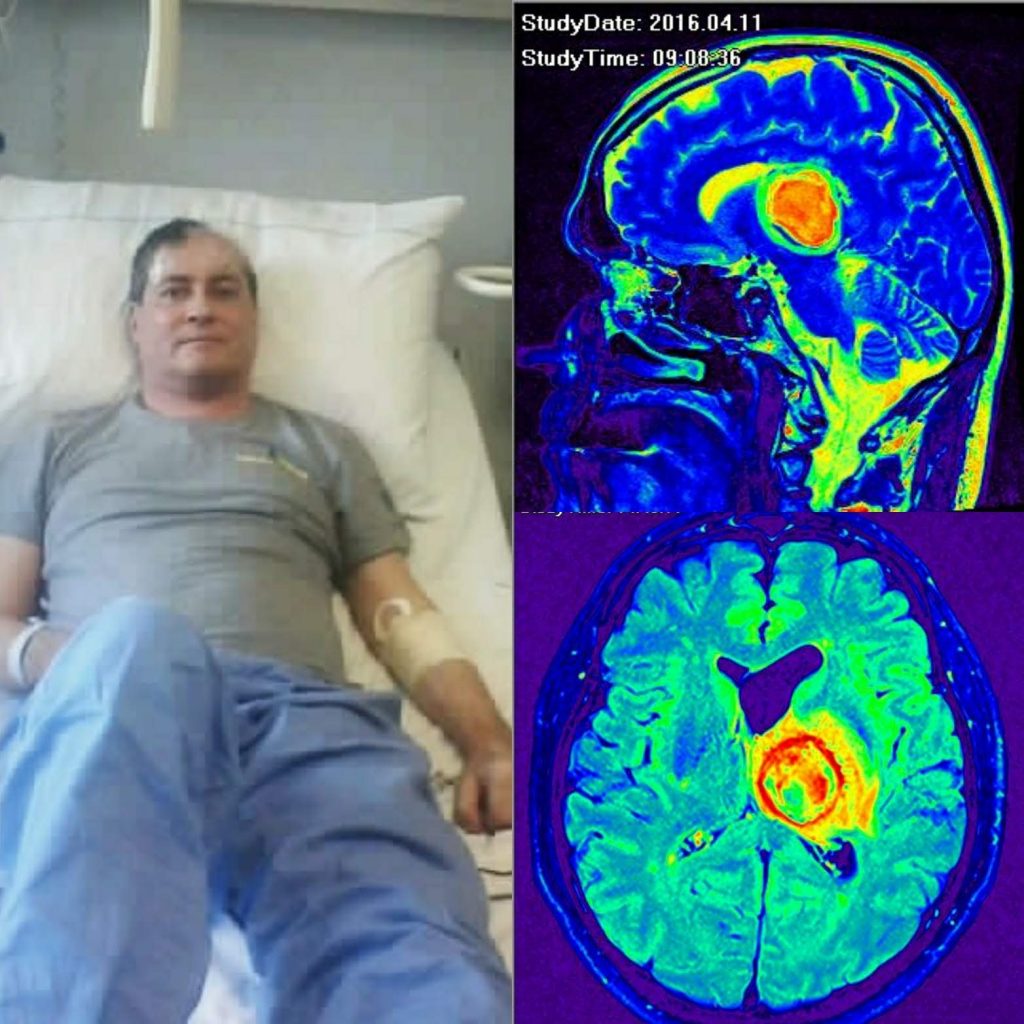

27. März 2016. Ein Datum, das sich tief in mein Leben eingebrannt hat. Ostersonntag. Ein Tag, den viele mit Familie, Freude und Osterbräuchen verbinden. Doch für mich wurde er mit einem Hirnabszess zum Wendepunkt, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.

Während die Kinder Ostereier suchten, lag ich regungslos im Bett. Schwindel, Übelkeit, ein Gefühl, als würde mein Körper nicht mehr mir gehören. Ich hielt es für eine Grippe. Doch es wurde schlimmer. Ich konnte nicht mehr klar sprechen, Gedanken wurden unmöglich. Mein Gehirn begann, sich selbst aufzugeben.

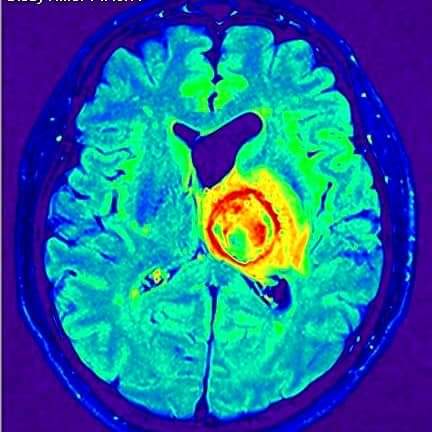

Der Rettungswagen brachte mich ins LKH Graz. Dort dann die Diagnose: Hirnabszess.

Ein Wort, das mir bis dahin fremd war. Doch in diesem Moment bedeutete es alles. Von einer Sekunde auf die andere war mein altes Leben vorbei.

Noch wenige Tage zuvor war ich Extremradsportler, Trailrunner, Bergsteiger, Videojournalist – immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Nun stand ich vor der größten aller Herausforderungen: Zu Überleben. Neu lernen, was mir einst selbstverständlich war, kam später.

Die Tage auf der Intensivstation sind in meinem Gedächtnis nur noch als Bruchstücke vorhanden. Ich existierte, mehr nicht. Mein Denken war reduziert auf das absolute Minimum. Der Hirnabszess stoppte alles.

Besuch? Eine Last. Schon zehn Minuten Gespräch laugten mich aus. Mein Gehirn war erschöpft – als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt.

Erst mit der Zeit wurde mir bewusst, was an diesem 27. März die Diagnose mit mir gemacht hatte:

✅ Wortfindungsstörungen – Ich wusste, was ich sagen wollte, doch die Worte waren fort und fanden nicht den Weg nach Draussen.

✅ Lähmung der rechten Körperhälfte – Meine Hand gehorchte mir nicht mehr, mein Bein war kraftlos, ich war rechtsseitig gelähmt. Dazu neurologische Störungen am ganzen Körper.

✅ Schwindel – Stehen? Unmöglich. Selbst im Sitzen kippte ich zur Seite.

✅ Kein Gefühl für Zeit – Vergangenheit? Zukunft? Beides existierte nicht mehr. Nur das HIER und JETZT blieb.

Ein totaler Systemabsturz. Ich fühlte mich wie ein Computer, der nach einem Reset völlig neu programmiert werden musste.

Nach fünf Monaten Krankenhaus begann die nächste Etappe: die Reha. Hier musste ich mich von Grund auf neu erfinden. Der Hirnabszess brachte mich auf die Stufe eines Kleinkindes.

🔥 Gehen lernen – Zehn bis 50 Meter waren eine Tagesleistung. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich durch Treibsand waten.

🔥 Schreiben lernen – Ein einziges Wort zu Papier zu bringen, dauerte Minuten. Oft verlor ich mitten im Satz den Faden. Allein den Stift zu halten, erforderte eine Konzentration und Kraft, die ich nicht hatte.

🔥 Sprechen trainieren – Gespräche erschöpften mich schneller, als ich es für möglich gehalten hätte.

🔥 Geduld üben – Ich wollte schneller vorankommen, doch mein Körper bestimmte das Tempo. Geduld mit mir selbst haben, war angesagt.

Jeder Tag war eine Herausforderung. Ein mühsames Vorwärtskommen, ein permanenter Kampf um jeden kleinsten Fortschritt. Doch egal, wie langsam es ging – ich bewegte mich vorwärts.

"Step by Step" wurde mein Credo und ja keinen Schritt überspringen.

Jedes Jahr bringt dieser Tag mich zum Innehalten. Kein Geburtstag, kein Feiertag – und doch ist er für mich der einer der wichtigsten Tage im Jahr.

📌 Der Tag, an dem alles zerbrach.

📌 Der Tag, an dem ich überlebt habe.

📌 Der Tag, an dem mein neues Leben begann.

Früher war mein Motto: Höher. Weiter. Schneller. Grenzen waren dazu da, um sie zu verschieben. Doch der 27. März hat mir eine neue Lektion erteilt: Das Wesentliche liegt in den kleinen Dingen. Grenzen verschieben bekam eine neue Bedeutung. Die Jahre als Extremsportler waren nur eine Vorbereitung für die Zeit jetzt.

📌 Das HIER und JETZT ist das Einzige, das zählt. Ich plane nicht mehr weit in die Zukunft. Ich lebe den Moment.

📌 Weniger Multitasking. Mein Gehirn kann sich nur auf eine Sache konzentrieren – doch das tue ich mit voller Aufmerksamkeit.

📌 Sport als mentale Kraft. Auch wenn mein Körper nicht mehr so mitmacht wie früher – in Gedanken laufe ich durch den Wald. Meine Muskeln trainierte ich im Kopf.

Ich musste nicht nur meinen Körper neu aufbauen, ich musste mich selbst neu programmieren. Durch meinen Freund Harry begann ich bereits im Radrennsport mit Bewusstseins-Training.

Dieses gelernte Wissen hat mir am 27.März das Leben gerettet. Es ermöglichte mir das Überleben und bis heute ein Weiterleben.

So wie meine ersten Schritte nach dem Krankenhaus langsam und unsicher waren, so begann auch mein neuer Lebensweg: Schritt für Schritt.

Ich entdeckte das Pilgern und Weitwandern für mich – nicht als sportliche Herausforderung, sondern als Therapie, auch heute noch.

🚶♂️ Am Anfang waren es wenige hundert Meter. Jeder Schritt ein Kampf gegen die Unsicherheit, gegen die Angst, wieder zu stürzen. Ich begann mit der Bewegung auf der Stufe eines Kleinkindes.

🚶♂️ Erst nur ein paar Kilometer, dann immer mehr. Ich lernte, meinem Körper wieder zu vertrauen – auch wenn er nicht mehr derselbe war. Dieses Vertrauen in mich selbst übe ich bis heute.

🚶♂️ Heute, nach neun Jahren, bin ich Tausende Kilometer gegangen. Einmal zu Fuß rund um die Welt – in Etappen, aber ohne aufzuhören.

"Nur durch Wiederholungen kannst du lernen und dich verbessern. Wiederholungen und Übung sind der Schlüssel."

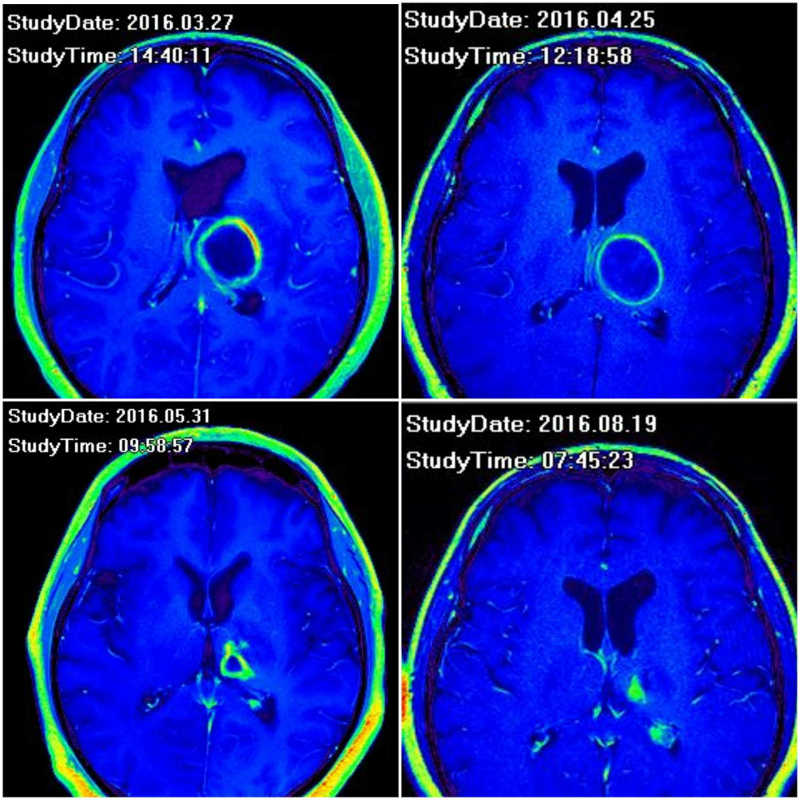

Dieser Satz veränderte viel in mir. Ich erkannte bald, umso mehr Wiederholungen, umso besser wird die Information im Gehirn verfestigt. So habe ich seit 2016 rund 85 Millionen Schritte gemacht, trotz der verlorenen Automatik.

Deshalb auch mein Weitermachen. Mein Geist entscheidet über Pflegefall oder nicht. Die verlorene Automatik kam bisher nicht wieder.

"Du erwächst jeden Morgen mit der Gelegenheit zu wachsen, etwas zur Stärke deines Charakters beizutragen, dein Wissen zu vermehren.

Der Wille, jene Kraft, jene Energie, die uns dazu brachte, zu kriechen und dann aufzustehen und dann die ersten wackeligen Schritte zu tun, ist das, was uns die ganze Zeit aufrechterhalten hat."

Diese Wanderungen haben mich gerettet. In der Natur finde ich zu mir selbst. Das Gehen ist nicht nur Bewegung, es ist Meditation, Therapie und Herausforderung zugleich. Der Wald und die Natur sind meine Therapeuten.

Denn meine Propriozeption, das Gefühl für meinen eigenen Körper, ist bis heute eingeschränkt. Lasse ich das Training schleifen, merke ich es sofort: Der Schwindel kehrt zurück, das Körpergefühl schwindet. Ich muss gehen. Jeden Tag.

Deshalb bin ich immer wieder auf den Wegen unterwegs – ob in den heimischen Wäldern oder auf den großen Pilgerpfaden Europas. Jeder Schritt bringt mich weiter, körperlich wie mental.

Der 27. März war der Tag, an dem mein Leben in tausend Teile zerbrach. Doch er war auch der Tag, an dem etwas Neues begann.

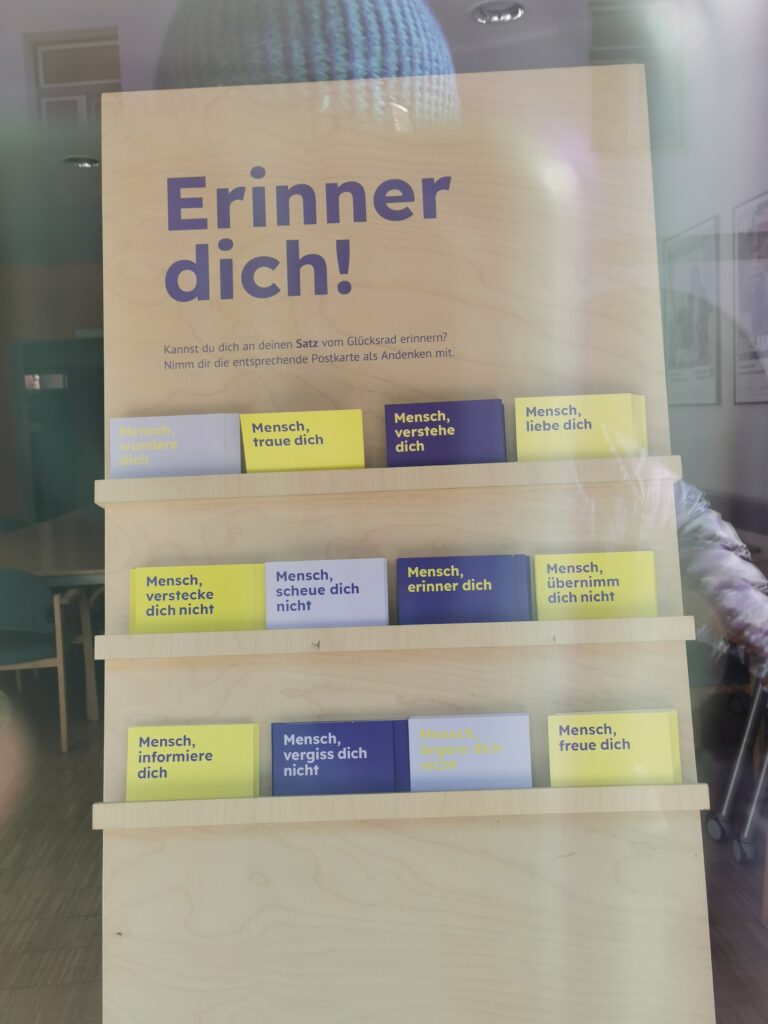

Irgendwann kam der Punkt, an dem ich meine Geschichte aufschreiben wollte. Bloggen? Hatte mich nie interessiert. Doch plötzlich wurde es zu einem wichtigen Werkzeug – eine Möglichkeit, meine Krankheit zu verarbeiten.

Mit jedem geschriebenen Wort ordnete ich meine Gedanken. Schreiben wurde Therapie.

Der Wunsch, ein Buch zu schreiben, ist bis heute in mir. Die Handicaps sind allerdings derzeit noch größer. Es wurde wichtig, in meiner Mitte zu bleiben und mich gut zu fühlen, Buch hin und her.

Heute? Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Aber ich bin auch nicht mehr bei NULL. Ich habe mir ein zweites Leben aufgebaut. Nicht ein anderes – sondern ein verändertes.

Und jedes Jahr, wenn der 27. März kommt, erinnere ich mich daran, wie weit ich gekommen bin.

🚶♂️ Als Überlebender, vom ersten wackeligen Schritt bis zu 50.000 Kilometern zu Fuß.

📖 Vom Patienten, der kaum sprechen konnte, zum Blogger, der seine Geschichte erzählt.

💡 Vom Mann, der nicht wusste, ob er überlebt, zu jemandem, der seinen eigenen Weg (bisher) gefunden hat.

27. März – Der Tag, an dem mein Leben neu begann. Und der Tag, an dem ich mir immer wieder aufs Neue beweise: Ich gehe weiter.

Neun Jahre sind vergangen – 3.240 Tage, um genau zu sein. Eine Zeit voller Herausforderungen, voller Wandel. Seit meiner Diagnose Hirnabszess hat sich mein Leben grundlegend verändert. Ich musste mich neu finden, meine Identität immer wieder hinterfragen.

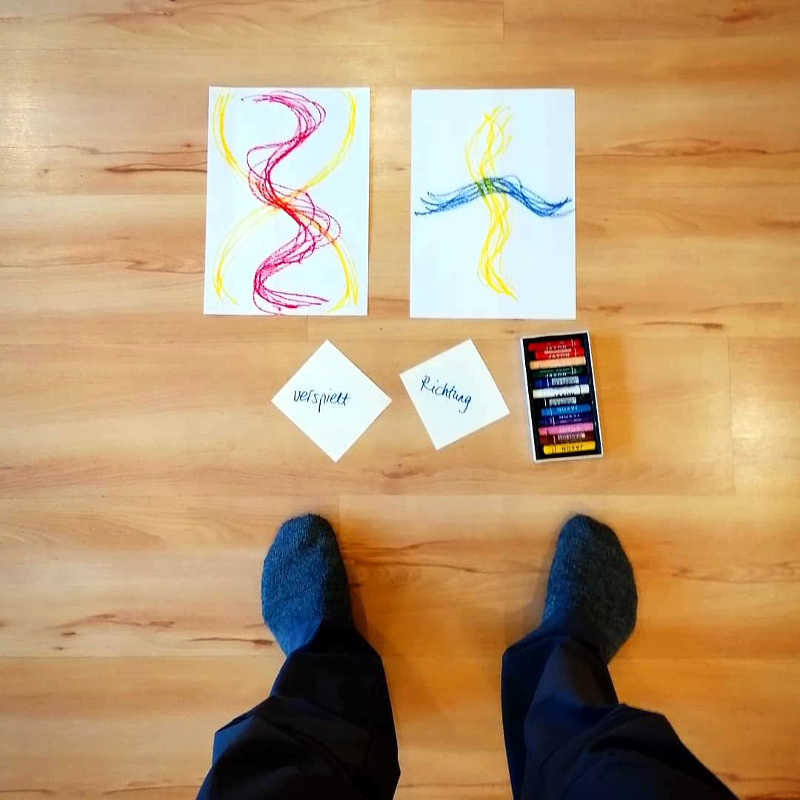

Der Walkabout durch Austria war ein erster Schritt auf diesem Weg, ein Erfolg, der mich näher zu mir selbst brachte. Ausgestattet mit Werkzeugen der Tanztherapie, gaben mir immer mehr Leichtigkeit im Leben. Doch auch heute noch frage ich mich oft: Wer bin ich eigentlich?

Mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie früher. Der Hirnabszess und die anschließende, fünfmonatige Antibiotikatherapie im Krankenhaus haben mehr hinterlassen, als ich anfangs dachte. Bis heute setze ich nur einzelne Bruchstücke zusammen – doch ein vollständiges Bild ergibt sich daraus noch lange nicht.

"I had to trust more and to do less."

Identität ist nichts Starres, sie verändert sich mit Erfahrungen, Beziehungen, Werten und Überzeugungen. Ein Puzzle, das sich mit jedem neuen Erlebnis weiterentwickelt. Doch nach meiner Erkrankung fühlt es sich oft an, als würden einige Teile fehlen – oder als würden sie nicht mehr dorthin passen, wo sie einmal waren.

Mit der Zeit kam die Erkenntnis: Ich bin irgendwie nicht mehr dieselbe Person wie vor dem Hirnabszess. Körperliche Einschränkungen, emotionale Höhen und Tiefen, soziale und kognitive Veränderungen – all das fordert mich Jahr für Jahr aufs Neue heraus. Ich muss ein neues Selbstbild entwickeln, ein neues Ich zulassen.

Eine schwere Erkrankung stellt viele Aspekte der eigenen Identität infrage:

Körperliche Veränderungen: Mein Körper, einst ein verlässliches Werkzeug, wurde zur Quelle von Unsicherheit. Muskelschwäche und Schwindel ließen mein Vertrauen in mich bröckeln. Doch mit jedem Schritt auf meinen Pilger- und Weitwanderwegen kämpfe ich es mir zurück.

Dieses Jahr auf dem Hexatrek in den französischen Alpen – die Herausforderung technischer Passagen, das Überwinden von Hindernissen, das Wachsen mit jeder Hürde. Und doch, zurück zu Hause, muss ich mich zwingen in der Mitte einer Treppe hinunterzugehen, statt am Rand, entlang des Geländers. Diese Widersprüche führen mir vor Augen: Meine Behinderung ist und bleibt ein Teil meines Lebens.

Emotionale Achterbahn: Nach der Krankheit gab es nur Extreme – null oder hundert Prozent Emotionen. Das zu verstehen, dauerte lange. Es zu kontrollieren, beschäftigt mich bis heute. Viele Emotionen sind tief verwurzelt, Muster aus der Kindheit, die sich immer wieder zeigen. Sie zu erkennen und umzuwandeln, ist ein Prozess, der nur in kleinen Schritten gelingt.

Soziale Veränderungen: Beziehungen veränderten sich, Rollen mussten neu definiert werden. Nicht jeder konnte mit dem umgehen, was meine Krankheit mit sich brachte – ich selbst am wenigsten. Tiefgreifende Krisen stellen Beziehungen auf die Probe. Sie erfordern ein Umdenken, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Umfeld.

Kognitive Beeinträchtigungen: Denken, Erinnern, die Verbindung zwischen Erlebnissen und Gedanken – oft fühlt sich das brüchig an. Die Welt um mich herum wirkt hektisch und überwältigend. Struktur fällt mir schwer, Konzentration ebenso. Seit acht Jahren lerne ich täglich, besser damit klarzukommen. Doch es bleibt ein Kampf.

In all den Jahren habe ich eines gelernt: Die Natur heilt. Das Gehen, die Stille, die Verbindung zur Umgebung – es ist, als würde ich Schritt für Schritt eine Brücke zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Ich bauen. Ob auf den Caminos in Spanien, auf Weitwanderwegen in Europa oder auf Wegen in meiner Heimat – die Natur hilft mir, mich selbst zu spüren, neue Puzzleteile zu finden und langsam ein Bild entstehen zu lassen.

Eine weitere Säule meiner Identitätsfindung ist das Schreiben. Gedanken ordnen, reflektieren, neue Perspektiven gewinnen. Noch bevor ich mich an ein Buch wagen kann, ist das therapeutische Schreiben mein Werkzeug, um Klarheit zu schaffen. Doch, mit meinen kognitiven Einschränkungen ist es ein langsamer Prozess – allein an diesem Blogartikel habe ich Wochen gearbeitet.

Trotz aller Fortschritte bleibt oft das Gefühl: Da fehlt noch etwas. Vielleicht wird die Suche nie abgeschlossen sein – und vielleicht ist genau das in Ordnung. Identität ist kein Ziel, sondern eine Reise. Mit jedem Schritt, jedem Wort, jeder neuen Erfahrung setze ich das Puzzle ein wenig weiter zusammen.

Nach all diesen Jahren kann ich eines sagen: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf eine Reise geschickt, auf der ich mich selbst neu entdecken darf.

Und ich bin gespannt auf die nächsten Schritte, die nächsten Herausforderungen. Denn auch wenn nicht alle Puzzleteile an ihrem Platz sind – ich bin auf dem Weg. Und das zählt.

Auch die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen spielt eine Rolle auf diesem Weg – etwas, das ich besonders beim Gehen erfahre.

Professionelle Unterstützung: Ein Therapeut kann helfen, die Krankheit zu verarbeiten und neue Perspektiven zu entwickeln. Für mich ist das therapeutische Tanzen die wertvollste Unterstützung.

Tagebuch schreiben: Gedanken und Gefühle aufzuschreiben hilft mir, mich selbst besser zu verstehen.

Achtsamkeit: Achtsamkeitsübungen lassen mich im Hier und Jetzt ankommen und mich bewusster wahrnehmen.

Neue Aktivitäten: Durch das Ausprobieren neuer Dinge entdecke ich immer wieder neue Seiten an mir selbst.

Zielsetzung: Kleine, realistische Ziele geben mir das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit.

Spirituelle Aspekte: Die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Identitätsfindung. Besonders beim Gehen finde ich Antworten.

Kreativität: Kunst, Musik oder Schreiben helfen mir, meine Gefühle auszudrücken und neue Perspektiven zu gewinnen.

Natur: Sie ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und des Trostes. Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Was für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen passen. Das Wichtigste ist, diesen Weg zu finden – und sich dabei Unterstützung zu holen, wenn es nötig ist.

Nach neun Jahren, nach 3.240 Tagen, bleibt eines sicher: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf einen Weg geschickt, der kein klares Ziel hat – doch vielleicht ist genau das der Punkt.

Identität ist kein fertiges Bild, sondern ein Puzzle, das sich ständig verändert. Manche Teile passen sofort, andere brauchen Zeit, um ihren Platz zu finden. Manche gehen verloren, neue kommen hinzu. Und mit jedem Schritt, jeder Begegnung, jeder Herausforderung entsteht ein vollständigeres Ich.

Ich weiß nicht, was die nächsten Jahre bringen, welche Puzzleteile sich noch fügen werden. Aber ich bin bereit, weiterzugehen – mit Neugier, mit Mut und mit der Gewissheit, dass der Weg selbst die Antwort sein könnte.

Denn auch wenn nicht alles vollständig ist, zählt vor allem eines: Ich bin auf dem Weg.

Für die YouTube Serie, "Menschen im Porträt", von Markus Leyacker Schatzl, habe ich mich letztes Jahr bereit erklärt, nach langer Zeit, vor die Kamera zu treten. 2017 gab es einen Beitrag von Puls4, wo ich mit meinen Handicaps noch sichtlich zu kämpfen hatte. Das war einer der Gründe, dass ich ein längeres Interview bisher immer abgelehnt hatte.

Besonders die Wortfindungsstörungen waren unangenehm. Ich vergaß oft mitten im Satz, worüber ich weiter sprechen wollte oder vergaß einzelne Wörter im Satz. Deswegen hatte ich alles abgelehnt, was mit einer Kamera zu tun hatte.

Markus hat mich schon vor einigen Jahren das erste Mal gefragt, aber ich fühlte mich nicht bereit dazu. Für ein längeres Interview fehlte mir die Konzentrationsfähigkeit und mich entsprechend ausdrücken zu können.

Einen Wendepunkt brachte eine Einheit beim therapeutischen Tanzen, vor zwei Jahren. Damals verbesserte sich meine Wahrnehmung und für einige Minuten konnte ich mich, gefühltermaßen ohne Denken, bewegen. Es hatte großen Anteil daran, es zu versuchen.

Ich habe aber auch Markus zu danken, für seine verständnisvolle Art mich zu Interviewen. Die Unterhaltung ließ mich die Anwesenheit einer Kamera vergessen und war wie ein Gespräch im Kaffeehaus.

Das Ergebnis kann man hier anschauen:

Ich hoffe, es kann ein bisschen vermitteln, was ich in den letzten Jahren alles erlebt habe und eigentlich noch immer erlebe. Mit dem Gehen habe ich mir etwas erarbeitet, was mein größter Wunsch war. Es ermöglicht mir das Abenteuer Leben, mit all seinen Facetten, neu zu entdecken. In gewisser Weise bin ich wie ein Kind, daß genauso wie ich, das Leben entdecken möchte.

Der vielleicht irreführende Titel meint, ich sei um die Welt gegangen. Das bin ich natürlich nicht, sondern ich bin seit 2016 rund 45.000 Kilometer in Summe gegangen. Das wäre einmal am Äquator rundherum, was über 40.000 Kilometer wären.

Sehr viel bin ich in meiner Heimat gegangen und rund 16.000 Kilometer auf Pilgerwegen und Fernwanderungen. Ich habe meine Automatik verloren und die millionenfachen Wiederholungen, helfen mir Gehen zu können. Tue ich nichts, bildet sich alles schnell zurück.

So lange es brauchte und so schwer es war, wieder gehen zu lernen, so wartet jetzt ein noch größeres Abenteuer auf mich, nämlich LEBEN zu lernen.

„Das größte Abenteuer, das du haben kannst, ist das Leben, das du dir erschaffst.“

Unbekannt

Als Erstes steht die Meseta an, bevor es dann über die Berge nach Santiago de Compostela geht. Die Meseta beginnt in Burgos und reicht bis nach Astorga, 226 km weit. Die endlosen Geraden bieten sich zum Gehen an.

Das Schreiben stelle ich in den Hintergrund, zu groß ist die Freude am Gehen und das (Er)leben im Hier und Jetzt. Ich habe die letzten Jahre viel dafür getan und darf nun die Früchte ernten, denn ich kann alles besser wahrnehmen und es wird dadurch leichter.

Ich starte im Dunkeln, lasse mir aber Zeit. Die Morgenstimmung in der Meseta ist immer etwas Besonderes. Beladen mit frischem Brot, einer Avocado und genug zum Trinken, mache ich mich auf den Weg. Die ersten Kilometer noch total flach, zieht es sich dann leicht an- und absteigend dahin.

Hontanas ist mein Ziel und der Himmel wolkenlos. Beim Weg aus der Stadt erreicht mich die Sonne. Nach zehn Kilometern gibt es den ersten Kaffee unterwegs, der an diesem Tag auch mein einziger bleiben wird.

Einen Fuß vor den anderen, so schreite ich dahin. Die ersten zwei Tage auf der Meseta sind nicht total flach, sondern ziehen sich leicht über die Hügel. Meine Bewegung spielt nur am Rande eine Rolle. Dieses Gefühl habe ich erstmals und kann daher viel mehr sehen.

Am nächsten Tag geht es im Dunkeln los, die bis Castrojertz anhält. Ich erlebe ein tolles Ende der Nacht und einen schönen Sonnenaufgang. Bei einigen der eindrucksvollsten Gegenden der Meseta komme ich bei schönstem Wetter vorbei.

Allerdings ist es noch recht kalt, wird sich aber bis Mittag auf mehrere Plus-Grade erhöhen. Die ersten schönen Meseta Bilder gelingen mir bei schönstem Wetter, es ist wieder Wolkenlos.

Diesmal nehme ich mir einen langen Tag vor. Diese langen, flachen Geraden überspringen viele und nehmen lieber den Bus. Damit versäumen sie einiges. Für mich hingegen ist es einer der schönsten Abschnitte am Camino Frances und besonders, sie zu Fuß zurückzulegen. Dabei achte ich sehr darauf, wohin sich meine Gedanken bewegen.

Los geht es um 7h Morgens und gegen 18 Uhr Abend möchte ich in Carrion de los Condes sein. Das gibt einem viel Zeit, mit sich ins Reine zu kommen, Gehen reinigt den Geist, wenn man es zulässt.

Fromista erreiche ich nach 34 km, entschließe mich aber zum Weitergehen, hier bleibe ich nicht. Es fühlt sich alles so leicht wie noch nie an. Der Rucksack, das Gehen, alles geht leicht von der Hand. Meine Behinderungen sind noch da, aber alles fühlt sich irgendwie unwirklich an. Seit dem therapeutischen Tanzen im September im letzten Jahr veränderte sich die Wahrnehmung in eine positive Richtung. Natürlich gibt es auch kleine Rückschläge, aber immer zeigt die Tendenz über einen längeren Zeitraum nach Richtung oben. Manchmal kommen mir die Tränen vor Freude, so viel erreicht zu haben.

Da ich die Halbseitenlähmung noch immer spüre, ist es mir wichtig darauf zu achten, den rechten Fuß entsprechend zu belasten und kein Vermeidungsverhalten einreißen zu lassen. Das passiert oft und deswegen muss ich sehr bewusst auftreten und vor allem, einen guten Abdruck geben.

Ich bin froh darüber, das Schreiben einige Zeit sein zu lassen und mich mehr auf das Leben zu konzentrieren. Im Hier und Jetzt lebt es sich am besten.

In Carrion de los Condes komme ich erst spät an, so gegen 19 Uhr, bei Sonnenuntergang. Die dortige Nonne, beim Check-in im Kloster, möchte gar nicht glauben, dass ich 52 Kilometer hinter mir habe. Wahrscheinlich wird auch der Aussteller der Compostela in Santiago nachfragen, ob ich mit dem Bus gefahren oder wirklich gegangen bin.

Nach Carrion kommt ein berüchtigter Abschnitt, der im Winter ein bisschen von seinem Schrecken verliert. Auf 18 km ist rein gar nichts, außer einer Geraden und keine Wasserstellen. Im Sommer braucht man da drei bis fünf Liter Wasser, denn Temperaturen von 40 Grad sind keine Seltenheit. Im Februar hat es beim Weggehen allerdings –3 Grad, was zwar kalt ist, es aber erträglicher als im Sommer macht.

18 km Zeit zum Nachdenken oder aber, auch nichts denken. Ich genieße das Nichtdenken und die Kilometer fliegen nur so dahin. 2018 bekam ich meine wirre Gedankenwelt hier in den Griff, einfach durch langes Nichtdenken. In meinem Gehirn schwirrten damals viele Fragen umher, allerdings nur die Fragen. Weiterdenken war nicht möglich, die Folgen des Hirnabszesses ließen es nicht zu.

Im letzten Jahr passierte mir in Burgos eine posttraumatische Belastungsstörung, die ich durch intensives Gehen auf der Meseta einigermaßen in den Griff bekam. Diesmal kam durch das Schreiben viel hoch, aber ich reagierte rechtzeitig, dass es mich nicht übermannt. Eine große Hilfe ist es dann, im Hier und Jetzt zu sein und im Moment zu leben.

Denn es gibt auch heute noch praktisch kein Weiterdenken von Situationen, vor allem Vergangenen. Dann verfalle ich in eine endlose Schleife aus Fragen, aus der es kein Entrinnen gibt. Der Körper funktioniert nicht mehr, alle Systeme sind blockiert und ich kann kaum gehen. Deshalb ist die Arbeit an Traumas so wichtig, die ich zu einem großen Teil beim therapeutischen Tanzen bearbeite.

Diesmal nutze ich die Konzentration des Gehens. Ich fühle mich frei wie ein Vogel, der durch die Welt schwirrt und lasse mich von meinen Defiziten nicht beherrschen. Ein tolles und unglaubliches Gefühl, dass ich erstmals habe.

Nach diesen ersten 18 Kilometern durch die Kälte erscheint das Dorf Calzadilla de Cueva wie eine Oase, inmitten der Sahara. Im Winter ist man froh, endlich einen heißen Kaffee zu bekommen und eine erste Rast einlegen zu können. Zum Hinsetzen unterwegs ist es zu kalt und zu windig.

Noch ist der Tag aber nicht zu Ende. Immer weiter geht es, durchs flache Gelände. Eigentlich ist Sahagun mein Ziel, aber wie es der Teufel so will, haben alle Herbergen an diesem Wochenende zu und Zettel an den Toren verweisen auf das nächste Dorf. Am Vortag habe ich noch eine Pilgerin in Carrion getroffen, die mit dem Rad auf dem Rückweg nach Burgos war und die mir versicherte, dass Sahagun offen hat. Deswegen habe ich mich auch nicht weiter informiert.

Es hilft alles nichts, ich muss weiter. Zwar habe ich einen guten Schlafsack, eine aufblasbare Matte und den Poncho als Biwaksack, aber bei Minusgraden im Freien zu Campieren, möchte ich doch vermeiden. Also Zähne zusammenbeißen und weitere 12 Kilometer drauflegen. Nach 19 Uhr komme ich bei der Herberge an, wo ich vorsichtshalber vorher noch anrufe. Weitere 8 km bis zur nächsten offenen Herberge wollte ich mir nicht zumuten. Da hätte ich dann doch campiert.

Da ich schon so im Gehen drinnen bin, gehe ich am nächsten Tag die 47 km bis nach Leon. In der mir bekannten Albergue de la Benedictinas quartiere ich mich ein. Ich freue mich den mir schon bekannten Hostaliero Lukas zu sehen, der immer im Winter hier die Stellung hält. Ich übergebe ihm meine gesamte Wäsche zum Waschen und sitze in der Regenhose und im Anorak beim Essen. Nach einer Stunde bekomme ich die Wäsche gewaschen und getrocknet zurück und ich rieche wieder gut.

Danach gehe ich durch Leon, esse und trinke heiße Schokolade mit Churros und schlendere herum. Dann lege ich mich hin und raste mich aus, denn morgen möchte ich unter Umständen in einem Tag nach Astorga gehen, denn ich habe etwas vor.

An Astorga habe ich viele Erinnerungen. 2018 habe ich hier meinen Weg im Juli beendet und nach dem Reha-Aufenthalt im September wieder fortgeführt. Erinnerungen an 2018 habe ich öfter, besonders viele aber in den folgenden Tagen. Eine davon betrifft den Gaudi-Palast.

Schon viermal habe ich ihn von Außen gesehen, aber noch nie war es mir möglich, ihn von Innen zu besichtigen. Meine Hochsensibilität hinderte mich daran. Bevor ich zur Reise aufgebrochen bin, habe ich mir als Ziel vorgenommen, ihn zu besuchen.

Aber hat sich meine Wahrnehmung schon so gebessert, dass ich ihn mir zutrauen kann? Gesagt, getan, nehme ich mir einen Ruhetag in Astorga und reserviere diesen Tag nur für das Museum. Meine Sinne werden so angestrengt, dass für mehr kein Platz ist. Zu meinem Glück bin ich der einzige Besucher so früh am Morgen und kann mich voll und ganz auf den Besuch einlassen.

Museen kosten noch so viel Kraft, aber diesmal gibt es kein Zurück. Die Bauweise kommt mir allerdings entgegen, mit ihren großen Sälen und geschwungenen Formen. Es ist ein Bischofssitz, der allerdings nie benutzt wurde. Zahlreiche Ausstellungsstücke kirchlicher Natur und die Bauweise des Gebäudes werden erklärt.

Ich versuche soviel aufzunehmen, wie möglich und lasse es dann sein. Stolz, mein erstes Museum seit langem besucht zu haben, lasse ich den Tag im Café ausklingen. Danach geht’s wieder in die Herberge, wo ich mich hinlege und versuche zu erholen. Die Meseta habe ich jetzt hinter mir und ab morgen geht es in die Berge.

Ja, morgen geht es ja in die Berge. Optisch reicht der Schnee weit herunter, das hieße auch, dass oben mehr Schnee liegt. Das Gehen im Schnee ist immer wieder eine Herausforderung, denn ich spüre ja nicht, wie stark ich auftrete. Auf hartem Untergrund funktioniert es schon, aber im Schnee oder weichem Schlamm tue ich mich schwer.

Dazu aber mehr im nächsten Bericht.

Nach meinem Ruhetag in Pamplona geht es früh morgens los, in Richtung Burgos. Ich habe keine Eile, denn die erste Etappe sind nur 25 Kilometer, bis nach Puenta de la Reina. Ich bin bestens erholt, nach dem Camino Baztan.

Denn Sonnenaufgang am Alto de Pleia versäume ich zwar wieder, aber auf dem Weg dorthin geht die Sonne auf und die Lichtstimmung ist genau so toll, wie die Jahre zuvor.

Zum ersten Mal achte ich nicht mehr so auf die Bewegung und die Behinderung. Ich lasse mehr das Leben auf mich einfließen und das Erleben bekommt einen neuen Stellenwert. Bisher war ich so mit meiner Bewegung beschäftigt, dass das Leben nebenher stattfinden musste.

Seit dem therapeutischen Tanzen im letzten Jahr, konnte ich einen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Meine Wahrnehmung hat sich stark verbessert, so erlebe ich das, was ich sehe, auf intensivere Art.

Der Plaio del Alto ist immer wieder aufs Neue ein Erlebnis, die Aussicht und Lichtstimmung sind toll. Beim Aufstieg habe ich einen Spanier kennengelernt, den ich die nächsten Tage immer wieder treffen werde und mit dem ich mich gut unterhalten kann. Diese einzelnen Begegnungen sind für mich sehr wertvoll, denn sie helfen mir weiter, sozialen Kontakt zu halten.

Allerdings, mehr als drei Leute um mich herum stressen mich. Aber dadurch lerne ich immer öfter soziale Kompetenz und komme Schritt für Schritt weiter.

Am Übergang des Alto del Plaia schaue ich weit ins Land hinein, wo ich die nächsten Tage gehen werde. Solche Fernblicke tun der Seele gut, drum ist es so wichtig nach draußen zu gehen und ins Land zu schauen. Nach dem Alto del Pleia geht es wieder den berüchtigten Schotterweg runter. Ich muss diesmal nicht so sehr aufpassen, nicht umzuknicken, sondern um nicht zu emotional zu werden.

2018 habe ich hier noch bei jedem Schritt vor Schmerzen geschrien, da meine Knöchel noch so schwach waren und ich immer wieder umknickte. So sehr ich wieder leben möchte, so sehr sind diese Momente genauso präsent, wo nicht alles glatt ging oder schwer und unerträglich war. Schritt für Schritt wurden Sie erträglicher, dafür brauchte ich allerdings Millionen und Aber Millionen Schritte, bis es soweit war.

Zu groß sind die Eindrücke gewesen, denen ich ausgesetzt war. Heuer ist es erstmals, daß ich es besser zu-, einordnen und verstehen kann. Der Playo del Alto war damals 2018 ein Hindernis, welches mir ordentlich Respekt einflösste, besonders der Abstieg.

Diesmal gehe ich, zumindest am Anfang, nicht so weit und lege keine so großen Distanzen zurück, wie in den letzten Jahren. Eher langsam und verträumt gehe ich am Weg und lasse mich voll darauf ein, was die wunderschöne Landschaft bietet. Das Weinbau Gebiet Rioja, mit seiner Landschaft um Logrono, genieße ich und lasse mich immer wieder nieder, um einen Kaffee zu trinken. Wein trinke ich noch immer selten, obwohl mich die Weinhänge und der Weinanbau fasziniert.

Wenn es passt und ich finde ein geöffnetes Cafe, schreibe ich an meinem Buch weiter. Die Schreib-App am Handy und eine faltbare Tastatur muss allerdings reichen, mehr ist aus Gewichtsgründen nicht möglich. Bisher gelingt mir das Schreiben recht gut, besser als erwartet.

In Logrono bleibe ich diesmal nicht, durchquere es nur, um nach Najera zu gelangen. Es sind nur wenige Pilger unterwegs und an diesem Tag sehe ich keinen einzigen unterwegs auf dem Weg.

Es wird hier recht spät hell, viel später, als ich von zu Hause gewohnt bin. So breche ich fast immer als einer der ersten von der Herberge auf, noch im Dunklen. Während die anderen Pilger noch beim Frühstück sitzen, erlebe ich das Erwachen des Tages draußen in der Natur.

Ein Morgen ist schöner als der andere und niemals gleich. Es ist zwar kalt, aber die Natur entschädigt für so vieles. Es ist meine liebste Zeit am Camino, wenn die Sonne beginnt, sich zu erheben. Das bringt mich immer wieder zur Zeit im Krankenhaus. Monatelang konnte ich nur den Kopf zur Seite zum Fenster neigen und den Beginn des Tages erleben, ohne nach draußen gehen zu können. Daher erlebe ich es jetzt so intensiv, wie kaum was anderes.

Jeder Morgen ist ein neuer Anfang und erinnert mich, den Tag voll auszukosten, egal was ist. Auch in dunkelsten Momenten sehe ich etwas positives und halte daran fest. Denn nicht jeder Tag beginnt mit Sonnenschein, sondern manchmal bewölkt oder mit Regen, sinnbildlich für das Leben. Allerdings schreite ich gerade dann fröhlich vor mich hinsummend oder manchmal auch laut singend, dahin. Dann scheint die Sonne eben in mir drinnen, denn ich darf gerade wieder einen neuen Tag erleben, unabhängig davon, wie das Wetter ist oder die Lage um mich herum.

Bei Sonnenaufgang unterwegs zu sein, zählt für mich mit zu den schönsten Erlebnissen am Camino. Oft bin ich verwundert zu hören, dass mancher noch kaum einen zu sehen bekam, weil er so spät aufsteht. Ja, auch das gibt es am Camino, jedem wie es gefällt.

Jeder erlebt das, was er braucht, nicht was er sich wünscht, sagt ein Camino Spruch.

Im Winter haben viele Bars geschlossen und Dörfer präsentieren sich als Geisterstädte. Oft sind es viele Kilometer bis zur nächsten Gelegenheit, ein Frühstück zu bekommen. Dann heißt es, sich auf einer Bank bequem zu machen und trotz der Kälte, etwas zu sich zu nehmen.

Oft ziehe ich es allerdings vor, im Gehen zu essen. Schon in der Früh richte ich mir alles griffbereit her und brauche so nur in die Taschen um mich herum zu greifen, um Brot, Käse oder Wurst zu erreichen. Einzig der Kaffee, mein Lebenselexier am Camino, geht mir dann ein bißchen ab. Aber das nächste Dorf kommt bestimmt und wird dann eben nachgeholt.

Bei Belorado erwischt mich ein wenig der Regen. Der Poncho ist ebenfalls in Griffweite und schnell übergezogen. Es ist oft ein rauf und runter, je nach Wetter, denn oft sind es nur kurze Schauer, in Abständen. Mein Pilgerfreund Pau aus Spanien, schilderte das Anlegen des Poncho auf eine lustigen Art, dass der gesamte Pilger-Tisch in Tränen vor Lachen ausbrach.

"Ich blieb unter einer neugebauten Brücke stehen, um mir den Poncho anzulegen. Aber irgendwie schaffte ich es nicht, ihn über den Rucksack zu bekommen und ihn herunterzuziehen. Schlussendlich hängte ich mir den Rucksack auf die Arme, der Poncho über mir und vorsichtig versuchte ich den Rucksack hochzuziehen, aber ich verhedderte mich nur noch mehr in Rucksack, Poncho und mir selbst. Nach zehn Minuten Kampf gab ich erschöpft von den vielen Versuchen auf und ergab mich meinem Schicksal.

Erst da bemerkte ich eine Hebebühne, die auf der Brücke über mir stand. Zwei Bauarbeiter beobachteten meinen verzweifelten Versuch, den Poncho anzulegen. In Zeitlupentempo fuhr die elektrische Hebebühne mit einem Arbeiter zu mir herunter. Keine Regung in seinem Gesicht war während der gesamten Fahrt zu sehen, die rund zwei Minuten dauerte. Bei mir angelangt, der ich noch immer erschöpft am gleichen Punkt stand, stieg er aus, zog mit einem kurzem Griff meinen Poncho über den Rucksack, sagte nur "Itś ok!", stieg wieder ein und fuhr im Zeitlupentempo nach oben. Es war eine Slapstick Nummer vom Feinsten. Ich sah im nach, bedankte mich, bis er nach oben wieder entschwand und ging baff weiter."

Pilger Pau

Ja, solche Erlebnisse hält der Camino bereit für einen und macht selbst das Anlegen eines Poncho zum Erlebnis.

Da ich am nächsten Tag vorhatte, in einem Rutsch nach Burgos zu gelangen, suchte ich nach einer offenen Herberge, ein Stück nach nach Belorado. Die Handy Apps sind zwar gut, zeigen aber nicht immer verlässlich an, ob eine Herberge offen hat oder nicht. Da ich mich noch immer mit dem Telefonieren schwer tue, gehe ich meist auf Vertrauen los und es hat mich noch nie getäuscht. Bisher habe ich immer etwas gefunden.

Da ich in Espinoza schon im Februar 2020 genächtigt habe, wollte ich auch diesmal mein Glück versuchen. Beim Herumspielen am Handy, entdecke ich eine Herberge, gedanklich darauf vorbereitet, dieselbe wie damals zu haben. Es gab die Möglichkeit über WhatsApp zu reservieren und so schicke ich auf gut Glück eine Nachricht ab. Und wirklich, es kommz eine Antwort, dass ein Bett zur Verfügung steht.

In Espinoza angelangt, ist es aber nicht die mir bekannte, sondern eine neue, gleich daneben. Sie wird von Sabine und Ulrich aus Deutschland geführt, die mir einen herzlichen Empfang bereiten. Das Haus ist auf eine angenehme Weise eingerichtet und als Pilger fühle ich mich sofort wohl. Die beiden hatten schon eine andere Herberge geführt und wieder einmal, an diesem Ort, eine behagliche Unterkunft geschaffen. Für mich ist es ideal zum Schreiben und später kommt noch Pau dazu und die zwei Koreanerinnen Sunny und Maria.

Schon beim Weggehen im Finsteren liegt Schnee, dabei wartet die lange Querung eines Gebirgszuges nach Villafranka noch auf mich. Im ersten Morgenlicht erreiche ich den Fuß des Berges. Eine tolle Winterstimmung auf den ersten Metern bergauf, lässt mich den Anstieg beginnen. Die folgenden zwölf Kilometer durch den Wald, lege ich durch Schnee zurück.

Normalerweise tänzle ich hier zwischen tiefen Schlammlöchern, diesmal ist aber alles gefroren. Ich bin früh genug dran, dass die morgendliche Kälte alles gefrieren lässt. Da heute ein sonniger Tag wird, werden es die nachfolgenden mit tiefem Boden und Schneematsch zu tun bekommen.

Zu Mittag bin ich in Atapuerca, einem Fundort der Neandertaler. Am Crux de Atapuerca, einer Hügelüberquerung, verweilte ich fast eine halbe Stunde am Kreuz. Tiefe Emotionen begleiten mich, denn wieder einmal wird mir mein Weg von 2018 bewusst und damit auch die Folgen der Krankheit.

Jeder Schritt war damals wie beim Höhenbergsteigen und erschöpft erreichte ich damals das Kreuz auf der Höhe. Damals legte ich meinen ersten Stein hier nieder und kroch mehr, als ich ging. Ich wusste noch nicht, wo mein Leben hinführen wird und wieweit ich ein "normales" Leben führen würde können. Diese paar Höhenmeter, waren damals wie der Everest für mich. Trotz Muskelschwäche und neurologischer Probleme gehe ich diesmal ohne Schmerzen und viel sicherer.

Trotz der Schmerzen, der Gefühllosigkeit in den Füßen und allen anderen Handicaps, war ich damals so glücklich, wie schon lange nicht mehr. Ich war überzeugt, alles schaffen zu können, auch wenn es noch lange dauern würde. Mit den Folgen des Hirntumors hatte ich Anfangs keine guten Aussichten, die erst mit der Fahrt zu meinem ersten Camino Frances 2018 eine unglaubliche Wendung nahm.

Auf dem Weg nach Burgos war ich nur glücklich. Das Gehen ging leicht und ich war voller Freude darüber. Ich "tanzte" auf dem Weg dahin, dass es eine Freude war. Ich bin wie in einem neuen Leben angelangt. Natürlich muss ich noch aufpassen, denn solche Zustände halte nicht ewig an und es kann schnell anders werden. Aber wichtig ist das Jetzt und diesen Zustand so gut wie möglich zu erleben.

Da ich merkte, dass das viele Schreiben manch alte Sachen hochbringt, vor allem aus dem Krankenhaus, verlegte ich mich mehr aufs Gehen, was ich die nächsten Tage beibehalte.

Schon im letzten Jahr hatte ich hier meine Erfahrungen mit dem Aufkommen von alten Traumas. Diese konnte ich damals am besten mit dem Gehen begegnen, wie auch diesmal, denn es hält mich ganz im Hier und Jetzt.

Ja nicht wieder in Gedankenspiralen geraten, die ich nicht weiter denken kann, wie im Vorjahr. In der Freude und im Glücklichsein bleiben, ist die beste Therapie und das bringt mir das Gehen. Noch schützt mich mein Gehirn, mich intensiver mit diesen Themen befassen zu können. Es ist kein Verdrängen, nur ein Vertrauen darauf, dass alles zur rechten Zeit passiert. Wenn es sein soll, wird es passieren und ich kann es aufarbeiten und verstehen. Bis dahin heisst es, sich in Geduld zu üben und alles so nehmen wie es ist.

Weiter geht es links neben dem Flughafen, in Richtung Burgos. Es ist eine Alternativroute, die viele nicht kennen. Statt entlang einer Straße mit viel Verkehr, wandere ich entlang einem Fluss, gesäumt von einem Park und Bäumen.

Der Weg bringt mich bis kurz vor die Kathedrale in Burgos. Trotz der 50 Kilometer, tun mir die Füße nicht weh. Es ist kaum beschreibbar, in welcher Gefühlslage ich mich befinde. Ich bekomme ein Bett in der Herberge, gehe duschen und danach meine Vorräte aufstocken.

Wieder zurück, esse ich nur eine Tütensuppe, denn ich bin dank der vielen kleinen Happen unterwegs, nicht hungrig.

Die folgenden Tage auf der Meseta, werde ich mich mehr aufs Gehen konzentrieren und weniger aufs Schreiben. Die Gefahr, dass die Traumata überhand nehmen, möchte ich nicht eingehen. Ich folge seit dem Hirnabszess immer meiner Intuition und es hat mich noch nie getäuscht. Darauf kann ich vertrauen.

Ein großer Dank gebührt meiner Therapeutin Hanna Treu vom therapeutischen Tanzen, wo ich die meisten meiner Grundlagen fürs Leben lerne. Am Camino habe ich die Möglichkeit diese auch außerhalb dieses geschützten Rahmen anzuwenden und genauso zu dosieren, wie es mir gut tut.

Mein Winter Camino 2020 war schon toll, wird aber von 2023 geschlagen. Was sich seither, trotz Pandemie, in der Wahrnehmung getan hat, ist unglaublich. Dieser Camino ist eine Bestätigung für meinen Weg, wobei das therapeutische Tanzen einen großen Anteil hat.

Wen ich heute daran denke, dass mir eine Ärztin 2017 erklärte, dass sich nicht mehr viel verbessern werde, denn die meisten Fortschritte sind im ersten Jahr danach möglich. Damals konnte ich am Tag gesamt 300 Meter weit, mit vielen Pausen, gehen und war ein Pflegefall.

Es hat vielleicht lange gedauert, viele Jahre und viel Training, aber mit der Tanztherapie hat sich seit 2019 ein völlig neues Kapitel aufgetan und mir zu einem neuen Leben verholfen.

All mein Gelerntes werde ich auf der Meseta umsetzen und meinem Gefühl vertrauen, was mir gut tut, aber davon dann im nächsten Bericht.

Am Camino Frances geht es dir umso besser, als du den Augenblick wahrnehmen kannst. Das erfahre ich immer wieder aufs neue.

Im Augenblick zu sein, bedeutet auch mit nicht so angenehmen Situationen klarzukommen, wie manchmal dem Wetter oder Schmerzen. Es ist nämlich alles kein Dauerzustand und gehört ebenso zum Leben.

Manch einer lenkt sich damit am Weg ab, dass er unentwegt Begleitung braucht oder sucht. Er entgeht damit der Konfrontation mit sich selbst, der er aber nicht entkommen kann. Spätestens auf der Meseta mit ihren endlosen, langen und flachen Geraden, kommt er mit sich selbst in Berührung. Da ich nach dem Hirnabszess noch immer sehr viel Ruhe benötige, gehe ich meist alleine. Gespräche kosten mir Energie und Aufmerksamkeit, die ich fürs Gehen brauche.

Heute gings zum Beispiel von Logrono nach Najera, rund 30 Kilometer. Eine einzige Pilgerin habe ich gesehen und kurz mit ihr gesprochen, sonst hatte ich niemanden gesehen.

Zuhause war mein Ziel, meine Gedanken zu leeren, Platz schaffen für neue. Das funktioniert so weit recht gut. Ich kann abschalten, wenn ich es brauche und diese Zeit ist eine Menge, die ich brauche.

Ich genieße es, im Augenblick zu sein. Dann nehme ich die Umwelt besonders gut wahr, besonders die Kleinigkeiten am Weg. Es fängt gerade alles zum Blühen an und die Farben sind besonders schön.

Diese Kleinigkeiten können eine Blüte, ein Käfer oder eine Pflanze sein, die mir ins Auge fällt. Dadurch bleibe ich ganz im Hier und Jetzt verankert. Außerdem spüre ich mich selbst besser und welche Emotionen und Gefühle meinen Körper durchströmen. Ich versuche sie zu benennen und lerne dadurch, mich besser zu verstehen.

Welche Gedanken helfen mir und verbessern mein Befinden, dass gehört zu meinen Aufgaben. Natürlich gehört auch dazu, alles störende zu erkennen und wie ich es wieder gehen lassen kann. Das versuche ich immer weiter zu perfektionieren. Im besten Fall kommen gar keine schlechten Gedanken auf.

Das Wetter kann mich zum Beispiel nicht mehr aus der Ruhe bringen, egal wie schlecht oder gut es ist.

Es waren Tage, wo ich zwischendurch die letzte Zeit aufzuarbeiten versuchte. Anfangs noch mit Problemen beim Gehen behaftet, änderte es sich täglich zum Besseren.

Pamplona zu durchqueren ist immer wieder etwas Besonderes. Es ist die erste große Stadt nach den Pyrenäen. Man kommt recht schnell hinaus auf das Land und dann in Richtung dem ersten Pass, dem Alto de Plano.

Oben auf dem Bergpass steht eines der Wahrzeichen des Camino, Pilger Figuren aus Metall. Die Überquerung ist immer ein grosses Highlight. Beim ersten Mal 2018 war es eine große Herausforderung, besonders der Abstieg danach, über den steilen steinigen Weg.

Die Brücke in Puenta la Reina ist sehr eindrucksvoll und man kann sich gut in alte Zeiten versetzen. Das folgende auf und ab genieße ich, besonders die Städte, die auf einen Hügel gebaut sind.

In Logrono übernachtete ich wieder im Santiago El Real, einem Hostel auf Spendenbasis, angrenzend an eine Kirche. Mit hier verbinden mich schöne Erinnerungen an vor zwei Jahren.

Diesmal übernachten ich auch in Städten. Ich hoffe darauf, auch in Bezug auf Städte, meine Wahrnehmung verbessern zu können.

Das automatische Gehen gehört nach wie vor forciert. Im Moment muss ich zu oft an den Bewegungsablauf denken, besonders auf Schotter und schlechtem Weg. In mir drinnen ist Chaos, denn 5 Jahre Training haben scheinbar nichts geholfen und die eine Woche wegen der Nierensteine lässt mich quasi von vorne beginnen. Trotzdem darf ich mich freuen, denn hätte ich in den letzten Jahren nicht so viel geübt, wer weiß wo ich mich sonst befinden würde.

Das automatische Gehen konnte ich schon verbessern. Die vielen Wiederholungen machen es möglich. Trotzdem fühle ich mich erstmals nicht nur in der Rehabilitation, sondern auch dem Leben näher.

Aktuell geht es weiter in der Region La Riocha, dem Weinbau Gebiet. Was ich dort erlebe, dann das nächste Mal.

In letzter Zeit ist es etwas ruhiger geworden auf meinem Blog. Die Traumaverarbeitung ist seit Corona ins Stocken gekommen und ich habe mich auf die körperliche Rehabilitation konzentriert. Mein "Leben lernen" hat auch mit der Traumaverarbeitung zu tun. Es sind noch zu viele Dinge, die ich vermeide oder aufzuarbeiten habe.

Corona hat viel verändert, was auch seine Auswirkungen auf das Schreiben hatte. Gerade die Konzentration hat im letzten Jahr gelitten. Schreiben, Bücher lesen oder etwas gestalten wollen, ist im Moment kaum möglich.

Es hat keinen Sinn, es herbeizwingen zu wollen. Daher versuche ich mich in der Bewegung auszudrücken, dabei hilft mir das therapeutische Tanzen und lange Einheiten beim Gehen.

Laut Wikipedia und in der Psychologie wird Trauma eine seelische Verletzung genannt. Sie wird meist durch eine körperliche Verwundung hervorgerufen, aber auch durch eine psychische Erschütterung, ein sogenanntes Psychotrauma.

Meine Traumatisierung zeigt sich auf verschiedene Arten. Schon kleinere Stimulationen können zu heftigen Empfinden führen, die Wut, Angst, Furcht oder Panik auslösen. Das hat wiederum zur Folge, dass ich leicht überreagiere, mich verschließe oder in Starre verfalle. Diese Momente heißt es zu erkennen und richtig darauf zu reagieren.

Zumindest habe ich gelernt, nicht auf alles sofort zu reagieren, deshalb erscheine ich oft eher teilnahmslos. Stück für Stück taste ich mich vorwärts, um einen normalen Umgang zu lernen. Mein Alltag steht noch immer unter den Folgen verschiedener Traumas.

Alle an das Trauma erinnernde Situationen, lösen noch immer körperliche Erregung oder Fluchtbereitschaft aus. Es ist nach wie vor nicht leicht, daher auch das gesteigerte Bedürfnis, wieder mehr Vertrauen im mich zu finden. Das kann ich nur langsam steigern und braucht seine Zeit. Corona hat eben viel verändert, vor allem im sozialen Umgang. Seit einem Jahr war ich praktisch nicht mehr in der Stadt, Social Distancing bleibt mir bis heute erhalten und lässt mich in die körperliche Rehabilitation flüchten.

Das Gehen, vor allem das Pilgern, hat mir bis Corona am meisten geholfen, besonders in der Traumaverarbeitung. Ich konnte mich dosiert an Situationen gewöhnen, die mich wieder an soziale Kontakte gewöhnen ließen. Von einem Tag auf den anderen war es durch Corona anders. Die Traumatherapie wurde abgesagt.

Die Folgen treten nach traumatischen Erlebnissen auf. Von einem Tag auf den anderen aus dem Leben gerissen, verbrachte ich fünf Monate im Krankenhaus. Ich war nicht fähig, über das Vorgefallene nachzudenken. Es hinterließ jedoch Spuren, die ich erst nach zwei Jahren aufzuarbeiten beginnen konnte.

Ein Jahr nach dem Krankenhaus begann ich den Blog zu schreiben, der einer Verarbeitung des Geschehen dient. Schreiben als Therapie, hilft mir sehr. Seit damals berichte ich darüber, was ich in meinem Therapie-Leben mache.

Schreiben wurde zu einer Therapie, die mich nach wie vor begleitet. Das Buch-Schreiben ist vorläufig in den Hintergrund getreten, besonders seit Corona. Diese Ausnahmesituation veränderte alles, wo für mehr als die körperliche Rehabilitation nichts übrig blieb. Mein Gehirn ist nach wie vor die größte Herausforderung, denn "Leben lernen" ist eigentlich nichts anderes, als das Arbeiten an diesen posttraumatischen Belastungsstörungen.

Gerade das Pilgern war die beste Therapie dafür. Jeder Camino war eine Steigerung des letzten, körperlich wie geistig. Auch für die Bewältigung der Traumen war es hilfreich. Am Camino gilt die Regel, du bekommst, was du brauchst, nicht was du willst. Beim ersten Camino habe ich mich noch relativ fern von allen Menschen gehalten und mich immer zurückgezogen. Ich war zu schnell körperlich und emotional erschöpft. Diese ständige somatische Stressreaktion bewirkt jedoch, dass ich meinen Körperempfindungen nicht vertrauen konnte. Ich hatte zu lernen, wieder angemessen zu handeln und meine Emotionen entsprechend einzusetzen.

Mit Gefühlen und Emotionen tue ich mich noch heute schwer. In den meisten Momenten gibt es noch immer nur Null oder 100%. Daher muss ich mir lange Zeit lassen, wenn Emotionen im Spiel sind. Kleinste Stimulationen lassen mich überreagieren oder in den Fluchtmodus wechseln. Man nennt es auch den Verlust der Affektregulierung. Man wird Über-Wachsam, Schreckhaft und Ruhelos. Ich fühle mich nicht nur, ich bin wie ein kleines Kind, das noch viel zum Lernen hat.

Die Auswirkungen sind auch körperlich zu spüren. Anfangs hatte ich einen extrem hohen Ruhepuls von 75 bis 80 Schlägen. Ich war ständig in einem innerlichen Fluchtmodus, was ja kein Wunder war. Ich wurde im Krankenhaus alle paar Stunden, auch in der Nacht, zum Wechseln der Antibiotika-Infusionen, aufgeweckt. Das geschah fünf Monate lang, jeden Tag. Ich konnte nie länger als drei, vier Stunden durchschlafen.

Ich brauchte über drei Jahre, um meinen Puls zu beruhigen. Nach dem zweiten Camino fiel er, fast drei Jahre nach dem Hirnabszess, auf ein relatives Normalmaß von 55 bis 60 Schläge. Seither verbessert er sich immer mehr. Aktuell liege ich in Ruhephasen um 50 bis 55. Als Vergleich dazu hatte ich als Radrennfahrer etwa 35 Schläge in der Minute. Später, als ich mit dem Rennfahren aufhörte, waren es rund 45 Schläge.

Die unzähligen Pilgerkilometer bisher, waren ein hervorragendes Ausdauertraining und beruhigten meinen Körper. Gelassenheit nahm immer mehr von mir Besitz und ich kann seither dem Alltag besser begegnen.

Ein Trauma äußert sich vor allem in der Vermeidung von Situationen und von Orten. Das Pilgern half mir, mich im Alltag langsam wieder besser zurechtzufinden. Dabei habe ich immer die Wahl, etwas zu vermeiden oder mich dem zu stellen. Ich war jetzt mehrere Jahre nicht mehr im Krankenhaus und habe eine Scheu, hinzugehen. Ich wurde dort wirklich gut behandelt, vor allem von den Krankenschwestern und Therapeutinnen.

Trotzdem ist es mit zu vielen Erinnerungen verbunden, die ich nicht erwecken möchte. Das Gleiche ist mit vielen Orten in Graz, wo ich viele Erinnerungen an die Zeit mit meiner Familie habe. Die Trennung hat Traumen verursacht, denen ich mich noch nicht stellen kann. Diese zusammen mit den Folgen des Hirnabszess, lassen mich nur in kleinen Schritten vorwärtskommen.

Gerade der letzte Camino zeigte mir viel auf. Jedes Jahr stand ich vor der Kathedrale in Santiago, aber die Angst in den Innenraum zu gehen, war zu groß. Vier Jahre nach dem Hirnabszess war es so weit. Erstmals traute ich mich in Begleitung von meinem Pilgerfreund Pedro hinein. Wenn ich das heute schreibe, kommen mir die Tränen. Es war ein emotionaler Erfolg, auf den ich lange hingearbeitet habe. Dem war aber noch nicht genug, denn einen Tag später besuchte ich mit einer Pilgerfreundin das Pilgermuseum in Santiago. Ich konnte damit wichtige Dämonen besiegen und mich ihnen stellen.

Die zahlreichen Exponate zu besichtigen, brachte mich zwar ans Limit, aber es waren wichtige Schritte für die Zukunft. Das Pilgern, das viele Training und Üben und die viele Arbeit an mir, zeigte endlich seine Wirkung. Ich konnte die Vermeidung erstmals erfolgreich Besiegen, nach fast vier Jahren, auf meinem dritten großen Camino.

Wieder zu Hause, wollte ich meinem Üben und Training eine neue Richtung geben und intensiver an der Traumaverarbeitung weitermachen. Corona aber hatte etwas anderes vor. Ich entschied mich, dem Körper Vorrang zu geben und konzentrierte mich auf die Verbesserung der körperlichen Defizite.

Es kam eine beschädigte Propriozeption heraus, wegen der ich unter anderem die Schwierigkeiten in der Bewegung bisher habe. Es war sinnvoll daran zu arbeiten, denn Corona veränderte alles, besonders die Traumaverarbeitung. Termine für Therapien wurden abgesagt, aber nach einiger Zeit begann das therapeutische Tanzen wieder. Nur mit wenigen Lockdown Ausnahmen, ist es meine wöchentliche Therapie.

Nicht nur für die Propriozeption (Wahrnehmung), sondern es ist auch eine gute Unterstützung, um an den Traumen zu arbeiten. Meine schon so lange dauernde Übererregung, störte die Fähigkeit mich zu konzentrieren und aus Erfahrungen lernen zu können. Diese bekam ich, durch das Pilgern, immer besser in den Griff. Allerdings war Pilgern plötzlich nicht mehr möglich.

Ich benötigte bis ins heurige Jahr, um mich wiederzufinden und dem "Leben lernen" eine neue Richtung geben zu können. Ganz habe ich es immer noch nicht geschafft, aber die Wege werden immer klarer.

Die Herausforderungen in den letzten Jahren waren enorm und sie sind noch lange nicht zu Ende. Denn die größte Frage für mich ist, wie soll ich mich wieder sozialisieren, wenn es nicht erlaubt ist. Das wird eine besondere Herausforderung, für die ich langsam Antwort bekomme. Die wird es in einem der nächsten Blogs geben.

Die Behinderung ist für mich gar nicht so das Thema, denn ich habe sie annehmen können und arbeite daran, sie zu verbessern. Es ist eben nicht mehr alles möglich wie früher und damit komme ich klar. Die Langsamkeit hat mir ein neues Leben gegeben, was aber nicht heißt, es nicht verbessern zu wollen.

Behindert zu sein heißt vor allem, mit der Vergangenheit im Reinen zu sein. Da die Folgen des Hirnabszess mich aber im Hier und Jetzt halten, sind Gedanken an die Vergangenheit noch immer kaum möglich. Daher lasse ich sie, denn ich komme damit ja doch nicht weiter. Akzeptanz und Gelassenheit sind wichtige Eigenschaften geworden.

Wie beim Pilgern auf einem 1000 km langen Weg, gehe ich in allem Schritt für Schritt weiter. Was heute nicht geht, geht vielleicht morgen oder eben später. Eines habe ich über die Jahre gemerkt: Mit Druck geht gar nichts!

Mein Gehirn gibt nach wie vor das Tempo vor und Stress verträgt es überhaupt nicht. Ich nehme es, wie es ist und vermeide stressige Situationen. Wobei ich unterscheiden lerne, zwischen wirklichen Stress und der Vermeidung, wo ein Trauma im Spiel ist.

Ich habe mittlerweile gelernt, mit der Behinderung umzugehen. Es gibt zum Beispiel noch immer Ampeln, wo ich nur unter Anstrengung bei Grün über die Straße komme. So etwas kann mich in Stress versetzen. Seit Corona halte ich mich fast nur mehr in der Natur auf und das tut mir gut.

Es geht nur Schritt für Schritt. Das wichtigste sind Sicherheit und Beruhigung. An hilfreiche Gewohnheiten anknüpfen und ja nicht wieder in eine Dauerbereitschaft fallen. Man erlebt vieles als eine Art Film, das durch Gerüche, Farben oder Gefühle angestoßen werden kann. Für mich als ehemaligen Filmer besonders schwierig, da ich in Filmen denke. Vielleicht auch daher die Vermeidung vor dem Filmen. Zu schnell kommt altes Hoch, denn ich erlebe alles als Film.

Die Auswirkungen von einem Trauma sind nicht steuerbar. Stress und Traumatisierung können Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen zur Folge haben, was ich im Moment an mir bemerke. Ich habe mehrere Bücher seit Monaten zu lesen, kann mich aber nicht darauf konzentrieren. Ein, zwei Seiten, dann lege ich es wieder weg. So und auf noch ganz andere Art äußern sich die Traumen.

Ich war bis Corona auf einem guten Weg, meine traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Seither muss ich meinen Weg erst wieder finden. Das therapeutische Tanzen ist mir dabei eine große Hilfe. Es ist die einzige Therapie, die mir erhalten geblieben ist. Es schafft positive Gegenbilder in mir, hilft zum Stressabbau und fördert meine Kreativität. In erster Linie, hat mich das therapeutische Tanzen über das letzte Jahr gebracht.

Schritt für Schritt komme ich so weiter und mache das Beste für mich daraus. Die Natur und das Gehen sind eine weitere große Hilfe, in diesem aus unzähligen Puzzleteilen bestehenden Leben. Es braucht eine neue Strategie, diese vielen Teile zusammenzusetzen. Wie bei einem Puzzle muss ich meine Strategie erst finden, wie ich die Traumaverarbeitung mit Corona angehen kann.

Propriozeption, was für ein schwieriges Wort! Eigentlich vermeide ich es, denn es kommt eigentlich nie richtig aus meinem Mund. Dabei beschreibt es, womit ich am meisten zu kämpfen habe. Ohne es, wäre keine körperliche Bewegung möglich.

Die Propriozeption ermöglicht dem Hirn, ständig zu erkennen, wo sich jeder Teil des Körpers gerade befindet, aber auch wie er sich bewegt. Es handelt sich um eine Eigenempfindung, also keine Wahrnehmung über Reize von Außen, sondern der Körper ist sich über die Lage der Gliedmaßen rein über innere Sensoren bewusst.

Dieser 6. Sinn wird für jede körperliche Bewegung gebraucht und interagiert mit allen anderen Sinnen. Dadurch ist es möglich, sich neben einer Tätigkeit auch zu unterhalten. Diese Propriozeption funktioniert normalerweise automatisch, bei mir allerdings leider nicht mehr. Ich habe jegliche Automatisation verloren.

Deshalb spreche ich auch nach über vier Jahren noch vom Gehen lernen. Am Anfang musste ich die Gliedmaße sehen, um sie ausführen zu können, wie zum Beispiel die Beine fürs Gehen. Sah ich sie nicht, kam ich ins Stolpern. Es ist wie Schreibmaschine schreiben lernen. Am Anfang muss man jede einzelne Taste sehen, um sie zu drücken. Später braucht man fast nicht mehr hinschauen, es wird automatisiert.

Ein gutes Beispiel ist auch Blindheit oder schlechtes Sehen. Wir können die Augen schließen und verstehen, wie sich diese Menschen verhalten und wie sich dieses Defizit anfühlt. Die Propriozeption ist aber eine innere Empfindung, die kaum zu verstehen ist und nachgestellt werden kann.

Diese Doku auf Arte beschreibt vieles davon, wie es mir geht und brachte mir neue Erkenntnisse.

Durch viel Training kann ich mich wieder einigermaßen bewegen. Auf ebenen Asphalt kann ich mich fast "automatisch" fortbewegen. Aber auch dort können mich Unebenheiten ins Schleudern bringen. Aktuell versuche ich es auch unter schwierigen Bedingungen, mich bergauf zu unterhalten. So schule ich immer und immer wieder meine Automatik.

Ich mache deswegen soviel "Sport", weil ich als ehemaliger Leistungssportler durch mein jahrelanges koordinatives Training die Nerven sehr gut trainiert habe. In Radquerfeldeinrennen habe ich auf technischen Kursen immer gut abgeschnitten, hingegen wenn es um die Kraft ging, fuhr ich hinterher. Auch das Trailrunning hat mir sehr geholfen, jetzt vor allem das immer wieder in Gedanken vorstellbare. Neueste Erkenntnisse messen dem eine große Bedeutung bei, die Propriozeption in Gedanken zu üben.

Übungen auf instabilen Untergründen, wie der Schaumstoffmatte oder auf dem Wackel-Board bilden den Standard. Jeden Tag in der Früh auf das Wackelbrett, ist auch heute noch Pflicht. Reaktionsmechanismen werden dadurch abgespeichert und hoffentlich wieder antrainiert.

Bei Spitzensportlern schaut die Bewegung oft mühelos aus, weil ihre Bewegungsabläufe hocheffizient sind. Das ist auch mein Ziel, was aber oft noch nicht gelingt. Deswegen ist es mir viel Wert gewesen, die Technik des Gehens möglichst gut zu verstehen und zu lernen.

Meine Psychologin auf der Reha erkannte nach einigen Sitzungen, dass ich zwar wie viele andere auch, bei null gestartet bin, mich aber aufgrund meiner Vergangenheit auf einem wesentlich höheren Niveau befand. Meine Zeit im Sport kam mir jetzt zugute.

Wenn es doch nur so einfach wäre, einfach Gehen zu lernen. Dazu gehört weitaus mehr. Viele verschiedenste Bewegungsvarianten gehören dazu und machen mein Training abwechslungsreich. Es geht ja nicht nur um das Gehen, sondern auch das Greifen.

Mein erster Frisbee-Wurf ging genau zwei Meter weit. Ich hatte kein Gefühl für das werfen. Gleich geht es mir mit dem hineinwerfen in einen Mistkübel. Nur durch jahrelanges Training ist es mittlerweile besser geworden.

So gehört dazu:

Nach viereinhalb Jahren kann ich sagen, zum Glück habe ich nicht aufgegeben. Ich habe seit 2016 rund 17.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Nur dadurch war es mir möglich, mich wieder einigermaßen zu bewegen und Vertrauen in mich zurückzugewinnen.

Besonders der aufrechten Haltung widme ich viel Aufmerksamkeit. Es kann Ausdruck von innerer Stärke und Sicherheit sein. Auf meinem ersten Camino hat mich in den ersten Tage kaum wer angesprochen, weil ich mit gesenktem Kopf unterwegs war und die Mit-Pilger dachten, ich wollte meine Ruhe. Dabei habe ich nur meine Füße beobachtet, um Gehen zu können. Meine Aufmerksamkeit war so vertieft in den Bewegungsablauf, dass ich für anderes nichts übrig hatte.

Eine meiner größten Fortschritte machte ich beim therapeutischen Tanzen, wo es ja um die Eigenempfindung geht. Das vergangene Jahr war nicht unbedingt leicht, denn neue Trainingskonzepte mussten her. An Therapien blieb nur das therapeutische Tanzen, daher konzentrierte ich mich in erster Linie darauf.

Besonders die Leichtigkeit steht im Mittelpunkt. Leichter durchs Leben zu gehen, war mein Ziel von Anfang an. Eine gestörte Propriozeption macht sich auch unter anderem darin bemerkbar, dass sich der Körper schwer anfühlt. Die ersten Jahre war alleine das Aufstehen vom Sitzen ein Kraftakt, der mich ans Limit brachte.

Jeder Schritt entgegen der Schwerkraft erfordert Überwindung, so ist es auch beim Tanzen. Langsam wird es besser, dieses Besser werden aber immer in meiner Geschwindigkeit und oft ist damit gemeint, dass ich besser damit klar komme. Hat mein Tagesablauf mit der Zeit als Leistungssportler viel gemein, so gilt das nicht für den Fortschritt. Ich musste neue Maßstäbe anwenden lernen und akzeptieren.

Das Tanzen tat unheimlich gut, mit den Körperwahrnehmungsübungen. Ein wichtiger Teil ist es, die Kontrolle zu verlieren. Mein ganzes Gehen ist aber auf Kontrolle aufgebaut, daher war es besonders bis in den Herbst hinein, nicht leicht zu erkennen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich musste Kontrolle aufgeben, um Leichtigkeit zu finden. Eine Kontrolle, die mir das Gehen bisher ermöglichte.

Auch wenn man es von außen nicht sieht, innerlich ist mein Gehen Roboterhaft und sehr kontrolliert. Mehr Leichtigkeit ist daher ein Ziel, dass ich über die Körperwahrnehmung beim therapeutischen Tanzen erreichen möchte.

Die andere Seite ist das Denken und Sprechen. Zwischen wenig und gar nicht sind da die Fortschritte. Besonders beim Pilgern konnte ich die Propriozeption in Verbindung mit dem Sprechen sehr gut üben. Ich tue mich schwer, jetzt im Lockdown und der Corona-Krise, denn der soziale Abstand setzt mir zu und verzögert mein Vorwärtskommen, abseits der Bewegung.

Besonders das Pilgern war die beste Möglichkeit, Bewegung, Denken und Sprechen zu fördern. Wie immer, mache ich aber das beste daraus und widme mich derzeit ganz der Verbesserung der Propriozeption und versuche in spielerischer Form Verbesserung zu erreichen.

Die Bewegung ist aber eben nur eines, auch in Zukunft muss ich immer genau abwägen, was ich machen darf und kann.

Es bleibt spannend, wie ich in Zukunft Rehabilitation, Corona und das Leben unter einen Hut bekomme. Zu tun ist genug!

Corona, mit dem Lockdown, hat mein Leben dieses Jahr wieder einmal völlig auf den Kopf gestellt. Jetzt zum dritten Mal, seit dem Hirnabszess vor viereinhalb Jahren. Manchmal möchte ich von nichts mehr hören, denn immer wieder neu beginnen zu lernen, wird mir manchmal zu viel.

Dann ziehe ich mich gerne in meine Gedankenwelt zurück, denn ich denke dann gerne an den Camino zurück, wo ich auf die Basics des Lebens reduziert war. Nämlich Gehen, Essen und Schlafen. Dieses Gefühl versuche ich dann auf das Jetzt zu übertragen.

Zu Hause wird mein Gehirn, mit den vielen kleinen Dingen des Alltags überfordert und ich kann nur einen begrenzten Teil der Therapie und Rehabilitation widmen. Dadurch komme ich auch langsamer vorwärts. Der Alltag zu Hause ist meine Therapie. So versuche ich einen Mittelweg zu finden und in allem was ich mache, nicht unbedingt Therapie zu sehen.

Nach mittlerweile rund 7 Monaten Corona-Krise, kann ich ungefähr abschätzen, dass ich rund 30 bis 40 Prozent meiner Kondition und meines Denkens vom Februar am Camino verloren habe. Das meiste fiel unter Schadensbegrenzung, außer einiger Ausnahmen wie das Tanzen oder Radfahren, wo ich mir die Erfolge verschaffte, die ich brauche, um motiviert zu bleiben. Wichtig wurde einfach das DRANBLEIBEN.

„Auf eingefahrenen Gleisen kommt man an kein neues Ziel.“

Paul Mommertz

Die ersten zwei Jahre lernte ich die Basics des Gehens. Im Jahr 2018 wurde dann Pilgern mein Ziel. Eigentlich wollte ich über die kurz zuvor vollzogene Trennung hinwegkommen, aber ich durfte schnell erkennen, dass der Camino mir so viel mehr zu bieten hatte. Bei meinem zweiten Camino, dem Camino Norte, konnte ich einen ersten Schritt zurück ins Leben vollziehen, dank meiner Mit-Pilger.

Der Camino ist eine besondere Herausforderung für Körper, Geist und Seele und ich konnte einzigartig unter lebensnahen Bedingungen trainieren. Obwohl ich alles neu lernen musste, fiel es mir nie als Therapie auf. Egal ob Denken, Sprechen oder die Bewegung. Der Jakobsweg hat seine eigene Magie.

Dieser Spruch hat seine Bedeutung. Auch für mich begann der WEG erst zu Hause. Besonders eine Frage stellte sich für mich, wie kann ich das dort gelernte zu Hause für mich umsetzen? Diese Frage bekam eine neue Wichtigkeit, als kurz nach meiner Rückkehr heuer vom Camino Frances, der Lockdown wegen Corona geschah. Pilgern wurde für mich unmöglich und eine neue Strategie war notwendig, wie ich mit dieser Situation umgehen kann.

Eines wurde im Verlauf der Monate schnell klar. Das von meiner Ergo-Therapeutin im April 2019 initiierte "wieder Leben lernen", war in dieser Form für mich plötzlich nicht mehr machbar, es wurde unmöglich. Social Distancing, der Fluch, der seit Beginn meiner Rehabilitation auf mir lastete, machte meine ganzen Bemühungen im Jahr 2019 zunichte, wieder das Leben zu erfahren.

Dieses sozial Abstand halten war das Ende meines Anfangs. Mein Gehirn kam mit der Situation nicht zu Recht und schaltete in einen Überlebensmodus. Ich begann mich wieder auf die Rehabilitation zu konzentrieren, die ich in Eigenregie durchführen konnte. Ab Juni kam wieder das therapeutische Tanzen dazu und ich begann mit dem Radfahren.

Die ersten Wochen zählte ich die Meter, die ich jedes Mal mehr zurück legen konnte. Nach zwei Monaten konnte ich schon eine halbe Stunde fahren. Langsam erreichte ich immer mehr innere Stabilität.

Anfangs litt das Gehen darunter. Das nahm ich aber in Kauf, da die Vorteile des Radfahrens überwogen. Meine Reaktion verbesserte sich, dadurch konnte ich zum Beispiel leichter die Straße überqueren. Erfolge, die mir gut getan haben.

Leider ist es aktuell zu kalt fürs Radfahren und ich habe wieder das Gehen forciert. Im Moment ist es wichtig, dass ich genug mache, um mit einer möglichst guten Kondition in den Winter zu kommen.

Es war von Anfang an so fest in meinem Kopf, dass ich alles tun wollte, um es wiederzuerlangen. Allerdings kam im Sommer 2019, nach dem Camino del Norte, heraus, dass ich an Muskelschwäche litt. Davor waren die Krankheit mit den Folgen des Hirnabszesses zu mächtig und verschleierten andere Probleme.

Die fünf Monate andauernde intravenöse Antibiotika Gabe im Krankenhaus, waren Gift für die Nerven und Muskeln. Dieser Schleier der Krankheit musste erst einmal abfallen. Übrig blieb eine Propriozeption, die in Verbindung mit der Muskelschwäche besonderes schwierig zu Verbessern ist.

Das Gehen lernen, bzw. der Umgang mit den Defiziten, wurde immer mehr zur Herausforderung. Das konnte man im Außen nicht sehen oder verstehen, hatte ich doch mit dem Camino Frances und dem Norte doch schon zwei der großen Caminos begangen. Ich lernte dort zwar besser gehen, aber noch mehr, besser damit umzugehen. Das erleichterte natürlich vieles, aber Ziel ist heute noch immer, Gehen zu lernen und nicht nur, besser damit umzugehen.

Mit dem Beginn der Corona-Krise war alles vorangegangene für mich vorbei. Pilgern, mich an die Stadt und Menschen zu gewöhnen und meinen körperlichen Zustand zu verbessern. Was sollte jetzt neues her? Fast alle Therapien wurden ausgesetzt, nur das therapeutische Tanzen wurde so lange wie möglich beibehalten. Dieser Input half mir sehr über diese Zeit und ich bin meiner Therapeutin sehr dankbar für alles, was ich dort erfahren durfte.

Überhaupt bildet das therapeutische Tanzen die Grundlage für all mein Training in der Corona Zeit und bis heute.

Pilgern wurde für den Rest des Jahres für mich unmöglich. Meine mühsam über die Jahre erarbeitete Grundlage konnte ich daher nicht behalten. Mein Gehirn braucht lange, um diese Vorgänge zu verstehen und neue Routinen zu lernen, die mir helfen.

Um mich nicht zu überfordern, habe ich beschlossen, bisher vertrautes zu übernehmen, nämlich die Rehabilitation. Das "Leben zu lernen", wie es mir meine Ergo-Therapeutin voriges Jahr empfohlen hatte, fällt damit nach wie vor ins Wasser.

Was mir hilft, sind Wanderungen und Spaziergänge in der Natur. Ich bin in den letzten Monaten beinahe die meisten der Wanderwege und Gipfel rund um mein Zuhause gegangen.

Der Rundweg Gratkorn ist einer dieser Wege, wo ich verschiedene Aspekte des therapeutischen Tanzen oder andere Übungen trainiere. Dabei versuche ich es nicht unter dem Aspekt der Therapie zu sehen, sondern wie am Jakobsweg, mit Spass und Freude den Alltag zu erleben.

Eines ist das Sammeln von Müll. Dosen und Plastik liegen überall herum. Je nachdem wie viel herumliegt, wende ich zwischen 20 und 45 Minuten dafür auf. Länger geht noch nicht, denn es hängt davon ab, wie oft ich mich niederbücken muss. Etwa 50 Mal geht, dann ist genug Kraft verbraucht und ich muss es beenden.

Wenn ich eine Dose vom Boden aufhebe, dann ist mir danach beim Aufstehen schwindlig. Es ist ein gutes Training, um mich daran zu gewöhnen. Begonnen habe ich es am Camino del Norte und führe es jetzt zu Hause mehrmals die Woche weiter. Es ist gleichzeitig ein Koordinations-, ein Kraft- und ein Feinmotoriktraining und ich kann gleichzeitig damit etwas Gutes tun. Vielleicht wäre es auch für den ein oder anderen eine Tätigkeit, sich körperlich im Lockdown zu betätigen.

Es war eine gute Entscheidung, praktisch nur mehr in die Natur zu gehen. Ich merke zwar, dass ich merkbar sensibler gegenüber Menschen und der Stadt geworden bin, aber dafür hat sich meine Wahrnehmung verbessert, seit ich täglich in den Wald gehe und nicht mehr in die Stadt.

Mein Kino ist jetzt der Wald und die Natur um mich herum. Ich könnte es mir nicht vorstellen in der Stadt zu wohnen. Der Wald hilft mir so sehr, jetzt weiß ich endlich, wieso ich schon als kleiner Junge gerne tief im Wald, in einer Blockhütte, in Kanada leben wollte.

So versuche ich im Lockdown und der Corona-Krise das Beste aus der Situation zu machen und die nächsten Wochen werde ich versuchen, mich weiter zu stabilisieren. Schön wäre es trotzdem, wenn es wieder mehr "Leben lernen" gäbe. Aber, das es nicht so ist, daran muss ich mich wohl oder übel gewöhnen.

Daher bleibt die Natur auch weiterhin mein größtes Rehazentrum der Welt!

Es ist wieder einmal Zeit für ein Resümee über die letzten 1570 Tage, seit dem Thalamus-Abszess im Gehirn. Ein weiterer Anlass ist mein 1000er Post auf Instagram, wo ich meinen Weg der Rehabilitation in Bildern festhalte.

Die Welt hat sich verändert und auch ich und meine Ziele, denn das Pilgern hat ein vorläufiges Ende gefunden. Das, was mir am meisten geholfen hat, um zurück ins Leben zu finden, ist für mich vorläufig zu Ende.

1570 Tage oder 4 Jahre, 3 Monate und 20 Tage, so lange dauert mittlerweile mein Weg zurück ins Leben. Auf eine gewisse Art bin ich zurück im Leben, habe ich seither doch so viel erlebt. Andererseits fehlt noch viel, um ein "normales" Leben zu führen.

Ich startete mein neues Leben am 27.3.2016. Es begann alles mit der Einlieferung ins Krankenhaus. Das Ödem drückte damals so stark auf den Thalamus, dass ich neurologische Ausfälle bekam. Innerhalb eines Tages konnte ich nicht mehr Laufen, Gehen und meine Gedanken waren verwirrt.

Nach einer Woche war ich rechtsseitig gelähmt und konnte nicht mehr klar denken. Die Lähmung betraf auch das Gesicht und das Reden wurde schwieriger. Die neurologischen Ausfälle betrafen die Gliedmaßen rechts und links, dazu kam die Hemiparese rechtsseitig.

Gedanken an die Vergangenheit oder Zukunft wurden im Gehirn unterbunden und alle Energie wurde für das Überleben gebraucht. Auf der Intensivstation war ich wie ein regungsloser Fleischklumpen, ohne Kraft und Koordination. Ich konnte mich im Bett nicht alleine aufrichten oder umlegen. Mein Gehirn schützte mich vor allem Belastenden und ließ einfachste Gedankengänge nicht zu.

Nach etwa zwei Monaten entschieden sich die Ärzte für eine Operation, alleine mit Antibiotika bekam man es nicht mehr in den Griff. Fünf Monate im Krankenhaus waren notwendig und ab September 2016 war ich wieder Zuhause.

Fünfzig bis Hundert Meter konnte ich nach dem Krankenhaus gehen. Es sollte zwei Monate dauern, bis ich den nahen Wald erreichte und zum ersten Mal darin eintauchen konnte. Der Begriff "Waldbaden" existierte damals für mich noch nicht, aber es wurde mein wichtigster Teil in der Rehabilitation und sollte mich bis heute nicht loslassen.

Der Wald ist extrem wichtig für mein Nervensystem geworden. Bildlich gesprochen erreichte ich jeden Tag einen Meter weiter, in Richtung Wald. Es war eine Steigerung, die fast nicht messbar für mich war. Wieder Gehen zu können, setzte sich in meinem Gehirn so fest, wie kaum etwas anderes.

Es war allerdings nicht nur das Gehen zu lernen, sondern wesentlich mehr. Gehen lernen bedeutet, die Technik zu beherrschen und das beanspruchte viel Zeit. Der Arzt sagte zu mir, wenn ich wieder einmal ungeduldig war: "Wie lange braucht ein Kind, bis es gehen kann? Das saß und ich gab mir die Zeit, die von nun an eine andere Bedeutung bekam.

Im Juni 2018 fuhr ich dann das erste Mal zum Camino Frances in Spanien. Meine ehemaligen Radrennkollegen sammelten für mich und ermöglichten mir die Fahrt zum Camino. Da ich nur die Berufsunfähigkeitsrente bekomme, sind viele Therapien für mich nicht bezahlbar. Dass der Camino ein so guter Ersatz dafür wurde, hoffte ich zwar, aber wusste ich nicht.

Meine damalige Lebensgefährtin trennte sich von mir und die Folge war, dass ich nur ein Monat später, im Juni, zum Jakobsweg fuhr. Vom ersten Tag an, war es ein Gehen an der Grenze. Es war aber das Beste, was mir passieren konnte. Meine Mit-Pilger waren zuerst überzeugt davon, dass ich nichts mit ihnen zu tun haben wollte, weil ich immer auf den Boden starrte und Begegnungen oft nicht wahrgenommen habe. Dabei musste ich nur so konzentriert gehen, dass ich rundum nichts wahrgenommen habe.

Erst im Laufe der folgenden Tage kam ich mit einigen ins Gespräch und sie erfuhren den Grund. Es sprach sich herum und von da an hatten sie immer ein Auge auf mich oder halfen mir über Schwierigkeiten hinweg. Ich war glücklich hier zu sein und mir rannen immer wieder Tränen der Freude herunter.

Ich merkte hier zum ersten Mal wirklich, dass ich ein Problem damit hatte, Emotionen frei zu empfinden. Es gab keine Abstufungen. 0 oder 100%, anderes war nicht möglich. Da ich nicht jedes Mal wegen allem Möglichen in Tränen ausbrechen konnte, entwickelte sich über die Zeit ein Vermeidungsverhalten. Bis heute arbeite ich daran, Gefühle wieder zuzulassen und Emotionen auszuleben.

Am Camino Norte ein Jahr später, bekam ich zum ersten Mal das Gefühl, was es bedeutet, wieder zu Leben. Bis dahin bestand mein Leben aus Therapie.

Ich musste lange üben, um wieder Schreiben zu lernen oder ein Handy zu bedienen. Im April, Mai 2017 war es dann so weit. Ich begann meinen Blog von0auf101 und postete die ersten Bilder auf Instagram.

Die ersten Monate hatte ich noch Probleme mit dem Schreiben. Ich konnte oft einen Gedanken nicht zu Ende bringen. Es war aber gleich wie mit dem Gehen. Dranbleiben hieß das Zauberwort. Langsam besserte sich alles.

Instagram wurde fast mein Tagebuch in Bildern. Ich bin dabei, es als Buch zu fassen. Denn die Bilder sind ein Zeugnis darüber, was ich alles erreicht habe und es macht Spass, es in Buchform durchzublättern.

Denn oft kann ich nicht sehen, was ich alles erreicht habe. Für mich ist behindert eben behindert sein, egal ob mehr oder weniger. Sehe ich aber, wie lange ich durchgehalten habe, um ein paar Meter mehr zu schaffen, dann kann ich es besser nachvollziehen und sehe es.

In Zukunft möchte ich wieder mehr Bloggen und Instagram nicht mehr jeden Tag bedienen. Corona hat viel verändert, besonders hat es meine Konzentrationsfähigkeit gemindert und damit auch das Schreiben.

Für Instagram brauche ich nur kurze Texte. Das ist mir speziell in den letzten Monaten zurechtgekommen. Es ging immer um den Tag, für mehr spielte mein Gehirn nicht mit. Das ist auch der Grund, warum ich kaum längere Texte verfassen konnte. Es geisterten viele Themen im Kopf herum, aber sie ließen sich nicht greifen.

Schauen wir mal, wo mich die nächste Zeit hinbringt. Langsam reifen wieder Ziele, aber Corona kann alles wieder unmöglich machen. Auf jeden Fall bin ich wieder motiviert mehr zu Schreiben und es warten eine Menge neuer Themen, da ich auch neue Therapien in Angriff genommen habe, aber dazu in einem eigenen Blog-Bericht!