MENÜ

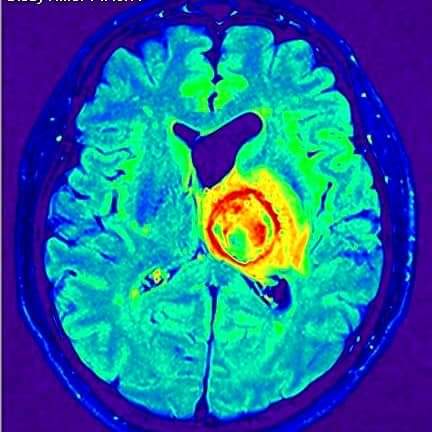

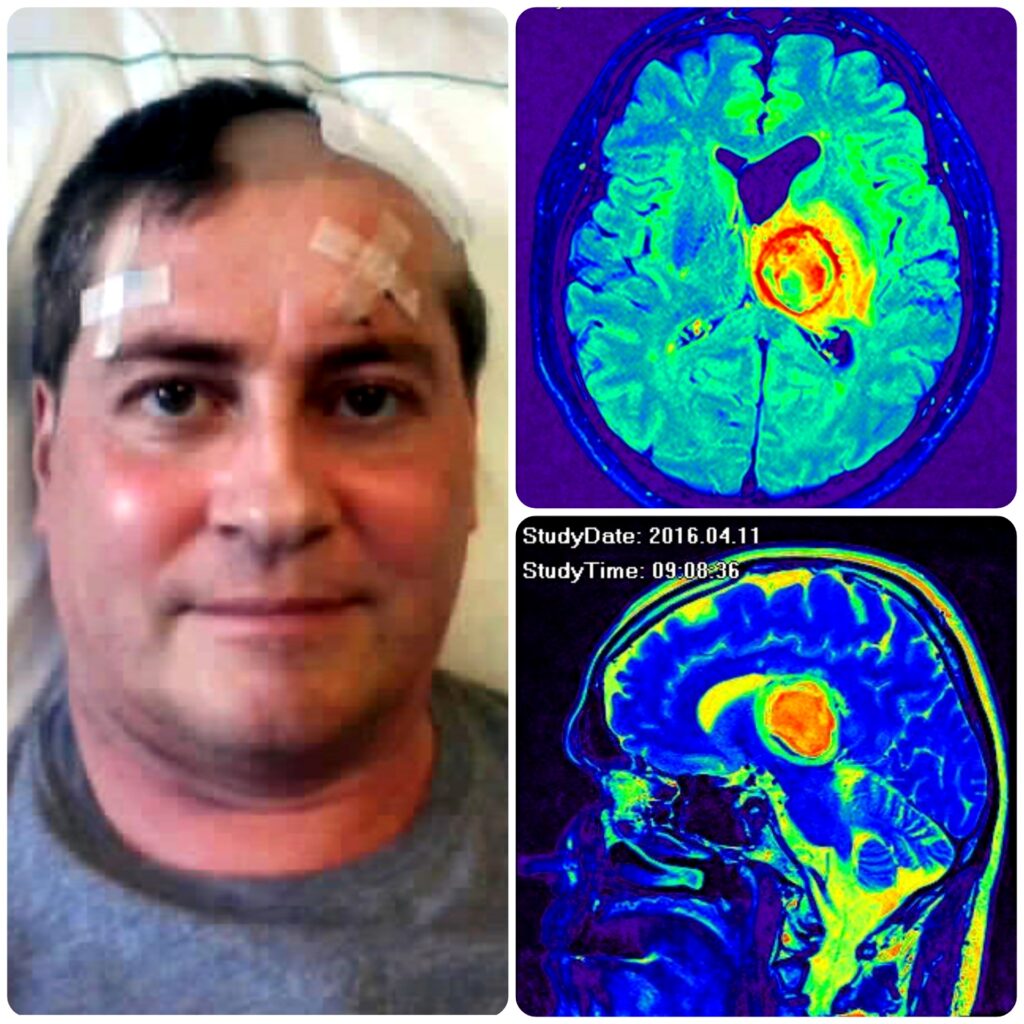

27. März 2016. Ein Datum, das sich tief in mein Leben eingebrannt hat. Ostersonntag. Ein Tag, den viele mit Familie, Freude und Osterbräuchen verbinden. Doch für mich wurde er mit einem Hirnabszess zum Wendepunkt, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.

Während die Kinder Ostereier suchten, lag ich regungslos im Bett. Schwindel, Übelkeit, ein Gefühl, als würde mein Körper nicht mehr mir gehören. Ich hielt es für eine Grippe. Doch es wurde schlimmer. Ich konnte nicht mehr klar sprechen, Gedanken wurden unmöglich. Mein Gehirn begann, sich selbst aufzugeben.

Der Rettungswagen brachte mich ins LKH Graz. Dort dann die Diagnose: Hirnabszess.

Ein Wort, das mir bis dahin fremd war. Doch in diesem Moment bedeutete es alles. Von einer Sekunde auf die andere war mein altes Leben vorbei.

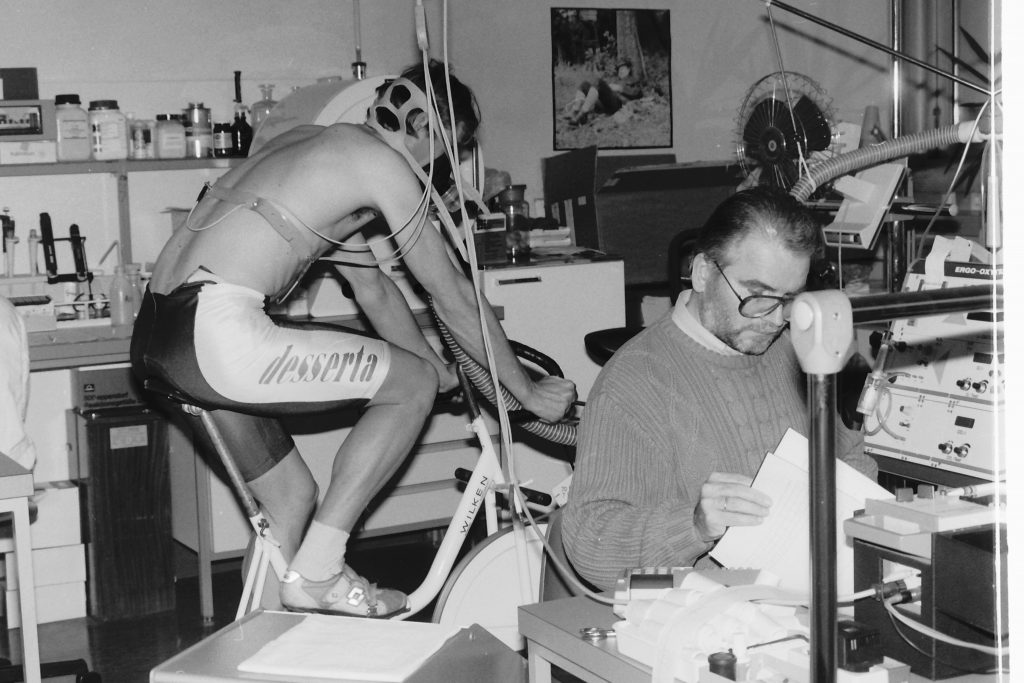

Noch wenige Tage zuvor war ich Extremradsportler, Trailrunner, Bergsteiger, Videojournalist – immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Nun stand ich vor der größten aller Herausforderungen: Zu Überleben. Neu lernen, was mir einst selbstverständlich war, kam später.

Die Tage auf der Intensivstation sind in meinem Gedächtnis nur noch als Bruchstücke vorhanden. Ich existierte, mehr nicht. Mein Denken war reduziert auf das absolute Minimum. Der Hirnabszess stoppte alles.

Besuch? Eine Last. Schon zehn Minuten Gespräch laugten mich aus. Mein Gehirn war erschöpft – als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt.

Erst mit der Zeit wurde mir bewusst, was an diesem 27. März die Diagnose mit mir gemacht hatte:

✅ Wortfindungsstörungen – Ich wusste, was ich sagen wollte, doch die Worte waren fort und fanden nicht den Weg nach Draussen.

✅ Lähmung der rechten Körperhälfte – Meine Hand gehorchte mir nicht mehr, mein Bein war kraftlos, ich war rechtsseitig gelähmt. Dazu neurologische Störungen am ganzen Körper.

✅ Schwindel – Stehen? Unmöglich. Selbst im Sitzen kippte ich zur Seite.

✅ Kein Gefühl für Zeit – Vergangenheit? Zukunft? Beides existierte nicht mehr. Nur das HIER und JETZT blieb.

Ein totaler Systemabsturz. Ich fühlte mich wie ein Computer, der nach einem Reset völlig neu programmiert werden musste.

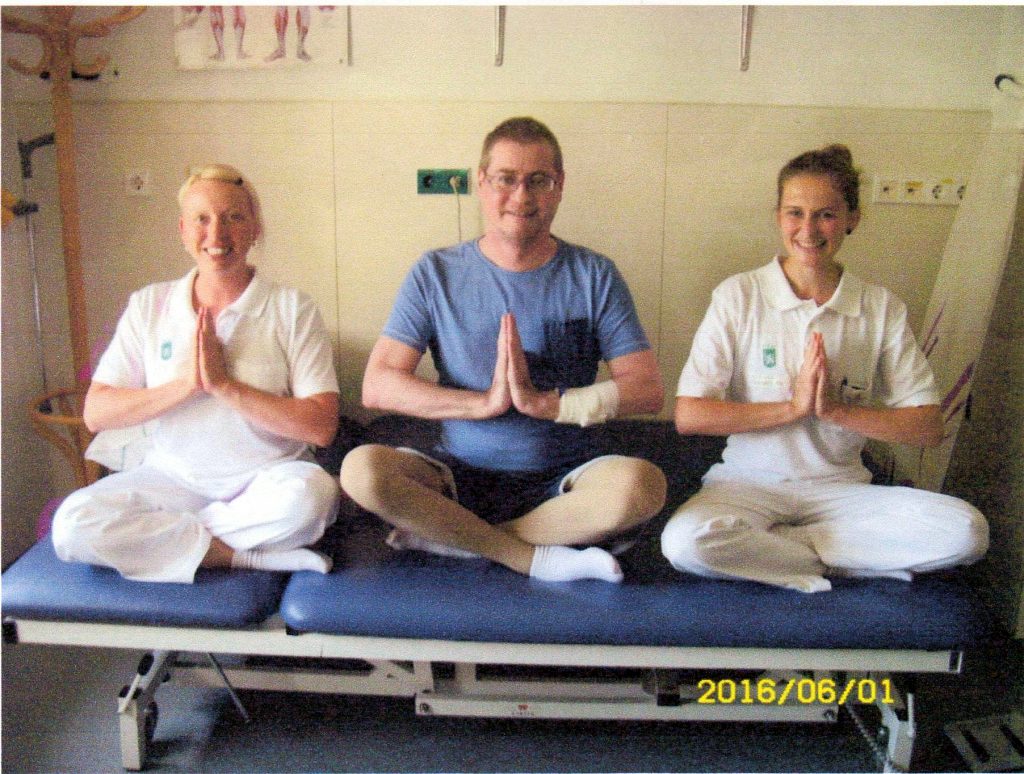

Nach fünf Monaten Krankenhaus begann die nächste Etappe: die Reha. Hier musste ich mich von Grund auf neu erfinden. Der Hirnabszess brachte mich auf die Stufe eines Kleinkindes.

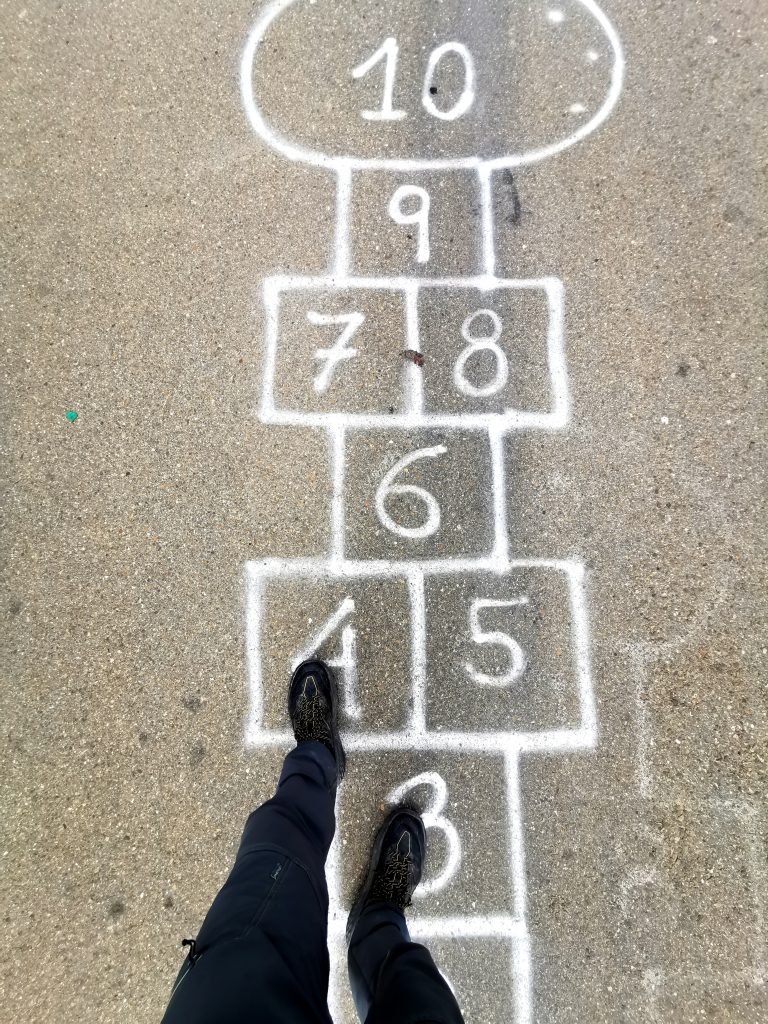

🔥 Gehen lernen – Zehn bis 50 Meter waren eine Tagesleistung. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich durch Treibsand waten.

🔥 Schreiben lernen – Ein einziges Wort zu Papier zu bringen, dauerte Minuten. Oft verlor ich mitten im Satz den Faden. Allein den Stift zu halten, erforderte eine Konzentration und Kraft, die ich nicht hatte.

🔥 Sprechen trainieren – Gespräche erschöpften mich schneller, als ich es für möglich gehalten hätte.

🔥 Geduld üben – Ich wollte schneller vorankommen, doch mein Körper bestimmte das Tempo. Geduld mit mir selbst haben, war angesagt.

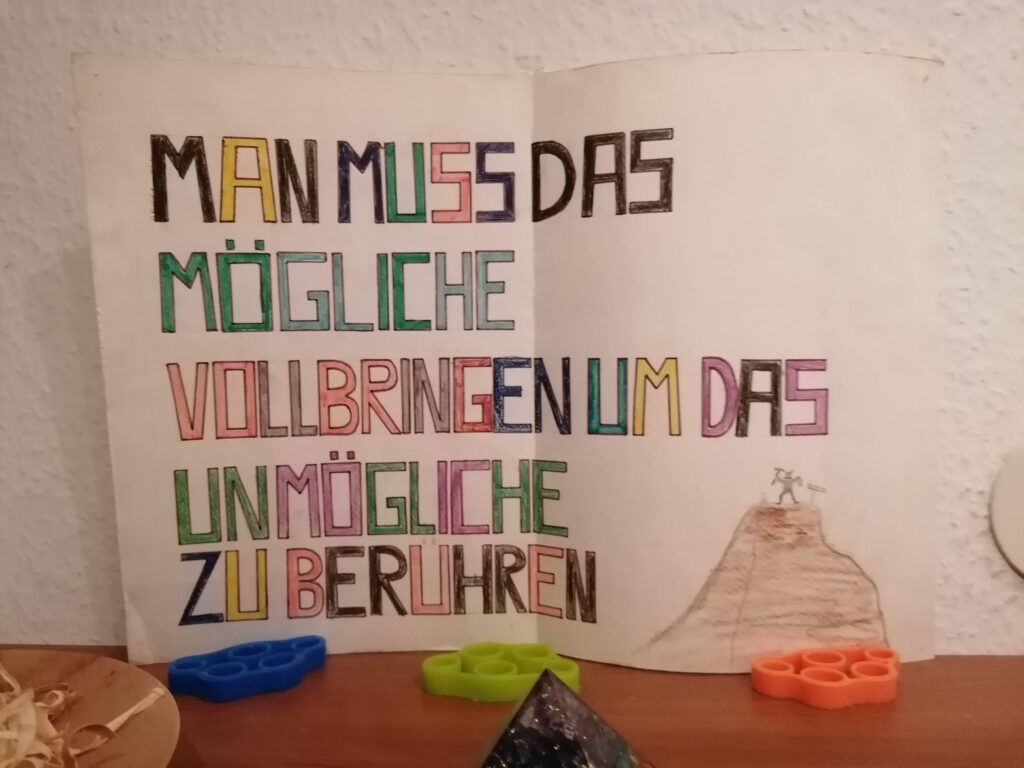

Jeder Tag war eine Herausforderung. Ein mühsames Vorwärtskommen, ein permanenter Kampf um jeden kleinsten Fortschritt. Doch egal, wie langsam es ging – ich bewegte mich vorwärts.

"Step by Step" wurde mein Credo und ja keinen Schritt überspringen.

Jedes Jahr bringt dieser Tag mich zum Innehalten. Kein Geburtstag, kein Feiertag – und doch ist er für mich der einer der wichtigsten Tage im Jahr.

📌 Der Tag, an dem alles zerbrach.

📌 Der Tag, an dem ich überlebt habe.

📌 Der Tag, an dem mein neues Leben begann.

Früher war mein Motto: Höher. Weiter. Schneller. Grenzen waren dazu da, um sie zu verschieben. Doch der 27. März hat mir eine neue Lektion erteilt: Das Wesentliche liegt in den kleinen Dingen. Grenzen verschieben bekam eine neue Bedeutung. Die Jahre als Extremsportler waren nur eine Vorbereitung für die Zeit jetzt.

📌 Das HIER und JETZT ist das Einzige, das zählt. Ich plane nicht mehr weit in die Zukunft. Ich lebe den Moment.

📌 Weniger Multitasking. Mein Gehirn kann sich nur auf eine Sache konzentrieren – doch das tue ich mit voller Aufmerksamkeit.

📌 Sport als mentale Kraft. Auch wenn mein Körper nicht mehr so mitmacht wie früher – in Gedanken laufe ich durch den Wald. Meine Muskeln trainierte ich im Kopf.

Ich musste nicht nur meinen Körper neu aufbauen, ich musste mich selbst neu programmieren. Durch meinen Freund Harry begann ich bereits im Radrennsport mit Bewusstseins-Training.

Dieses gelernte Wissen hat mir am 27.März das Leben gerettet. Es ermöglichte mir das Überleben und bis heute ein Weiterleben.

So wie meine ersten Schritte nach dem Krankenhaus langsam und unsicher waren, so begann auch mein neuer Lebensweg: Schritt für Schritt.

Ich entdeckte das Pilgern und Weitwandern für mich – nicht als sportliche Herausforderung, sondern als Therapie, auch heute noch.

🚶♂️ Am Anfang waren es wenige hundert Meter. Jeder Schritt ein Kampf gegen die Unsicherheit, gegen die Angst, wieder zu stürzen. Ich begann mit der Bewegung auf der Stufe eines Kleinkindes.

🚶♂️ Erst nur ein paar Kilometer, dann immer mehr. Ich lernte, meinem Körper wieder zu vertrauen – auch wenn er nicht mehr derselbe war. Dieses Vertrauen in mich selbst übe ich bis heute.

🚶♂️ Heute, nach neun Jahren, bin ich Tausende Kilometer gegangen. Einmal zu Fuß rund um die Welt – in Etappen, aber ohne aufzuhören.

"Nur durch Wiederholungen kannst du lernen und dich verbessern. Wiederholungen und Übung sind der Schlüssel."

Dieser Satz veränderte viel in mir. Ich erkannte bald, umso mehr Wiederholungen, umso besser wird die Information im Gehirn verfestigt. So habe ich seit 2016 rund 85 Millionen Schritte gemacht, trotz der verlorenen Automatik.

Deshalb auch mein Weitermachen. Mein Geist entscheidet über Pflegefall oder nicht. Die verlorene Automatik kam bisher nicht wieder.

"Du erwächst jeden Morgen mit der Gelegenheit zu wachsen, etwas zur Stärke deines Charakters beizutragen, dein Wissen zu vermehren.

Der Wille, jene Kraft, jene Energie, die uns dazu brachte, zu kriechen und dann aufzustehen und dann die ersten wackeligen Schritte zu tun, ist das, was uns die ganze Zeit aufrechterhalten hat."

Diese Wanderungen haben mich gerettet. In der Natur finde ich zu mir selbst. Das Gehen ist nicht nur Bewegung, es ist Meditation, Therapie und Herausforderung zugleich. Der Wald und die Natur sind meine Therapeuten.

Denn meine Propriozeption, das Gefühl für meinen eigenen Körper, ist bis heute eingeschränkt. Lasse ich das Training schleifen, merke ich es sofort: Der Schwindel kehrt zurück, das Körpergefühl schwindet. Ich muss gehen. Jeden Tag.

Deshalb bin ich immer wieder auf den Wegen unterwegs – ob in den heimischen Wäldern oder auf den großen Pilgerpfaden Europas. Jeder Schritt bringt mich weiter, körperlich wie mental.

Der 27. März war der Tag, an dem mein Leben in tausend Teile zerbrach. Doch er war auch der Tag, an dem etwas Neues begann.

Irgendwann kam der Punkt, an dem ich meine Geschichte aufschreiben wollte. Bloggen? Hatte mich nie interessiert. Doch plötzlich wurde es zu einem wichtigen Werkzeug – eine Möglichkeit, meine Krankheit zu verarbeiten.

Mit jedem geschriebenen Wort ordnete ich meine Gedanken. Schreiben wurde Therapie.

Der Wunsch, ein Buch zu schreiben, ist bis heute in mir. Die Handicaps sind allerdings derzeit noch größer. Es wurde wichtig, in meiner Mitte zu bleiben und mich gut zu fühlen, Buch hin und her.

Heute? Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Aber ich bin auch nicht mehr bei NULL. Ich habe mir ein zweites Leben aufgebaut. Nicht ein anderes – sondern ein verändertes.

Und jedes Jahr, wenn der 27. März kommt, erinnere ich mich daran, wie weit ich gekommen bin.

🚶♂️ Als Überlebender, vom ersten wackeligen Schritt bis zu 50.000 Kilometern zu Fuß.

📖 Vom Patienten, der kaum sprechen konnte, zum Blogger, der seine Geschichte erzählt.

💡 Vom Mann, der nicht wusste, ob er überlebt, zu jemandem, der seinen eigenen Weg (bisher) gefunden hat.

27. März – Der Tag, an dem mein Leben neu begann. Und der Tag, an dem ich mir immer wieder aufs Neue beweise: Ich gehe weiter.

„Bleib auf deinem Weg“ – nach meinem Hirnabszess bekam diese Aussage eine völlig neue Bedeutung. Früher war mein Weg geprägt von Leistung und Höchstform – sei es im Extremsport, im Trailrunning oder im Beruf.

Doch nach meiner Erkrankung stand ich bei null. Alles, was selbstverständlich war, musste ich neu lernen: Gehen, Sprechen, Schreiben, Denken. Mein Weg war nun ein anderer. Allerdings musste ich ihn erst finden.

Am Anfang wollte ich schnell wieder „der Alte“ sein, zurück in mein altes Leben. Doch ich musste erkennen, dass es nicht darum geht, zurückzugehen, sondern einen neuen Weg zu finden. Erst in den Jahren danach wurde es mir bewusst, dass nichts mehr so sein wird, wie zuvor.

Das Gehen wieder zu erlernen, hatte für mich oberste Priorität – es war der Schlüssel zu einem Stück Freiheit. Doch erst mit der Zeit wurde mir klar: Allein das Gehen bedeutete nicht, dass meine Einschränkungen verschwunden waren.

"Das Leben ist wie eine Reise, die manchmal im Licht und manchmal im Schatten unternommen wird."

Joseph M. Marshall

Geduld, Akzeptanz, Vertrauen – Werte, die meinen neuen Weg prägen. Auf meinen Weitwander- und Pilgerwegen übe ich mich darin, lerne, sie anzunehmen und besser damit umzugehen. Heilung bedeutet nicht nur, die äußeren Einschränkungen zu überwinden, sondern auch die inneren. Vielleicht ist gerade dieses Innere der entscheidende Schlüssel – damit das Äußere folgen kann.

Joseph M. Marshalls Buch „Bleib auf deinem Weg“ beschreibt genau das. Er erzählt von einem Großvater, der seinem Enkel Weisheiten über das Leben mitgibt. Eine der wichtigsten Lektionen: Es geht nicht darum, schnell ans Ziel zu kommen, sondern darum, mit Würde, Beständigkeit und in Einklang mit sich selbst zu gehen.

Mein Neuer Weg bedeutet, im Einklang mit mir selbst zu bleiben. Es bedeutet, jeden noch so kleinen Fortschritt zu sehen und nicht aufzugeben, auch wenn es Rückschläge gibt oder sie nicht sofort erkennbar sind.

Nach meiner Krankheit verstand ich, dass mein Weg jetzt ein anderer sein muss. Ich kann nicht mehr mit Kraft und Willen alles erzwingen. Achtsam muss ich auf meinen Körper hören, mein Tempo akzeptieren. Mein Weg ist langsamer geworden, aber bewusster. Die Zukunft ist für mich nicht planbar, deshalb ist es so wichtig, im Hier und Jetzt zu leben.

Gelassenheit und Akzeptanz sind entscheidend. Dieses "akzeptieren, wie es ist" bedeutet nicht, dass es so bleiben muss. Ich tue viel dafür, dass es anders wird. Besonders die Eigenverantwortung war und ist essenziell. Denn eines habe ich schnell verstanden: Verlasse ich mich auf unser Gesundheitssystem, bin ich verlassen.

Seit ich das Krankenhaus verlassen habe, nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Anfangs nutzte ich die Therapien und Reha-Angebote der Krankenkasse, doch bald merkte ich, dass sie mich nur begrenzt voranbrachten. Später sagte ein Arzt zu mir, ich könne mich glücklich schätzen – denn meine Art des Hirnabszesses endet normalerweise im Pflegefall.

Mittlerweile ist mir das nur allzu bewusst. „Bleib auf deinem Weg“ – ist allerdings leichter gesagt als getan. Unser System ist darauf nicht ausgelegt. Doch außerhalb dieses Systems meinen eigenen Weg zu gehen, gibt mir eine Selbstständigkeit, die zwar anstrengend, aber umso wertvoller ist. Liegenzubleiben, wäre der einfache Weg – aber der einfache Weg wäre kein lebenswertes Leben.

"Bleib auf deinem Weg." - Vier einfache Worte, die so viel bedeuten können. Eine Ermutigung zur Beständigkeit, eine Erinnerung daran, sich nicht beirren zu lassen – und doch ist genau das oft die größte Herausforderung.

Besonders in einer Gesellschaft, die Behinderungen nur dann anerkennt, wenn sie sichtbar sind.

Es gibt Behinderungen, die sofort ins Auge fallen. Ein Rollstuhl, eine Gehhilfe – sie sprechen für sich. Doch was ist mit denen, die man nicht auf den ersten Blick sieht?

Neurologische Einschränkungen, chronische Erschöpfung, sensorische Überempfindlichkeiten – sie existieren, auch wenn sie für andere unsichtbar bleiben. Und genau das macht das Leben oft schwerer.

Weil man erklären muss. Weil man sich rechtfertigen muss. Weil man immer wieder beweisen muss, dass die eigene Realität nicht bloß Einbildung ist.

Auf dem eigenen Weg zu bleiben bedeutet in diesem Kontext mehr als nur Durchhaltevermögen. Es bedeutet, sich nicht von den Zweifeln anderer aus der Bahn werfen zu lassen. Es bedeutet, für sich selbst einzustehen, auch wenn man immer wieder auf Unverständnis trifft. Es bedeutet, eigene Grenzen zu akzeptieren – selbst dann, wenn andere sie infrage stellen.

Und manchmal bedeutet es auch, sich gegen Erwartungen zu wehren. Gegen den Druck, so zu funktionieren, wie es von einem verlangt wird. Gegen das Gefühl, nicht genug zu sein, nur weil man anders ist.

Trotz all dieser Hürden lohnt es sich, den eigenen Weg nicht zu verlassen. Denn nur wer ihn geht, kann herausfinden, wohin er führt. Vielleicht ist es nicht der leichte Weg, nicht der gerade und schon gar nicht der, den die Gesellschaft für einen vorgesehen hat. Aber es ist der eigene. Und das allein macht ihn wertvoll.

Und genau das möchte ich weitergeben: Jeder hat seinen eigenen Weg. Wichtig ist, dass wir ihn mit Herz und Überzeugung gehen – Schritt für Schritt.

Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit, das Geheimnis der Freiheit ist Mut im Leben. Du musst handeln, wenn du Freiheit erleben willst.

Du musst das Leben genießen, während du Probleme löst. Du kannst entweder im Sturm weinen oder im Regen tanzen.

Vor neun Jahren hat ein Hirnabszess mein Leben aus der Bahn geworfen. Ein Einschnitt, den ich mir als Radsportler, Trailrunner und Videojournalist nie hätte vorstellen können.

Doch nach diesem Umbruch fand ich eine neue Art, Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen: das therapeutische Tanzen. Seit sechs Jahren begleitet es mich – und hat sich als eine der wirkungsvollsten Methoden in meiner Rehabilitation erwiesen.

Nach dem Hirnabszess war nichts mehr, wie es war. Die rechte Körperseite gelähmt, Worte oft unerreichbar, Erschöpfung allgegenwärtig. Gehen, Greifen, Sprechen – alles musste ich neu lernen. Jeder kleinste Fortschritt war ein Sieg. Doch es gab einen Moment, der alles veränderte: Ich spürte, dass Bewegung der Schlüssel ist.

Sport war immer ein Teil von mir gewesen, aber an Laufen oder Radfahren war lange nicht zu denken. Also begann ich mit sanften Bewegungen, mit physiotherapeutischen Übungen, mit ersten vorsichtigen Schritten zurück in den Alltag. Später begann ich zu Pilgern und hatte gerade meinen zweiten Jakobsweg beendet, den Camino Norte.

Im Wartezimmer meines Trauma-Therapeuten war ein Aushang an der Wand, wo therapeutisches Tanzen angeboten wurde. Mein Leben lang hatte ich Tanzen abgelehnt, aber da war etwas, was mich magisch anzog. Es wurde mein Wendepunkt, nach drei Jahren herkömmlicher Therapie: nämlich die Tanztherapie.

Zunächst klang es ungewohnt. Tanz als Therapie? Doch schon nach den ersten Bewegungen wurde mir klar: Es geht um mehr als Schritte. Es geht um Rhythmus, um Musik, um das Spüren des eigenen Körpers. Um Gleichgewicht und Koordination, um Beweglichkeit – und vor allem um Freude.

Anfangs war es eine enorme Herausforderung. Mein Körper fühlte sich fremd an, jede Bewegung war unsicher, jeder Takt forderte vollste Konzentration. Dazu fand es im Gruppentraining statt, das eine große Herausforderung für mich darstellte.

Doch dann kam der Rhythmus. Der Körper begann sich zu erinnern und ich lernte mich im Rhythmus zu bewegen. Bewegungen wurden fließender, das Zusammenspiel zwischen Kopf und Körper harmonischer. Schritt für Schritt fand ich in die Bewegung zurück. Selbst nach sechs Jahren verlasse ich jede Stunde mit neuen Erfahrungen und Erkenntnissen.

Konnte ich am Anfang nicht einmal zu Boden blicken, geschweige denn hinunterbeugen, ohne schwindlig zu werden, besserte sich das langsam. Heute, nach sechs Jahren des Übens und wertvoller Erfahrungen in der Therapie, habe ich Fortschritte erzielt, die vorher undenkbar gewesen wären. Bereits nach einem halben Jahr Therapie konnte ich die Verbesserungen auf meinem ersten Winter-Camino kurz vor der Pandemie umsetzen.

Heute, fast sechs Jahre nach meiner ersten Tanztherapie-Stunde, weiß ich: Es war nicht eine, sondern es war die beste Entscheidung auf meinem Weg der Heilung. Mein Körpergefühl hat sich verändert, meine Bewegungen sind geschmeidiger, meine Koordination stabiler. Und vor allem: Tanzen und Bewegung gibt mir ein Gefühl von Freiheit.

Was mir früher der Extremsport gab – das Spüren des eigenen Körpers, das Erleben von Bewegung – finde ich heute im Tanz wieder. Die Musik trägt mich, der Rhythmus führt mich. In diesen Momenten bin ich einfach da. Trotzdem kann mich eine Tanzstunde absolut ans Limit bringen, körperlich wie geistig.

Ein Hirnabszess verändert alles. Doch durch Bewegung, durch das bewusste Wiederentdecken des eigenen Körpers, kann man sich ein Stück Lebensqualität zurückholen – und vielleicht sogar eine neue gewinnen. Mein Pilgern und die Weitwanderwege haben mir in Kombination mit dem therapeutischen Tanzen eine Qualität in das Leben gebracht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.

Es war oft nicht einfach auf meinen Reha-Aufenthalten, mit dem Denken und den Aussagen anderer, darunter auch Ärzte, klarzukommen. Sie meinten es sicherlich gut, doch alles lief darauf hinaus, als Pflegefall betrachtet zu werden. Stark zu bleiben und diesem Bild entgegenzuwirken, erforderte enorm viel Energie und Durchhaltevermögen.

Tanztherapie ist weit mehr als körperliches Training. Es ist ein Weg zu sich selbst. Denn manchmal braucht es keine Worte – manchmal reicht es, sich zu bewegen. Und das unter der sachkundigen Führung meiner Therapeutin Hanna Treu, die genau erkennt, wo es gerade hakt oder worum es geht.

Unbegreiflicher weise wird diese Tanztherapie nicht von der Krankenkasse übernommen. Dabei hat sie mich davor gerettet, ein Pflegefall zu bleiben.

Therapeutisches Tanzen und Bewegung spielen eine zentrale Rolle in der Traumabearbeitung, da traumatische Erlebnisse oft nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich gespeichert werden. Der Körper erinnert sich an belastende Erfahrungen, selbst wenn sie nicht bewusst abrufbar sind.

Durch gezielte Bewegungen und improvisiertes Tanzen können diese gespeicherten Emotionen und Spannungen ausgedrückt und verarbeitet werden. Bewegung ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Körper und Psyche, indem sie hilft, erstarrte oder unterdrückte Emotionen ins Fließen zu bringen.

Tanztherapie bietet dabei einen sicheren Raum, um Körperempfindungen wahrzunehmen, neue Bewegungsmuster zu erproben und so innere Blockaden zu lösen. Dies kann das Selbstbewusstsein stärken, das Nervensystem regulieren und dabei helfen, traumatische Erlebnisse schrittweise zu integrieren.

Kurz gesagt: Durch Tanz und Bewegung kann das, was im Trauma erstarrt oder abgespalten wurde, wieder in einen lebendigen Ausdruck gebracht werden – ein wesentlicher Schritt in der Heilung.

Mein „Zurück ins Leben“ ist mehr und mehr einem kraftvollen „rein ins Leben“ gewichen – ein Wandel, zu dem die Tanztherapie in den letzten Jahren wohl am meisten beigetragen hat. Gerade während der Pandemie, als alle anderen Therapieformen wegfielen, war das therapeutische Tanzen für mich eine wertvolle Stütze.

So ist sie ein wichtiger Teil meines Lebens geworden, neben dem Pilgern und Weitwandern.

Pilgern und Weitwandern – ich liebe es, mich auf lange Wege zu begeben, mich von der Natur umarmen zu lassen und den Rhythmus des Gehens zu spüren. Dort lerne ich seit meinem Hirnabszess die Kunst des Lebens, die ich im Alltag brauche.

Diese Reisen haben mir so viel gegeben: Klarheit, Freiheit und die Möglichkeit, tief in mich hineinzuhören. Doch je mehr ich pilgere, desto mehr wurde mir eines bewusst: Die größte Herausforderung meines Lebens liegt nicht auf den Wegen da draußen, sondern in meinem Alltag zu Hause. Für die "Kunst des Lebens" bildet das Pilgern und Weitwandern die Grundlage dafür.

Wenn ich mich auf einen Weitwanderweg begebe, habe ich ein Ziel vor Augen. Es gibt Etappen, eine Route, eine Struktur. Doch zurück im Alltag scheint vieles weniger klar. Kein ausgeschilderter Weg, keine festgelegten Kilometer, die ich gehen muss.

Der Alltag fühlt sich manchmal an wie ein Labyrinth ohne Karte. Hier finde ich die wahre Herausforderung: In den täglichen Anforderungen zu Hause ist es nur allzu leicht, die Verbindung zu mir selbst zu verlieren.

Das Pilgern hat mir Werkzeuge in die Hand gegeben, die mir helfen, auch den Alltag zu meistern. Auf den Wegen habe ich alles gelernt, was ich fürs Leben brauche. Es geht nicht darum, große Strecken zurückzulegen, sondern Schritt für Schritt voranzukommen, egal wie weit ich gehen möchte. Diese Haltung versuche ich in meinen Alltag mitzunehmen. Jeder Augenblick zählt, und jede kleine Aufgabe ist ein Schritt.

Doch der Alltag verlangt mehr von mir. Er fordert Geduld, Selbstdisziplin und die Fähigkeit, mich immer wieder selbst zu motivieren, auch wenn die Aufgaben manchmal weniger inspirierend erscheinen als die Aussicht auf einen Gipfel oder die Schönheit der Natur. Auch zu Hause ist es allerdings wichtig, mit Freude jeder Tätigkeit nachzugehen.

Nach meinem Hirnabszess vor neun Jahren habe ich nicht nur das Gehen wieder erlernen müssen – ich bin noch immer dabei, das Leben selbst neu zu lernen. Und genau das ist es, was den Alltag so herausfordernd macht: Er ist nicht selbstverständlich. Jede noch so kleine Aufgabe, sei es ein Gespräch, das Planen eines Tages oder das Bewältigen von scheinbar banalen Dingen, kann für mich ein Abenteuer sein.

Der Thalamus Abszess hat mir alle Filter im Gehirn genommen. Diese Hochsensibilität ist nur schwer zu händeln und zu verbessern, dass habe ich nach 9 Jahren einsehen müssen. Es ist nicht getan daran, mich einfach nur Schritt für Schritt daran wieder zu gewöhnen.

Und genau das macht es auch lohnend. Denn jeder gemeisterte Tag ist ein Erfolg. Jeder Moment, den ich bewusst erlebe, ist ein Schritt hin zu mehr Erfüllung. Mein Gehirn lässt vieles nicht zu, was ich gerne machen würde. Zu leicht verliere ich dann die Verbindung zu mir selbst, weil ich zu viel von dem möchte, was nicht funktioniert. Ich freue mich im Gegenzug über alles, was geht.

Pilgern und Alltag – sie könnten unterschiedlicher kaum sein, und doch gehören sie zusammen. Auf den Wegen tanke ich auf, finde Kraft und Inspiration. Zu Hause wird diese Kraft auf die Probe gestellt. Es ist ein ständiges Wechselspiel, ein Tanz zwischen der Ruhe der Wege und der Unruhe des Alltags.

Für mich liegt die Kunst darin, beide miteinander zu verbinden: Die Gelassenheit, die ich auf meinen Wanderungen finde, in den Alltag mitzunehmen. Und die Stärke, die ich im Alltag gewinne, auf den Wegen einzusetzen.

Vielleicht ist der Alltag tatsächlich mein größtes Abenteuer. Er ist unberechenbar, fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus und gibt mir immer wieder die Möglichkeit über mich hinauszuwachsen. Anders als wie auf einem Weitwanderweg gibt es keine klare Karte, keinen fertigen Plan, dem ich folgen kann. Der Alltag verlangt, dass ich flexibel bin, dass ich im Moment lebe und mich den Gegebenheiten anpasse. Das habe ich auf den Weitwanderwegen Europas und beim Pilgern gelernt.

Und vielleicht liegt genau darin der Reiz: die Kunst, das Besondere im scheinbar Gewöhnlichen zu entdecken. Es sind keine spektakulären Gipfel oder weiten Ausblicke, die mir im Alltag begegnen – es sind die kleinen, unscheinbaren Momente, die oft viel tiefer wirken, ich muss es nur zulassen. Ein Lächeln, ein Gespräch, ein Augenblick der Ruhe zwischen den Aufgaben – all das sind kleine Perlen, die der Alltag bereithält, wenn ich bereit bin, sie zu sehen, was nicht immer gelingt.

Es erfordert ein anderes Maß an Achtsamkeit, diese Momente wahrzunehmen. Wo der Weitwanderweg mich mit seiner Schönheit fast überwältigt, muss ich im Alltag genauer hinschauen, feiner spüren.

Aber gerade das macht es zu einem so besonderen Abenteuer. Es ist eine Übung darin, jeden Tag aufs Neue Sinn zu finden, in dem, was ich tue. Die Schönheit in den einfachsten Dingen zu entdecken – in der Tasse Kaffee am Morgen, in der Struktur des Tages oder in der Zufriedenheit, eine Aufgabe bewältigt zu haben. Oft macht es aber auch Sinn, den ganzen Tag einfach dazuliegen. Das darf ich mir zugestehen.

Seit Wochen therapiere ich mich zu Hause, mit all den Dingen, die mir zur Verfügung stehen. Nach einer Zeit das Leben zu finden, steht wieder einmal die Therapie im Vordergrund. Magnetfeldtherapie, Dehnen und Kraftübungen, auf die Ernährung schauen, mit Unterstützung von Nahrungsergänzungen, Tanztherapie und manch so anderem, ist es oft nicht leicht für mein Gehirn, alles im Überblick zu behalten und in allem, was ich mache, Sinn zu finden.

Vielleicht ist es aber genau das, was den Alltag zu einem Abenteuer macht: Er ist wie eine verborgene Schatzkarte, die ich erst entziffern muss. Und wenn ich das tue, erkenne ich, dass die wahre Magie nicht immer in der Ferne liegt, sondern genau hier – in den kleinen Augenblicken meines täglichen Lebens.

Die Diskrepanz zwischen dem Weitwandern oder Pilgern und der notwendigen Therapie ist für mich manchmal wie der Unterschied zwischen Freiheit und Disziplin – zwei scheinbar gegensätzlicher Pole, die doch beide Teil meines Lebens sind.

Beim Weitwandern oder Pilgern erlebe ich eine Leichtigkeit, die mich tief erfüllt. Ich bin in Bewegung, draußen in der Natur, frei von den Zwängen des Alltags. Der Weg gibt mir Struktur, aber auch Raum für Selbstbestimmung. Jeder Schritt ist ein Stück Selbstentfaltung, eine Verbindung zu mir selbst und zur Welt um mich herum. Es ist eine Form des Seins, die von Klarheit und Einfachheit geprägt ist.

Die notwendige Therapie hingegen hat eine ganz andere Dynamik. Sie ist oft von Routine bestimmt und erfordert ein hohes Maß an Disziplin. Hier geht es nicht um Weite, sondern um Detailarbeit – darum, gezielt an mir zu arbeiten, an meinen Fähigkeiten, an meiner Stärke. Während ich auf dem Pilgerweg vor allem nach innen horchen kann, fordert die Therapie meine aktive Mitgestaltung: Ich muss bewusst üben, reflektieren und Schritt für Schritt an meinen Fortschritten arbeiten.

Diese beiden Welten fühlen sich manchmal wie Gegensätze an. Das Pilgern ist befreiend, fast mühelos, obwohl es körperlich anstrengend sein kann. Die Therapie hingegen kann ermüdend sein, gerade weil sie so zielgerichtet und präzise ist. Auf dem Weg verliere ich mich in der Weite, in der Therapie fokussiere ich mich auf die kleinsten Fortschritte.

Doch genau in dieser Diskrepanz liegt auch eine Verbindung. Beide Welten haben mir gezeigt, dass Fortschritt nur durch Bewegung möglich ist – sei es die physische Bewegung auf einem Wanderweg oder die innere Bewegung, die durch Therapie entsteht.

Auch wenn die Therapie oft herausfordernder ist als das Weitwandern, weiß ich, dass sie mir die Grundlage gibt, um überhaupt pilgern und wandern zu können. Sie ist das Fundament, das mich auf meinen Wegen trägt. Und umgekehrt gibt mir das Pilgern die Kraft, die Therapie anzunehmen und weiterzumachen, auch wenn die Fortschritte manchmal nur langsam sichtbar werden.

Am Ende ergänzen sich diese beiden Welten – so unterschiedlich sie auch scheinen. Beide fordern Geduld, Hingabe und die Bereitschaft, jeden Tag aufs Neue einen Schritt zu gehen. Und beide zeigen mir auf ihre Weise, was es bedeutet, das Leben als eine Reise zu begreifen – mit all seinen Höhen, Tiefen und der Freude, Schritt für Schritt weiterzukommen.

Nachdem ich die majestätischen Nordalpen hinter mir gelassen habe, stehe ich nun am Beginn der dritten Etappe des HexaTrek - einer Route, die mich tief in die Südalpen führen wird.

Die Berge vor mir sind wild, rau und wunderschön. Ich bin gespannt, was mich in den kommenden Tagen erwartet. Der Start ist frostig, aber voller Vorfreude gehe ich los.

Mein Tag beginnt auf 2000 Metern Seehöhe, und die Kälte macht sich deutlich bemerkbar. Der Boden ist feucht vom Nebel, der sich in der Nacht bildete und meine Schuhe sind im feuchten Gras schnell nass. Der Start fühlt sich zunächst düster und bedrückend an, denn die Sonne schafft es noch nicht über die Berghänge.

Mein Weg führt an der Schattenseite eines Berges entlang. Bei jedem Schritt bremst mich die Kälte, die mich daran erinnert, wie zerbrechlich ich noch bin, trotzdem ich am Hexatrek unterwegs bin.

Im Moment habe ich mit mir selbst zu tun, denn zum ersten Mal, seit ich am Hexatrek unterwegs bin, hat die Kühle des Morgens einen großen Einfluss auf die Funktion meiner Nerven. Steif und unkoordiniert gehe ich los, mit der Hoffnung, dass es bald besser wird. Ich kann es nur abwarten.

Die gegenüberliegenden Berge liegen bereits in der Sonne und so nehme ich mir vor, erst dann zu frühstücken, wenn ich in der Sonne bin, vorher ist es mir zu kalt.

Dann passiert es. Die ersten Sonnenstrahlen erreichen mich und tauchen die Landschaft in ein sanftes, goldenes Licht. Die Kälte wird weniger und ich nutze diesen Moment, um eine Pause einzulegen. Schnell ist der Kocher bereit und ich setze Wasser für einen Kaffee auf. Dazu gibt es das übliche, Brot mit Käse. Umgeben vom Rauschen des Windes und dem fernen Rufen von Krähen, genieße ich es, hier in der Einsamkeit mitten in den Bergen zu sitzen.

Nach dieser Stärkung gehe ich gestärkt los. Der Pfad führt entlang eines steilen Berghangs, und der Abhang zu meiner rechten erfordert volle Konzentration. Jeder Schritt muss wohlüberlegt sein. In diesen Momenten fühle ich, wie ich eins werde mit der Natur. Jeder Schritt, jeder Atemzug wird bewusster. Der Weg ist wieder einmal anspruchsvoll, aber genau das suche ich und macht diesen HexaTrek für mich so wertvoll. Step by Step verbessere ich meine Wahrnehmung und wie schnell ich etwas erfassen kann.

Seit Jahren konnte ich mich von Jakobswegen, bis hin über Fernwanderungen, gesundheitlich steigern. Es half mir, mich mit verbesserter Wahrnehmung in der Stadt besser zu bewegen und ich entdeckte auch das Fernwandern für mich. Die Natur bekam einen immer größeren Stellenwert.

Rehabilitation ist eigentlich nicht mehr das richtige Wort dafür. Man spricht eher von einer Langzeitversorgung oder chronischer Versorgung. Regelmäßige Therapien sind trotzdem erforderlich, um meinen Gesundheitszustand beizubehalten oder zu verbessern.

Der schmale Pfad windet sich den Berghang entlang. An den absturzgefährdeten Stellen bieten mir eiskalte Ketten Halt. Jeder Schritt ist bedacht, jede Bewegung muss präzise ausgeführt werden. Fehler sind hier nicht erlaubt. Erinnerungen an meine ersten Schritte kommen mir hoch. Auch damals durfte ich nicht stürzen, denn meine Reaktion war so langsam, dass ich umfiel wie ein Holzklotz. Heute genieße ich die Herausforderung, die Berge zu bezwingen, umso mehr, auch wenn die Anstrengung nicht weniger geworden ist.

Bald gehe ich in einem Tal leicht aufwärts, es sind ein paar Hundert Höhenmeter zu überwinden. Auf der anderen Seite des Wildbachs sehe ich neben einer Almhütte mehrere Zelte stehen. Es ist halb Neun, aber sie liegen noch im Schatten, während ich bereits in der Sonne gehe. Ich kann ihnen nachfühlen, wie kalt und feucht es ist und auch sie auf die Sonne warten.

Im noch einigermaßen flachen Teil gerate ich unter eine Rinderherde. Sie kommen von hinten und gehen etwas schneller als ich. Sie haben junge Kälber bei sich, was eine ungute Situation ist, denn es wird immer davor gewarnt, sich Kühen mit Kälbern zu nähern. Aufgrund von Wölfen haben sie einen besonderen Beschützerinstinkt, den sie auch gegenüber Menschen wahrnehmen. Daher bin ich dementsprechend vorsichtig und versuche so schnell es geht, ins steilere Gelände zu kommen. Das laute, aggressive brüllen einiger Kühe schreckt ab.

Plötzlich stehe ich einer stattlichen Rinderherde gegenüber. Ihre großen Augen fixieren mich, während sie gemächlich auf mich zukommen. Die Kälber trotten dicht bei ihren Müttern. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Der Instinkt dieser Tiere ist unberechenbar, besonders wenn sie ihren Nachwuchs schützen. Ich versuche, einen Bogen um sie zu machen, aber ihr tiefes, bedrohliches Brüllen lässt mich unwillkürlich innehalten. Die Natur zeigt hier ihre ungezähmte Kraft, und ich fühle mich klein und verwundbar, selbst gegenüber Kühen.

Nach dem Pass windet sich ein steiniger Pfad wie ein schmaler Grat durch die Landschaft. Jeder Schritt ist ein Balanceakt, denn die losen Steine geben unter meinen Füßen nach. Alles an Steinen fällt in den Weg und sammelt sich dort, dementsprechend schwer ist das Gehen darauf.

Ich fühle mich wie in einem Gemälde, umgeben von kräftigen Farben und weichen Formen. Ich wandere durch ein Meer aus Blau und Grün, umgeben von schroffen Felswänden und grünen Almwiesen. Schon bald treffe ich auf den ersten See, der in einem tiefen, satten Blau schimmert. Mal mehr, mal weniger steil geht es nach unten, von einem See zum nächsten, jeder in einem anderen Blauton leuchtend.

Zu Mittag erreiche ich die nächste Ortschaft, nachdem ich die letzten Kilometer im Eilschritt zurücklege. Ich komme aber um wenige Minuten zu spät, der dortige rustikale Gasthof schließt gerade, wie ich ankomme. Ich versuche den Wirt noch zu bitten, eine Ausnahme zu machen. "Tut mir leid, mein Freund", sagt er und verschwindet im Haus. Der Gastgarten ist mit Ketten verschlossen, obwohl er noch voll ist. Niemand wird mehr eingelassen.

Wieder einmal keine französische Küche, mit der ich seit Beginn ein Problem habe. Essen im Restaurant konnte ich erst ein paar Mal genießen, da die Restaurants für Fernwanderer wie mich, keine guten Öffnungszeiten haben. Es widerstrebt mir allerdings, meine Wanderung danach zu richten. Im Gegensatz dazu ist es auch anstrengend, ständig nach Alternativen suchen zu müssen, wenn die geplanten Einkehrmöglichkeiten ausfallen.

So werde ich doch noch zum Bergziegen-Gourmet. Käse und Wurst sind schließlich die Grundnahrungsmittel aller echten Wanderer, und dazu koche ich mir einen Kaffee. Und wer weiß, vielleicht entwickel ich ja noch eine Vorliebe für französische Küche – wenn ich sie denn jemals zu Gesicht bekomme.

So setzte ich mich auf eine nahe Bank hinter der geschlossenen Kirche und diniere wieder einmal das Übliche. Als Nachspeise genehmige ich mir ein Stück Nuss-Schokolade. Dabei habe ich mich so auf eine Abwechslung gefreut und bin deswegen die letzten Kilometer besonders schnell gegangen.

Zunächst geht es ein breites Tal hinaus, auf einem schönen Wanderweg. Aber ehe ich mich versehe, bin ich wieder steil hinauf, auf einem schmalen Steig. Ich folge der Markierung und gehe immer weiter.

Zunächst schlängelt sich der Weg gemächlich durch ein breites Tal. Doch je weiter ich komme, desto mehr verschwindet der Pfad in dichtem Gebüsch. Unachtsam bin ich dem Hauptweg gefolgt, dabei hätte ich einer kaum sichtbaren Abzweigung folgen sollen. Immer und jederzeit die Karte am Handy zu kontrollieren, ist mir aber zu viel. Das Navigieren wird mir am Hexatrek wieder zum Verhängnis.

Diesmal habe ich mich zu sehr treiben lassen und finde mich nun an einem Punkt, an dem ein Umkehren kaum mehr in Frage kommt. Ich studiere die Karte und komme zum Schluss, weiterzugehen. Es ist um wenige Kilometer weiter, dafür sind aber einige hundert Höhenmeter mehr zu überwinden. Und diese haben es in sich.

Ein schmaler Pfad windet sich immer steiler werdend einen Hang hinauf. Auf 2500 Metern Höhe erreiche ich endlich den Pass und es eröffnet sich mir ein atemberaubender Blick über die darunter liegende Landschaft. Auf der anderen Seite geht es gleich steil hinunter, nur nicht so weit. Bald darauf stoße ich wieder auf den Original-Trail, wo weitere 1400 Meter Abstieg ins Bergdorf Vallouise auf mich warten.

Der Abstieg fühlt sich endlos an und ich erreiche Vallouise am späten Nachmittag. Der große, am Ortrand liegende Campingplatz ist beeindruckend, aber der Bereich für kleine Zelte ist bei einem jüngsten Hochwasser komplett zerstört worden. Enttäuscht stehe ich da und werde von den Betreibern auf den nächsten Platz verwiesen, ganze fünf Kilometer weiter, ein kleines Tal aufwärts.

Nach kurzer Pause mache ich mich auf den Weg Eine weitere Stunde, auf einen vom Hochwasser zerstörten Weg. Dort angekommen, stellt sich heraus, dass es sich um einen spartanischen Platz handelt, ohne jegliche Infrastruktur oder Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Mein Gehirn kann die Situation kaum fassen. Irgendwie fühlt sich alles falsch an, denn mir fehlt es an allem, was ich für die nächsten Tage brauche.

Es wächst die Erkenntnis: Dieser Weg, der vor mir liegt, ist mit meiner Ausrüstung nicht zu beschreiten. Der Gedanke, noch weitere Tage so zu verbringen, ist unerträglich. Mit hängenden Schultern packe ich meine Sachen zusammen. Die Entscheidung zum Umkehren fällt mir schwer, aber die Vernunft siegt. Die fünf Kilometer ins Dorf zurück, ziehen sich, aber um acht Uhr morgens bin ich dort. Im Wasch-Saloon des Campingplatzes wasche ich meine gesamten Sachen, dusche mich und atme danach tief durch. In Regenhose und Regenjacke sitzend, alles andere ist in der Wäsche und bei einem selbst gekochten Kaffee mit frischem Crossant, schaut die Welt wieder anders aus.

Heute werde ich einen Ruhetag einlegen und ich treffe auf die beiden Neuseeländer, Sam und Matt. Sie laden mich ein, mein Zelt neben ihres aufzuschlagen. Heute ist Sonntag und viele Plätze wurden wegen der Abreise anderer frei. Hätte ich das nur gestern schon gewusst? Beim gemeinsamen Essen schmieden wir Pläne für die kommenden Tage. Matt hat noch etwas zu erledigen und wird in einigen Tagen nachkommen. Am nächsten Morgen brechen Sam und ich auf, um unser Abenteuer fortzusetzen.

Wir bleiben auf der linken Seite des reißenden Flusses. Nach wenigen Kilometern stoßen wir auf ein unüberwindliches Hindernis: Die Brücke, die das gegenüberliegende Ufer verbinden sollte, ist spurlos verschwunden. Das Hochwasser hat sie mitgerissen. Jeder Versuch hinüberzukommen scheitert. Ein Umweg würde uns zu viel Zeit kosten, deshalb beschließen wir, den Fluss trotzdem ein wenig weiter abwärts zu überqueren. Wir suchen eine nicht so tiefe Stelle, wo es gelingt.

Mit Sam überquere ich die L'Argentière-la-Bessée, durch eine Atemberaubende Landschaft, die dem Mond ähnelt. Ich übernachte auf einer Hütte, die zum Glück noch ein freies Bett hat. Auch am nächste Tag bleiben die überlangen An- und Abstiege, wo es erforderlich ist, in meiner Konzentration zu bleiben. Nur so kann ich diese Anstrengung bergauf händeln, mit den Gedanken ausschließlich beim nächsten Schritt zu bleiben.

Tja, daß das Leben in den Bergen seine Tücken hat, durfte ich bald erfahren. Nachdem ich den ganzen Tag über Felsbrocken und lange Steilhänge geklettert war, bekomme ich im Refuge de Souffle keinen Platz mehr, alles ist ausgebucht. Keine guten Aussichten für mich, da es in der Nacht Gewitter geben soll. Mit ein paar anderen schlage ich in der Nähe das Zelt auf.

Von 21 Uhr bis 2 Uhr morgens tobt ein Unwetter, aus Donner, Blitz und Regen. Von überall her kriecht das Wasser ins Zelt und meine ganze Ausrüstung ist nass oder zumindest feucht. Besonderes Glück habe ich mit meiner Isomatte, die ist sechs Zentimeter hoch und ich liege damit knapp über dem nassen Boden.

Die Nacht hat ihre Spuren hinterlassen. Müde und durchnässt schleppe ich mich aus dem Zelt. Ich bin nur mehr froh, die Nacht überstanden zu haben. Ich kämpfe mich durch das Chaos meiner nassen Ausrüstung. Jede Bewegung kostet Überwindung, aber ich möchte nicht noch mehr Zeit verlieren. Den Treffpunkt mit Sam, der in der Hütte schläft, verpasse ich dennoch.

Endlich, nach gefühlten Stunden, bin ich um Acht startklar und mache mich auf den Weg. Bis zum nächsten Dorf sind es zwar nur zehn Kilometer, allerdings über 800 Meter im Aufstieg und 1300 Meter Abstieg. Der Weg ist vom nächtlichen Gewitter stark ausgewaschen und besonders die Wasserquerungen fordern mich heraus. Der Aufstieg ist rutschig und ein paar Bereiche sind sogar mit Stahlstangen gesichert.

Diese andauernd übermäßige Konzentration kostet mir viel Energie. Mit jedem Schritt muss ich befürchten auszurutschen, was fatale Folgen hätte. Eine solche Herausforderung hatte ich seit dem Hirnabszess noch nie und habe ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, meine Grenzen zu respektieren. Diese Herausforderung treibt mich an meine absoluten Grenzen, körperlich und geistig, trägt aber auch dazu bei, mich als Person weiterzuentwickeln.

Am Pass angekommen, steht mir jetzt ein langer Abstieg bevor. Über steile, steinige und teilweise nasse Pfade springe ich nach unten.

Der Hexatrek ist ein ständiges Auf und Ab, bei dem Höhenunterschiede von über 1000 Metern keine Seltenheit sind. In Le Bourg d'Oisans finde ich mich bereits auf der Suche nach meinem dritten Paar Schuhe wieder – ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie stark das Material auf dieser anspruchsvollen Strecke beansprucht wird.

Es sind nicht nur die anspruchsvollen Wege, die ihren Tribut fordern – auch mein spezieller Gehstil trägt erheblich dazu bei. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Stabilität zu bewahren und ein Umkippen oder Stürzen unbedingt zu vermeiden. Diese konzentrierte und oft ungewöhnliche Belastung beansprucht meine Schuhe weit mehr als üblich.

Erst im zweiten Geschäft finde ich etwas Passendes: keinen Trailrunning-Schuh diesmal, sondern einen Wanderschuh von Hoka. Unter den getesteten Modellen scheint er die beste Alternative zu den Altra- oder Hoka-Speedgoat-Schuhen zu sein, die leider in meiner Größe nirgendwo verfügbar sind.

Die neuen Schuhe tragen sich zwar recht gut, sind jedoch keine Laufschuhe. Sie sind deutlich schwerer, bieten dafür aber durch den höheren Lederanteil mehr Stabilität – ein klarer Vorteil für den weiteren Weg. Was ich jedoch nicht bedacht habe, ist die nötige Umgewöhnung. Schnelle Schritte oder gar Laufen sind mit diesen Schuhen schlichtweg nicht möglich.

Gerade bergab versuche ich oft zu laufen, da das langsame Gehen für mich zu viel Kraft kostet. Ich habe eine Technik entwickelt, die es mir trotz Muskelschwäche ermöglicht, bergab zu laufen. Mit den neuen Schuhen gestaltet sich das jedoch schwierig, da sie dafür ungeeignet sind. Um die unterschiedlichen Muskelgruppen anzupassen und zu trainieren, wäre gezieltes Üben notwendig – etwas, das während des Hexatreks kaum machbar ist.

So werden speziell die Abstiege zu einer eigentlich unnötigen Erschwernis. So versuche ich das beste daraus zu machen, trotzdem gerate ich in einen Zustand, den ich immer schwerer Händeln kann. Das mich nach so vielen zurückgelegten Kilometern der letzten Jahre so etwas noch außer Tritt bringen kann, hatte ich nie gedacht.

Zunächst merke ich die körperliche Veränderung aufgrund der neuen Schuhe noch nicht stark, das sollte sich aber bald ändern. Ich übernachte selten unter 1800 Meter Seeehöhe und das meist bei schönstem Sonnenunter- oder Aufgang.

Der Hexatrek ist mehr als nur eine Wanderung für mich. Es ist eine Reise zurück ins Leben und ein Beweis dafür, dass auch nach Rückschlägen wieder neue Wege entstehen können.

Der Hexatrek fordert mich körperlich und mental heraus. Ich verlasse meine Komfortzone immer wieder, denn nur so kann ich wachsen. Auch nach acht Jahren ist das Gehen für mich die größte Übung. Jede Bewegung, jeder Schritt schult meine Wahrnehmung und erweitert meine Grenzen und dafür bin ich dankbar, denn diese Grenzen sind nach wie vor da.

Für die YouTube Serie, "Menschen im Porträt", von Markus Leyacker Schatzl, habe ich mich letztes Jahr bereit erklärt, nach langer Zeit, vor die Kamera zu treten. 2017 gab es einen Beitrag von Puls4, wo ich mit meinen Handicaps noch sichtlich zu kämpfen hatte. Das war einer der Gründe, dass ich ein längeres Interview bisher immer abgelehnt hatte.

Besonders die Wortfindungsstörungen waren unangenehm. Ich vergaß oft mitten im Satz, worüber ich weiter sprechen wollte oder vergaß einzelne Wörter im Satz. Deswegen hatte ich alles abgelehnt, was mit einer Kamera zu tun hatte.

Markus hat mich schon vor einigen Jahren das erste Mal gefragt, aber ich fühlte mich nicht bereit dazu. Für ein längeres Interview fehlte mir die Konzentrationsfähigkeit und mich entsprechend ausdrücken zu können.

Einen Wendepunkt brachte eine Einheit beim therapeutischen Tanzen, vor zwei Jahren. Damals verbesserte sich meine Wahrnehmung und für einige Minuten konnte ich mich, gefühltermaßen ohne Denken, bewegen. Es hatte großen Anteil daran, es zu versuchen.

Ich habe aber auch Markus zu danken, für seine verständnisvolle Art mich zu Interviewen. Die Unterhaltung ließ mich die Anwesenheit einer Kamera vergessen und war wie ein Gespräch im Kaffeehaus.

Das Ergebnis kann man hier anschauen:

Ich hoffe, es kann ein bisschen vermitteln, was ich in den letzten Jahren alles erlebt habe und eigentlich noch immer erlebe. Mit dem Gehen habe ich mir etwas erarbeitet, was mein größter Wunsch war. Es ermöglicht mir das Abenteuer Leben, mit all seinen Facetten, neu zu entdecken. In gewisser Weise bin ich wie ein Kind, daß genauso wie ich, das Leben entdecken möchte.

Der vielleicht irreführende Titel meint, ich sei um die Welt gegangen. Das bin ich natürlich nicht, sondern ich bin seit 2016 rund 45.000 Kilometer in Summe gegangen. Das wäre einmal am Äquator rundherum, was über 40.000 Kilometer wären.

Sehr viel bin ich in meiner Heimat gegangen und rund 16.000 Kilometer auf Pilgerwegen und Fernwanderungen. Ich habe meine Automatik verloren und die millionenfachen Wiederholungen, helfen mir Gehen zu können. Tue ich nichts, bildet sich alles schnell zurück.

So lange es brauchte und so schwer es war, wieder gehen zu lernen, so wartet jetzt ein noch größeres Abenteuer auf mich, nämlich LEBEN zu lernen.

„Das größte Abenteuer, das du haben kannst, ist das Leben, das du dir erschaffst.“

Unbekannt

Am 20. August 2016 durfte ich das Krankenhaus nach 5 Monaten Aufenthalt verlassen. Es ist seither ein Leben am Limit, ein Leben, das ich in allen Bereichen von null an beginnen durfte.

Natürlich kann ich auch weniger wollen und machen, aber ich wollte kein Pflegefall bleiben, denn das war ich über ein Jahr. Dann werden einfachste Gänge wie aufs WC, neben einer befahrenen Straße oder zum Einkaufen zu gehen mühsam, wenn nicht unmöglich. Und es geht schneller zurück, als vorwärts. Zeitlich ist es wie gestern passiert und die Zeit dazwischen existiert nicht.

Oft kann ich es gar nicht glauben, dass schon so viel Zeit vergangen ist. Ich muss bewusst daran denken, denn ich tue mich schwer mit dem Zeitgefühl. Für mein Gehirn beginnt jeder Tag neu.

Allerdings kann ich mich an den Tag der Entlassung noch gut erinnern. Es begann damit, dass ich sehr kurzfristig von meiner Entlassung erfuhr, dann aber doch noch einen Tag länger bleiben musste. Meine Lebensgefährtin war darauf nicht vorbereitet und musste erst alles herrichten. Die Kinder waren zum Glück gerade bei der Großmutter, es wäre sonst zu viel Stress geworden.

Eigentlich wollte ich nur mehr weg aus dem Krankenhaus. Nicht wegen der Menschen, denn ich bin noch heute jedem Einzelnen dankbar für alles, was sie für mich taten. Es waren meine Bezugspersonen über viele Monate geworden, die Krankenschwestern und besonders meine Ergo- und Physiotherapeutin.

Allerdings bekam ich allergische Reaktionen an den Zugängen der Einstiche am Arm und ich konnte keine Krankenhauskost mehr vertragen. Ich stieß alles ab. Es wurde Zeit, das Krankenhaus zu verlassen.

Es war ein Samstag und somit ein ruhiger Tag am Beginn des Wochenendes. Die Verabschiedung fiel mir schwer, weil ich meine Gefühle und Emotionen noch nicht unter Kontrolle hatte. Zum Glück war Wochenendbetrieb und nicht so viele der Krankenschwestern und Ärzte anwesend.

Das Packen meiner Habseligkeiten nahm ein bisschen Zeit in Anspruch, denn es hat sich doch mehr in den letzten Monaten angesammelt, als ich glaubte. Meine schwarze Expeditionstasche von früher, war bis oben hin gefüllt mit Bekleidung, ein paar Büchern und sonstigen Kleinkram.

Den Entlassungsbrief abgeholt und dann konnte mich nichts mehr halten. 11 Uhr war zum Abholen ausgemacht, aber ich verließ die Etage schon um 10 Uhr.

Mich selbst und die Tasche hinter mir herziehend, schleppte ich uns zum Fahrstuhl und fuhr nach unten. Immer wieder musste ich vor lauter Schwindel hinknien, denn ich konnte noch kaum mehr als ein paar Meter weit gehen und musste viele Pausen einlegen. Der Schritt ins Freie war wie eine Erlösung.

Die letzten Monate verließ ich den Reha-Stationsbereich und mein Zimmer nur ein paarmal, meist um mit dem Rollstuhl zu einer Untersuchung zu einem anderen Gebäude geführt zu werden. Diesmal war mein Ziel aber die Wiese vor der Station. Bisher war sie für mich nur vom Fenster aus sichtbar, denn die Natur und Grün war mir schon damals sehr wichtig. Ich wollte mich endlich im Gras niederlegen können und die Natur spüren, im Gegensatz zur sterilen Umgebung des Krankenhauses.

Erschöpft, diesen Weg geschafft zu haben, hatte ich noch eine halbe Stunde Zeit für mich alleine. Mein Denken funktionierte nicht und ich war einfach nur glücklich das Gras zu spüren und diese 5 Monate hinter mich gebracht zu haben. Mein neues Leben konnte endlich beginnen, von dem ich allerdings noch nicht erahnen konnte, was auf mich zukommt. Erschöpft,aber freudig und zufrieden Strichen meine Finger durch das Grün und ich spürte die Energie. Die Sonne schien auf mich und um nichts auf der Welt wäre ich zurück gegangen, ich war endlich frei, so frei wie ein zu Pflegender eben sein kann.

Noch sechs Jahre danach erzeugt es Emotionen in mir, daran erinnert zu werden. Was war das für eine Zeit bisher? Damals wusste ich noch nicht, wie es weitergehen könnte, denn ich lebte, wie auch heute noch, für den Tag.

Der nächste Tag ist nicht denkbar und so war es besonders in dieser Anfangszeit. Sechs Jahre sind eine lange Zeit. Jeden einzelnen Tag sind seither meine Handicaps da und spürbar, trotz der Verbesserung. Die fehlende Propriozeption ht einen großen Anteil daran.

Es ist für mich aber nicht vorstellbar, was heute wäre, wenn ich diese lange Zeit mit nicht soviel Rehabilitation, Übungen und Training verbracht hätte? Es gibt natürlich auch Zeiten des Nichtstun, aber auch diese Zeit ist Rehabilitation und darf im richtigen Moment auch sein. Allerdings darf es nicht länger als ein paar Tage dauern, sonst baue ich zu viel ab.

Am liebsten vergleiche ich die letzten Jahre mit meinem Training im Leistungssport, denn dieses früher erlebte Wissen hilft mir heute. Meine Rehabilitation ist mit dem Training im Sport vergleichbar, wenn auch viele Leistungsstufen und Zielsetzungen darunter. Es geht darum, die 24 Stunden am Tag fürs besser werden zu nutzen. Mein Gehirn hält mich nach wie vor im Jetzt fest und lässt Ausflüge in die Vergangenheit oder Zukunft nur beschränkt zu. Das erleichtert es mir, meine Energie für die Heilung einzusetzen und nicht in nutzlosen Gedanken zu verlieren.

Mein Hauptaugenmerk liegt in der Wahrnehmung, gefolgt vom Kraft- und Ausdauertraining, sowie dem Gehirntraining. Was hat sich aber seit diesen sechs Jahren verändert und warum "Leben am Limit"?

Seit dem Krankenhaus habe ich viel erreichen dürfen, allerdings sieht man im Blick von Außen nur einen klitzekleinen Ausschnitt vom Ganzen. Es sieht oder es weiß kaum jemand um den nötigen Aufwand, um mich unter besten Umständen sehen zu können, den ich brauche, um nicht zu viel Energie zu verlieren.

Besonders die Wahrnehmung im Äußeren muss dann passen, dass ich mich zum Beispiel mit jemanden persönlichen treffen kann. Die Energie ist noch vorm Ende des Tages zu Ende, das muss ich immer im Auge behalten. Meine Defizite merkt man mir großteils nicht an und verfällt leicht in den Glauben, es geht mir eh gut.

Ein wichtiger Punkt ist die Kraft und Ausdauer. Allerdings musste ich erkennen, dass ich dranbleiben muss und mich nicht gehen lassen darf. Spätestens am zweiten Tag habe wieder was dafür zu tun, um es wenigstens zu Erhalten. Denn ich brauche mindestens dreimal so lange, um wieder dort zu sein, wo ich war.

Im Gehen hole ich mir die meiste Motivation und Gesundheit und deswegen ist Pilgern so wertvoll für mich. Damit konnte ich bisher schöne Fernwanderungen unternehmen, die mir viel gebracht haben. Es ist wie ein Trainingslager, wo ich mich nur ums Gehen, Essen und Schlafen kümmern muss. Diese Konzentration darauf bringt mir viel.

Das Leben am Limit besteht unter anderem darin, dass ich mich sehr auf mich konzentrieren darf und keine anderen Gedanken zulassen muss. Sobald ich mich zum Beispiel unterhalte, sinkt meine Leistung in allen anderen Bereichen. Darum bin ich meistens alleine unterwegs, denn dabei kann ich meine Eigenwahrnehmung am besten schulen und auf alles schnell reagieren. Das Gehen zu zweit trainiert allerdings meine Wahrnehmung im Außen. Ob alleine oder zu zweit, alles passiert an der Grenze.

Ich integriere in das Gehen viele Übungen vom therapeutischen Tanzen, das mir in vielerlei Richtung hilft. Ich konnte damit meine äußere Wahrnehmung verbessern, mein Gehen, meine Bewegung und noch vieles mehr, wie zb. meine Leichtigkeit, im doppelten Sinne gemeint. Dieses "viele mehr" sind oft nur kleine Dinge, die mir aber in Summe zu einer besseren und leichteren Bewegung verhelfen und damit ein Großes ergeben.

Am Anfang war es unumgänglich für mich, für die Überquerung einer Straße meine Wahrnehmung zu steigern. Ich konnte lange nicht abschätzen, wie weit entfernt oder wie schnell ein Auto auf mich zukommt. Jede Straße ohne Zebrastreifen oder Ampel wurde zur Herausforderung. Wobei ich die ersten drei Jahre manche Ampel oft nicht bei Grünphase schaffte. Die letzte Ampel, am Hauptbahnhof gelegen und mit einer doch recht kurzen Grünphase, schaffte ich erst im Winter vor zwei Jahren bei Grün zu überqueren. Es war unangenehm, die Blicke der in Eile befindlichen Autofahrer zu spüren oder angehupt zu werden, wenn die Autofahrer Schon losfahren wollten. Oft wünschte ich mir ein großes Behindertenschild umgehängt zu haben. Die Inklusion ist bei den meisten sogenannten "normalen" Bürgern noch nicht angekommen.

Die Wahrnehmung ist aber auch, Entfernungen abschätzen zu können. Drei Jahre verbrachte ich immer wieder damit, Papierkügelchen aus unterschiedlichen Entfernungen in einen Papierkorb zu werfen. Später wechselte ich dann auf ein Frisbee ins Freie, was ich bis heute noch übe. Langsam bekomme ich mehr Gespür für die Distanz, was mir sehr weiterhilft.

Aber auch im "Klettern" habe ich mich weiterentwickelt. Nicht so weit weg von mir befindet sich ein Höhleneingang, in deren Vorraum es sich für mich ideal einen Schritt über dem Boden üben lässt. Angefangen habe ich im Kinderbereich einer Kletterhalle, mit nur hinaufsteigen auf den untersten Bereich. Schon das Stehen und mit der Hand festhalten war ein Kraftakt und nur kurz möglich. Heute kann ich mich im echten Fels bis zu 30 Sekunden hin und her bewegen. Dann lässt die Kraft meist in den Finger aus.

Solange ich nicht in Bewegung bin, also hauptsächlich zu Hause, brauche ich noch viel Zeit in der horizontalen Lage. Das bedeutet, ich verbringe noch immer viel Zeit im Liegen, denn da hat das Gehirn die beste Erholung. Besser ist nur noch Schlafen, davon brauche ich mindestens 10 Stunden in der Nacht, zusätzlich zur Ruhe am Tag.

Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal keine Aufwärtsbewegung in meiner Rehabilitation. Der Tiefpunkt war der Nierenstein im März, der mich viel gekostet hat und was ich bis heute nicht aufholen konnte. War die ersten Jahre eine langsame lineare Aufwärtsbewegung möglich, so flachte sie mit dem Beginn der Pandemie ab und seit letztem Herbst auch mal abwärts zu gehen.

Es war seit Herbst 2021 ein ewiges Auf und Ab und eher ein so gut es geht, den Zustand zumindest zu halten. Bis jetzt ist mir das einigermaßen gelungen, wenn ich auch einige Vorhaben nicht durchführen konnte. Mein Ziel ist es nach wie vor eine Verbesserung zu erzielen, denn mehr oder weniger Behinderung bedeutet dasselbe, es bringt mich beides trotzdem ständig ans Limit.

Im Moment lebe ich schon zu lange ein Leben am Limit, dass immer zugegen ist. Wenn ich liege und aufstehe, ist die erste Zeit am Limit. Wenn ich vom Rad absteige, dauert es einige Minuten, bis ich mich wieder ans Gehen gewöhne und den Schwindel in den Griff bekomme. Die Muskel- und Körperschwäche behindert mich sehr und ich könnte noch viele Dinge aufzählen, um dieses Leben am Limit zu beschreiben.

Allerdings denke ich nicht so viel darüber nach, was nicht geht, als an das, was ich wieder möglich machen möchte. Selbst an schlechten Tagen verliere ich kaum meinen Optimismus und versuche alles, was mir dann guttut, auch zu machen.

Wenn ich mich nach meinem Himmel und Hölle Spiel bewerte, dann stehe ich an schlechten Tagen auf 3 und an guten auf 4. Dass ich noch nicht auf 5 bin, habe ich der Pandemie zu verdanken, wo ich nach meinem Wintercamino knapp dran war. Aber ich arbeite weiter daran.

Am Beginn nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus bin ich auf 1 gelegen. 6 Jahre Jahren später habe ich mit viel Übung und Training die 4 noch nicht langfristig erreicht. Die Zukunft wird zeigen, was noch möglich ist.

Es ist mir klar, dass mit fortwährender Dauer eine Verbesserung langsamer wird, langsamer als es eh schon ist. Aber auch beim Radrennfahren bin ich früher immer drangeblieben und es zeigte mir, dass Aufgeben kaum Sinn macht. Bei minus 40 Grad in Alaska gibt es kein Aufgeben, so wie auch jetzt nicht.

So wird die Rehabilitation noch länger in meinem Leben bleiben. Das Leben am Limit kann ich hoffentlich in Zukunft reduzieren, es ist aber derzeitig notwendig, um weiterzukommen.

Zur Feier des Tages bin ich mit dem Rad gefahren. Das Radfahren steht wie kaum was anderes für meine verbesserte äußere Wahrnehmung und Reaktion.

Ich bin zwar vorsichtig unterwegs und im Zweifelsfall langsam, aber es geht voran. Einzig die Körperschwäche limitiert mich noch. Die Muskeln und das Bindegewebe rund um die Wirbelsäule ermüden zu schnell. Aber auch hier zählt dranbleiben. Kilometer um Kilometer weite ich aus und bin glücklich, schon15 bis 25 Kilometer fahren zu können, je nach Tageszustand.

Wie kannst du ein Limit setzen, wenn du die Grenzen nicht kennst?

Seit einigen Wochen übe ich wieder vermehrt Radfahren. Dabei mache ich auch Selfies im Fahren, die beides meine Wahrnehmung trainieren. Es war und ist noch immer ein weiter Weg dorthin.

Mit dem Rennrad unterwegs zu sein, ist ein wichtiger Baustein, um schneller reagieren zu lernen. Das Radfahren dient in erster Linie meiner Wahrnehmung im Äußeren, wobei aber auch der Inneren eine Bedeutung zukommt. Mit der Propriozeption habe ich sowieso eine Aufgabe, die mir oft endlos erscheint.

Seit 2017 versuche ich meine Rehabilitation mit Fotos zu dokumentieren. Ich werde immer wieder dazu gefragt, wie ich das denn am Rad mache. Das Problem ist bei mir ja die Feinmotorik der Finger und die Tiefensensibilität. Von daher kommt es, dass ich gerade von den ersten Jahren meiner Rehabilitation nicht viele Fotos habe.

Mit dem Training der Feinmotorik in den Fingern höre ich bis heute nicht auf. Es ist einer der vielen Punkte, die alle meinen Gesamtzustand ausmachen.

Zuerst nur im Stand am Rad sitzend, versuchte ich mich im Laufe der Zeit auch während dem Fahren an Selfies. Zweimal ist mir das Handy aus der Hand geglitten, ich hatte aber Glück, es ist nie zerbrochen. Ich brauche aber auch ohne Radfahren jährlich ein bis zwei Handys. Die Feinmotorik lässt noch immer zu wünschen übrig.

Außerdem mache ich meist viele Fotos, von denen ich hoffe, dass eines geworden ist. Ich habe mich auch schon am Filmen versucht, aber das ist ein anderer Fall. Mein Gehirn macht da nicht mit und ich bin schnell überfordert. Ich zeige natürlich nur die besten Fotos, die unzähligen Versuche dazu sieht man natürlich nicht.

So geht es auch mir, denn man sieht nur mich als Ergebnis, allerdings sieht niemand das viele Training oder wenn ich einmal nicht mehr kann. Gerade Treffen mache ich meist nur unter besten Voraussetzungen, die oft rar sind. Das bekommt man dann zu sehen. Das ist wie ein Bild, für das aber viele notwendig waren.

Die äußere Wahrnehmung bezieht sich auf die Umweltwahrnehmung und damit sind Menschen und Gegenstände gemeint, wie fahrende Autos oder andere Fußgänger. Nur langsam lerne ich, die Geschwindigkeit des eigenen Körpers oder eines Autos, zum Beispiel für die Überquerung einer Straße, richtig einzuschätzen.

Um über eine Straße zu kommen, brauchte ich anfangs mehrere Minuten. Ich musste oft 30 Sekunden in eine Richtung schauen, bis ich erkennen konnte, dass nichts kam. Das Gleiche auf der linken Seite. Allerdings war ich mir dann nicht mehr sicher, ob rechts nichts kommt und so begann das Spiel von Neuem.

Beim Radfahren ist wichtig, alle auftretenden Hindernisse schnell zu erkennen, was eine große Steigerung im Gegensatz zum Überqueren einer Straße war. Diese äußere Wahrnehmung im Ansatz wieder zu erlernen war der Grund, weshalb ich erst nach vier Jahren mit dem Radfahren beginnen konnte.

Anfangs konnte ich nur alleine fahren, denn ich musste derart aufmerksam mit mir und der Umgebung sein, eine Begleitung hätte mich nur abgelenkt. Das dauerte damals mehrere Monate, bevor ich mit meinem Freund Harry zusammen Radfahren ging. Mit ihm hatte ich in Australien, Alaska und Afrika Radrennen bestritten und jahrelang zusammen trainiert. Das geht nur, weil ich großes Vertrauen in ihn habe. Mit anderen Personen traue ich mich noch nicht. (Hier geht's zum: Wie ich Radfahren begann)

Ich musste zuerst mein räumliches Vorstellungsvermögen wieder herstellen. Step by Step steigerte ich mit meiner Wahrnehmung auch die Kilometer, sowie die Zeit, die ich auf dem Fahrrad verbringen konnte. Eineinhalb Stunden waren damals, Ende des Jahres 2020, möglich.

2021 lag mein Focus allerdings wieder am Gehen, meinem Ziel geschuldet, dem Walkabout durch Österreich. Über den darauffolgenden Winter saß ich nur sehr sporadisch am Rad, wodurch sich die Wahrnehmung stark zurückbildete. Das war aber auch der Pandemie geschuldet, dessen Folgen mir im Nachhinein betrachtet sehr stark zusetzten und dieses Jahr umso stärker herauskamen.

Ich startete diesmal zwar nicht bei null, musste aber trotzdem Radfahren in der Wahrnehmung neu lernen. Besonders mein Muskelkorsett war miserabel und verhinderte langes Sitzen. Ich fühlte mich wie eine schlecht gespannte Marionette.

...beschränkt sich nicht nur darauf, was ich außerhalb meines physischen Körpers erfahre, sondern bezieht sich auf das spüren von Gefühlen und Emotionen, wie Freude oder Unbehagen.

Da hat der Hirnabszess am Thalamus ganze Arbeit geleistet, denn er steuert den Körper. So habe ich alles neu zu lernen, selbst heute, nach über sechs Jahren noch immer. Es scheint ein endloses Thema zu sein. Setzte ich nur kurz aus mit dem Training, bildet sich alles zurück.

Seit September 2019 gehe ich regelmäßig zum therapeutischen Tanzen. Dort lerne ich nicht nur die Bewegung neu, sondern auch meine innere und äußere Wahrnehmung wiederzuerlangen. Deshalb ist diese Art der Therapie so genial für mich und es ist mir unverständlich, dass es nicht von der Krankenkasse anerkannt wird.

Ich habe dort die Möglichkeit, in einem geschütztem Rahmen, diese innere und äußere Wahrnehmung wiederzuentdecken und auszuprobieren. Ob Einzelstunde oder im Gruppentraining, jede Stunde birgt eine neue Erfahrung, die mich weiter bringt. Es bringt mich oft an die Grenze, aber nur dort ist ein Weiterkommen möglich.

Vieles in der Therapie gelernte, kann ich auch beim Radfahren umsetzen oder hilft mir, weiterzukommen. Denn gerade die Wahrnehmung ist beim Radfahren besonders gefordert.

Die Themen Freude und Genuss konnte ich erstmals erfolgreich beim Radfahren umsetzen. Bisher war Radfahren mehr Therapie oder Krafttraining, aber letztens konnte ich 15 Kilometer unter Genuss zurücklegen.

Viel weiter hätte es nicht sein dürfen, dann wäre es vorbei mit dem Genuss gewesen. Durch die Körper- und Muskelschwäche gerate ich schnell ans Limit. Dieses Limit immer weiter hinauszuschieben, ist mein Ziel. Das bringt mir auch für den Alltag viel.

Dabei ist es wichtig, auf mich zu hören und meiner Eigenwahrnehmung zu vertrauen. Diesmal bin ich rechtzeitig vom Rad gestiegen und konnte die Ausfahrt unter Genuss verbuchen. Ein wichtiger Tag für mich, denn es werden auch wieder andere Tage kommen, Tage des Trainings und Tage wo es mir nicht so gut geht.

So aber kenne ich jetzt das gute Gefühl, welches ich mit Leichtigkeit verbinde. Ich darf mich nur nicht beirren lassen, es wieder zu spüren. An Tagen wo ich Radfahren gehe, darf ich umso mehr meiner Eigenwahrnehmung vertrauen und lerne jedes Mal, mehr zu spüren. Wann ist es Genuss oder wann darf ich wie weit gehen, im Krafttraining.

Der Hirnabszess und dessen Folgen sind mit Abstand mein längstens und wichtigstes Rennen im Leben,vorher war alles nur die Kür.

Da fällt mir nur mehr ein Spruch im geplanten Vespa-Film ein:

Das Altstadt-Kriterium Graz ist am 26.Juli, nach vielen Jahren der Abwesenheit, wieder zurück. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dieses Rennen hat 1992 mein Leben nachhaltig verändert. Die Erlebnisse rund um das Rennen waren einer der Gründe, wenn nicht sogar der Hauptgrund, für meinen Wechsel vom Straßenradrennsport zum MTB-Extremsport.

Das Kriterium in Graz war damals eine der wenigen Möglichkeiten als Amateur gegen Profis zu fahren. Außerdem bot es die Möglichkeit, die Mannschaft, die Sponsoren und sich selbst in der Heimatstadt zu präsentieren. Die Wiederbelebung dieses Rennens dient mir dazu, das damals erlebte für mich jetzt nach dem Hirnabszess aufzuarbeiten, zu verstehen und wie ich den Weg zum Mountainbike fand.

Seit dem Hirnabszess ist Aufarbeiten ein wichtiges Thema für mich. Die Gründe, weswegen ich Extremsportler wurde, weiß kaum jemand.

Ich arbeitete damals noch bei der Post als Beamter. Also eigentlich, denn 1992 nahm ich über den Sommer hinweg mehrere Monate unbezahlten Urlaub, um mich ganz dem Radrennsport widmen zu können. Keine lästigen Urlaubsansuchen, um an Rundfahrten teilnehmen zu können, 24 Stunden am Tag trainieren, um besser zu werden und genug Zeit für Erholung zu haben.

Das waren Vorteile, die unbezahlbar waren und sich auch in Ergebnissen niederschlugen. Allerdings waren auch Vorkommnisse dabei, die mich oft am Wert dieser Ergebnisse zweifeln ließen. Das Altstadt-Kriterium war dann die Spitze des Eisberges. Nach einem weiteren Jahr auf der Straße wechselte ich dann aufs Mountainbike endgültig um.

Dieses Rennen war der größte Klassiker Österreichs im Frühjahr, zur damaligen Zeit. Die Wetterbedingungen machen dieses Rennen besonders schwer, es gab immer starken Gegen- und Seitenwind und in diesem Jahr ganz besonders.

Regen, Kälte und Wind, manchmal so stark, dass ich mit der kleinen Scheibe im Flachen gegen den Wind ankämpfte, machten es 1992 wirklich schwer. 500 Meter vor dem Ziel war ich auf Siegeskurs, allerdings streikte dann meine Gangschaltung am Ende des Schlussanstieges und ich konnte nicht mehr hinunter schalten.

Die letzten flachen Meter ins Ziel strampelte ich bei starkem Rückenwind mit nur 53:17. Wenige Meter vor dem Ziel überholten mich noch einige Fahrer und so belegte ich nur den für mich enttäuschenden 5. Rang.

Damit wusste ich zumindest, dass meine Form passte und mehrere gute Ergebnisse in den nächsten Wochen bestätigten das. Wenige Wochen vor der Österreich-Rundfahrt kam der Nationalteam-Trainer zu mir und sagte, ich solle die nächsten Wochen auf mich aufpassen, nur mehr gut trainieren, nicht mehr um Platzierungen zu kämpfen, denn er plante mich fix für eines der drei Nationalteams ein.

Dort dabei sein zu dürfen, dafür arbeitete ich seit Jahren. Ein Traum ging in Erfüllung.

Die nächste Episode passierte mir bei einem gut besetztem Rennen. Obwohl nicht vorgesehen, passierte es trotzdem, dass ich in der 20 Mann Spitzengruppe landete, die vereint zum Zielsprint antrat. Ich wurde Siebenter, schien aber nicht in der Wertung auf. Erst nach Reklamation und dem Studium der Zielkamera wurde ich doch noch nachträglich an die erreichte Stelle gesetzt.

Damals kam eine erste Unzufriedenheit damit auf, von so vielen äußeren Umständen abhängig zu sein, um gute Ergebnisse erreichen zu können. Straßenrennfahren war ein Teamsport und es braucht viele Dinge, um vorn dabei zu sein, aber zum wiederholten Mal übersehen zu werden oder von Funktionären abhängig zu sein, war mir zuwider.

14 Tage vor der Österreich-Rundfahrt war ich in einen Massensturz verwickelt, dessen Verletzungen mich eine Woche nicht trainieren ließen und mich weit zurückwarfen. Die Österreich-Rundfahrt war für mich damit gestorben.

Die Luft war draußen, denn mein größtes Saisonziel hatte ich damit nicht erreicht. Aber noch war ich freigestellt von der Arbeit als Postbeamter und so versuchte ich mich erneut für die restliche Zeit zu motivieren und gut zu trainieren. Eine Eigenschaft, die mir heute, nach dem Hirnabszess, zugute kommt. Nicht aufgeben, niemals und unter keinen Umständen.

Zwei Tage nach der Tour de France fand das Altstadt-Kriterium statt. Die Profi-Stars waren Sean Kelly, Acasio da Silva, Harry Maier und dazu kam noch die heimische Elite.

Eine nasse Straße am Anfang war nicht einfach, kam mir aber entgegen. Schon bei den ersten Wertungen konnte ich punkten und ich hielt mich immer in den vordersten Positionen auf. Es gab ein gutes Gefühl, gegen Weltklassesprinter wie Sean Kelly fahren zu können.

Dazu war die Stimmung wie nirgendwo sonst in Österreich und die 30.000 Zuschauer waren Weltklasse. Riesiger Jubel begleitete uns rund um die Strecke und besonders die Kopfsteinpflasterpassage die Bürgergasse hoch, verursachte Gänsehaut.

Allerdings machte ich die Rechnung ohne den Wirt. Ich hatte am Ende sechs Punkte erreicht, was für einen Platz, unter den ersten zehn normalerweise locker gereicht hätte. Mein Name wurde aber nicht zur Siegerehrung aufgerufen. Ok, dachte ich, dann hat es eben nicht für die ersten zehn gereicht, war mein erster Gedanke. Mein Präsident des Radklubs und der sportliche Leiter hatten keinen Überblick und so fuhr ich am Abend nach Hause.

Am nächsten Tag schlug ich die Zeitung auf und sah, dass ich hinter Roland Königshofer, dem besten Amateur, den sechsten Rang belegt hätte, aber nicht aufschien. Der folgende Anruf beim Veranstalter brachte hervor, dass mich ein Rennkommissar mit einer Runde Rückstand führte, die ich aber nie hatte. Ich kann es mir nur so erklären, dass ich mit einem meiner Teamkollegen verwechselt wurde. Ich war bitter enttäuscht, denn wieder einmal wurde ich nicht belohnt.

Dass so ein Fehler beim Heimrennen, vor 30.000 Zusehern, möglich ist, war mir unverständlich. Ich verzichtete auf jeden Protest, es war sowieso schon zu spät. Betroffen entschloss ich mich, noch in derselben Woche einen Flug nach Australien zu buchen, um an der Australien Bike Challenge im September teilzunehmen, welche die erste West-Ost Durchquerung per Rad von Australien werden sollte. Es war mein Einstieg ins Abenteuerradrennen, von dem ich nicht mehr Los kommen sollte.

Ich hängte zwar noch eine Straßensaison 1993 an, aber dieser Ausflug nach Australien sollte mein Leben verändern. Dort lernte ich den Amerikaner John Stamstad kennen, der mir von einer Reihe toller Rennen in den USA erzählte, darunter auch das Iditasport Race in Alaska. Dieses Rennen sollte mein Leben nachhaltig verändern.

Bei diesem Rennen war ich alleine verantwortlich, was das, was ich werde. Keine Betreuer oder Funktionäre, ich alleine hatte es in der Hand etwas zu werden oder eben auch nicht. Das zu managen, wurde meine neue Aufgabe, in deren Folge ich auch meinen Beamtenjob an den berühmten Nagel hängen sollte.

Dreimal die Crocodile Trophy, die Kenia Sport Safari und natürlich das Iditasport Race, dass ich 1997 exequo mit Harry Maier gewinnen konnte waren, waren die Folge.

Alle 📸 vom Altstadt-Kriterium in Graz ©Klaus Krasser

Gehen in der Natur ist Leben, dazwischen steht Üben, Therapie und Training, das zwar auch dazugehört, ich aber nicht unbedingt zum Leben dazuzählen möchte. Ich muss dazusagen, dass ich jetzt im siebenten Jahr nach dem Hirnabszess stehe.

Die Therapie an der Propriozeption ist etwas, was ich nicht an einem Tag erlernen kann und bei mir sowieso einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Es geht darum hineinzuspüren, wie es mir aktuell geht und dann daran trainieren. Gewisse Dinge lassen sich allerdings auch nicht mehr herstellen, wie manches am Nervensystem.

Deshalb komme ich auch vom Reha-Gedanken nicht los. Von Anfang an in der Reha, in der Physiotherapie, Ergotherapie oder im therapeutischen Tanzen, hat sich der Reha/Therapie-Gedanke festgesetzt und ist nach wie vor in mir präsent. Dranbleiben ist wichtig und dafür muss ich meine Motivation fürs Training und Üben hochhalten, auch wenn ich einmal nicht möchte.

Zu Hause ist noch zu viel im Gedanken der Therapie, etwas verbessern zu wollen oder wenigstens behalten zu können. Das Leben tritt dabei in den Hintergrund. Leben und Therapie passen noch nicht zusammen, denn mein Leben ist von Therapie bestimmt.

Besonders die Corona-Pandemie mit ihren Maßnahmen hat mich sehr aufgehalten wieder ins Leben zu kommen. Daher war der Camino Frances eine willkommene Abwechslung zum täglichen Training zu Hause. Die täglich vielen Stunden Gehen in der Natur taten mir gut. Allerdings zeigte der Weg mir auch alles gnadenlos auf, was nicht passte.

Seit dem Camino arbeite ich konzentriert an allem. Durch die vielen Einschränkungen in der Pandemie habe ich mich seit zwei Jahren immer mehr zum Gehen in die Natur zurückgezogen. Vieles schon gelernte, ist jetzt wieder neu zu erfahren. Doch dieses "neue" kann auch abschrecken, es kostet mir oft zu viel Energie. Dann heißt es ruhig bleiben und weitermachen, wie ich eben schon vor drei Jahren an mir arbeitete.

Oft bleibe ich dafür lieber im Wald, der mir Ruhe gibt, um wieder Energie fürs Weitermachen zu haben.

Es sind so viele Bereiche zum Trainieren, dass ich nur langsam vorwärtskomme und die Propriozeption ist dabei eine der wichtigsten. Unterteilen kann ich sie in die Empfindungsnerven, in Nerven, welche die Muskeln steuern und Nerven, die die Organe steuern.

Jeder einzelne Bereich gehört trainiert und therapiert, um meine Wahrnehmung und die Bewegung zu verbessern. Beim Gehen merke ich es sofort, wie ich drauf bin. Höre ich auf an etwas zu trainieren oder gibt es eine zu lange Unterbrechung, bildet sich alles immer wieder schnell zurück.

Daher waren die Einschränkungen in der Pandemie wenig hilfreich, da ich nicht alles kompensieren konnte. Ich tat zwar, was ich konnte, aber in Summe war der Rückschritt zu groß.

Besonders die Hände fühlen sich pelzig an und das Gefühl ist mal besser oder schlechter. Besonders das Gefühl über die Stellung von Muskeln und Sehnen ging verloren. Durch die wenigen Informationen über die momentane Körperhaltung entsteht eine Gang-Unsicherheit. Nur durch die endlosen Wiederholungen im Gehen, besonders beim Pilgern, kann ich mittlerweile recht sicher gehen. Dranbleiben heißt aber das Zauberwort, denn es bildet sich immer recht schnell zurück und Unsicherheit ist dann die Folge.

Enge Gehsteige neben einer befahrenen Straße erfordern dann noch mehr Aufmerksamkeit als sonst. Sicherheit gibt mir dann das entlang gleiten mit einem Finger am Zaun oder einer Mauer neben mir. Damit kann ich Entfernungen besser abschätzen und bleibe stabiler.

Bei der Temperatur muss ich noch besonders aufpassen. Das Wärme- und Kälte-Empfinden hat sich zwar gebessert, ist aber noch immer gestört. Ich kann oft nicht richtig abschätzen, wie starker Sonnenschein oder Kälte schnell zu Sonnenbrand oder Erfrierungen führen kann. Die Nerven senden falsche oder gar keine Reize an das Gehirn. Die Folge können ein Schweregefühl, ein Kältegefühl, Missempfindungen oder ein verändertes Schmerzgefühl sein.

Eine Schwierigkeit ist es, das immer richtig einordnen zu können. Da hat mir das therapeutische Tanzen beim Üben der Eigenwahrnehmung sehr geholfen. Damit lerne ich immer besser, alle Empfindungen besser einordnen zu können. Diese mittlerweile immer bessere Wahrnehmung meiner selbst hilft mir über die fehlende Wahrnehmung im Außen hinweg.

An Brücken oder ausgesetzten Stellen muss ich nach wie vor aufpassen, es geht aber schon viel besser. Klettern in der Waagrechten, einen Schritt die Wand hoch, geht schon. Senkrecht die Wand hoch, funktioniert noch nicht. Schwindel haltet mich noch davon ab.

Notwendige Impulse werden nicht richtig oder gar nicht an Muskeln weitergeleitet. Das bekomme ich besonders beim Bergauf gehen zu spüren oder wo ich Kraft brauche. Außerdem spüre ich die Halbseitenlähmung wieder stärker, besonders am rechten Fuß. Besonderes Augenmerk lege ich deshalb darauf, beide Beine gleich zu belasten oder im Fitnessstudio das Richtige zu trainieren.

Ich bekomme sonst immer wieder Kreuzschmerzen durch die ungleiche Belastung, besonders beim Tragen vom Rucksack. Wenn ich nicht darauf achte, kann es zu schmerzhaften Überreaktionen kommen.

Daher ist auch sechs Jahre nach dem Hirnabszess noch Therapie notwendig, die ich aber größtenteils in Eigenregie durchführe, denn genug Übungen kenne ich von vergangenen Physiotherapien. Mein Tagesablauf ist geprägt von so vielen verschiedenen Dingen, auf die ich achten möchte und die notwendig sind. Mein Leben gleicht einem Spitzensportler, der auf so viele Sachen achten muss, um Leistung erbringen zu können.

Der Unterschied zu mir ist, ich möchte nur wieder leben oder überleben können. Deshalb bezeichne ich diese Zeit auch als "das längste Rennen, dass ich je gefahren bin".

24 Stunden am Tag sind dazu da, um besser zu werden. Mindestens 10 Stunden dauert die Nachtruhe, nur dann habe ich genug Energie für den Tag. Seit einem Monat verwende ich eine Uhr, die viele Parameter aufzeichnet. Es ist ein recht genaues Abbild meines Zustandes und zeigt mir, dass ich mit meinem Gefühl richtig liege. Ich werde demnächst einen eigenen Artikel darüber schreiben, was mir die Uhr sagt, zeigt und wie ich sie benutze.

Hier kann es zu unterschiedlichsten Folgen kommen, je nachdem, welches Organ betroffen ist. Meine Haut ist sehr trocken und außerdem sehr dünn. Das macht sich schnell in Verletzungen bemerkbar. Kleine Rempler erzeugen oft blaue Flecken.

Die Blendempfindlichkeit ist mal besser, mal schlechter und Sonnenbrille ist sowieso Pflicht bei mir, wegen der Gefahr von epileptischen Anfällen, die oft mit einem Hirnabszess einhergehen. Ich bin zwar lichtempfindlicher und habe Aura-Wahrnehmungen, aber keine der allgemein bekannten epileptischen Anfälle, wo man mit Zuckungen am Boden liegt.