MENÜ

27. März 2016. Ein Datum, das sich tief in mein Leben eingebrannt hat. Ostersonntag. Ein Tag, den viele mit Familie, Freude und Osterbräuchen verbinden. Doch für mich wurde er mit einem Hirnabszess zum Wendepunkt, wie ich es nie für möglich gehalten hätte.

Während die Kinder Ostereier suchten, lag ich regungslos im Bett. Schwindel, Übelkeit, ein Gefühl, als würde mein Körper nicht mehr mir gehören. Ich hielt es für eine Grippe. Doch es wurde schlimmer. Ich konnte nicht mehr klar sprechen, Gedanken wurden unmöglich. Mein Gehirn begann, sich selbst aufzugeben.

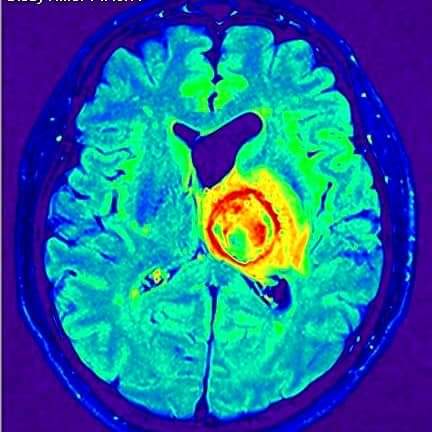

Der Rettungswagen brachte mich ins LKH Graz. Dort dann die Diagnose: Hirnabszess.

Ein Wort, das mir bis dahin fremd war. Doch in diesem Moment bedeutete es alles. Von einer Sekunde auf die andere war mein altes Leben vorbei.

Noch wenige Tage zuvor war ich Extremradsportler, Trailrunner, Bergsteiger, Videojournalist – immer auf der Suche nach der nächsten Herausforderung. Nun stand ich vor der größten aller Herausforderungen: Zu Überleben. Neu lernen, was mir einst selbstverständlich war, kam später.

Die Tage auf der Intensivstation sind in meinem Gedächtnis nur noch als Bruchstücke vorhanden. Ich existierte, mehr nicht. Mein Denken war reduziert auf das absolute Minimum. Der Hirnabszess stoppte alles.

Besuch? Eine Last. Schon zehn Minuten Gespräch laugten mich aus. Mein Gehirn war erschöpft – als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt.

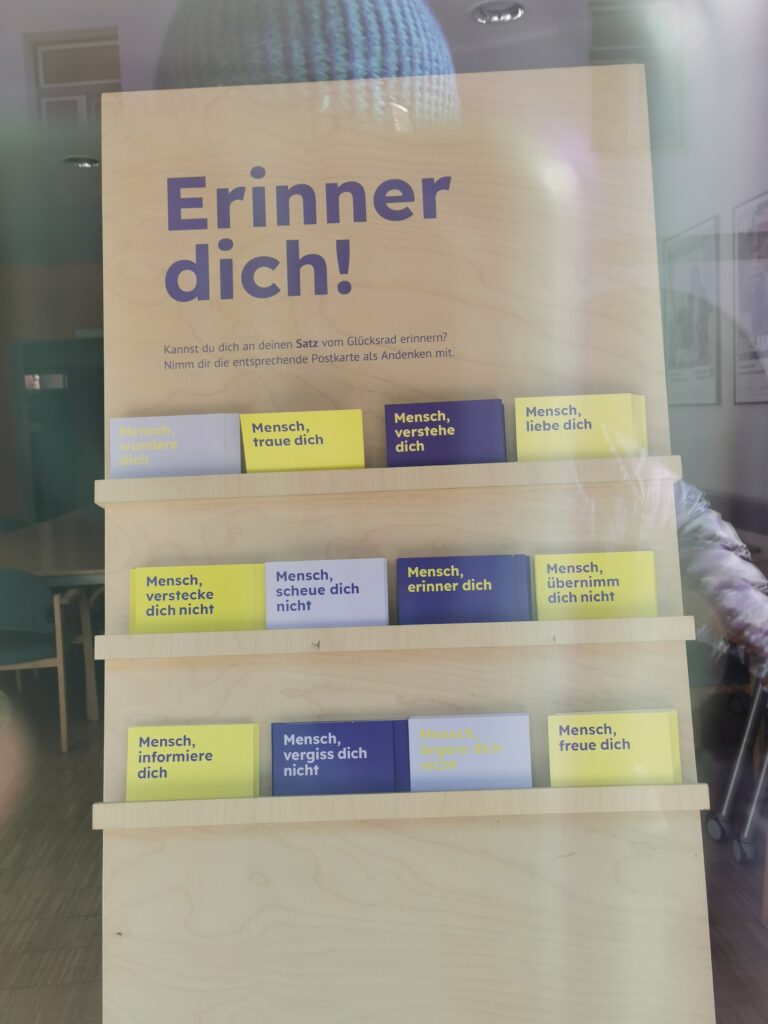

Erst mit der Zeit wurde mir bewusst, was an diesem 27. März die Diagnose mit mir gemacht hatte:

✅ Wortfindungsstörungen – Ich wusste, was ich sagen wollte, doch die Worte waren fort und fanden nicht den Weg nach Draussen.

✅ Lähmung der rechten Körperhälfte – Meine Hand gehorchte mir nicht mehr, mein Bein war kraftlos, ich war rechtsseitig gelähmt. Dazu neurologische Störungen am ganzen Körper.

✅ Schwindel – Stehen? Unmöglich. Selbst im Sitzen kippte ich zur Seite.

✅ Kein Gefühl für Zeit – Vergangenheit? Zukunft? Beides existierte nicht mehr. Nur das HIER und JETZT blieb.

Ein totaler Systemabsturz. Ich fühlte mich wie ein Computer, der nach einem Reset völlig neu programmiert werden musste.

Nach fünf Monaten Krankenhaus begann die nächste Etappe: die Reha. Hier musste ich mich von Grund auf neu erfinden. Der Hirnabszess brachte mich auf die Stufe eines Kleinkindes.

🔥 Gehen lernen – Zehn bis 50 Meter waren eine Tagesleistung. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde ich durch Treibsand waten.

🔥 Schreiben lernen – Ein einziges Wort zu Papier zu bringen, dauerte Minuten. Oft verlor ich mitten im Satz den Faden. Allein den Stift zu halten, erforderte eine Konzentration und Kraft, die ich nicht hatte.

🔥 Sprechen trainieren – Gespräche erschöpften mich schneller, als ich es für möglich gehalten hätte.

🔥 Geduld üben – Ich wollte schneller vorankommen, doch mein Körper bestimmte das Tempo. Geduld mit mir selbst haben, war angesagt.

Jeder Tag war eine Herausforderung. Ein mühsames Vorwärtskommen, ein permanenter Kampf um jeden kleinsten Fortschritt. Doch egal, wie langsam es ging – ich bewegte mich vorwärts.

"Step by Step" wurde mein Credo und ja keinen Schritt überspringen.

Jedes Jahr bringt dieser Tag mich zum Innehalten. Kein Geburtstag, kein Feiertag – und doch ist er für mich der einer der wichtigsten Tage im Jahr.

📌 Der Tag, an dem alles zerbrach.

📌 Der Tag, an dem ich überlebt habe.

📌 Der Tag, an dem mein neues Leben begann.

Früher war mein Motto: Höher. Weiter. Schneller. Grenzen waren dazu da, um sie zu verschieben. Doch der 27. März hat mir eine neue Lektion erteilt: Das Wesentliche liegt in den kleinen Dingen. Grenzen verschieben bekam eine neue Bedeutung. Die Jahre als Extremsportler waren nur eine Vorbereitung für die Zeit jetzt.

📌 Das HIER und JETZT ist das Einzige, das zählt. Ich plane nicht mehr weit in die Zukunft. Ich lebe den Moment.

📌 Weniger Multitasking. Mein Gehirn kann sich nur auf eine Sache konzentrieren – doch das tue ich mit voller Aufmerksamkeit.

📌 Sport als mentale Kraft. Auch wenn mein Körper nicht mehr so mitmacht wie früher – in Gedanken laufe ich durch den Wald. Meine Muskeln trainierte ich im Kopf.

Ich musste nicht nur meinen Körper neu aufbauen, ich musste mich selbst neu programmieren. Durch meinen Freund Harry begann ich bereits im Radrennsport mit Bewusstseins-Training.

Dieses gelernte Wissen hat mir am 27.März das Leben gerettet. Es ermöglichte mir das Überleben und bis heute ein Weiterleben.

So wie meine ersten Schritte nach dem Krankenhaus langsam und unsicher waren, so begann auch mein neuer Lebensweg: Schritt für Schritt.

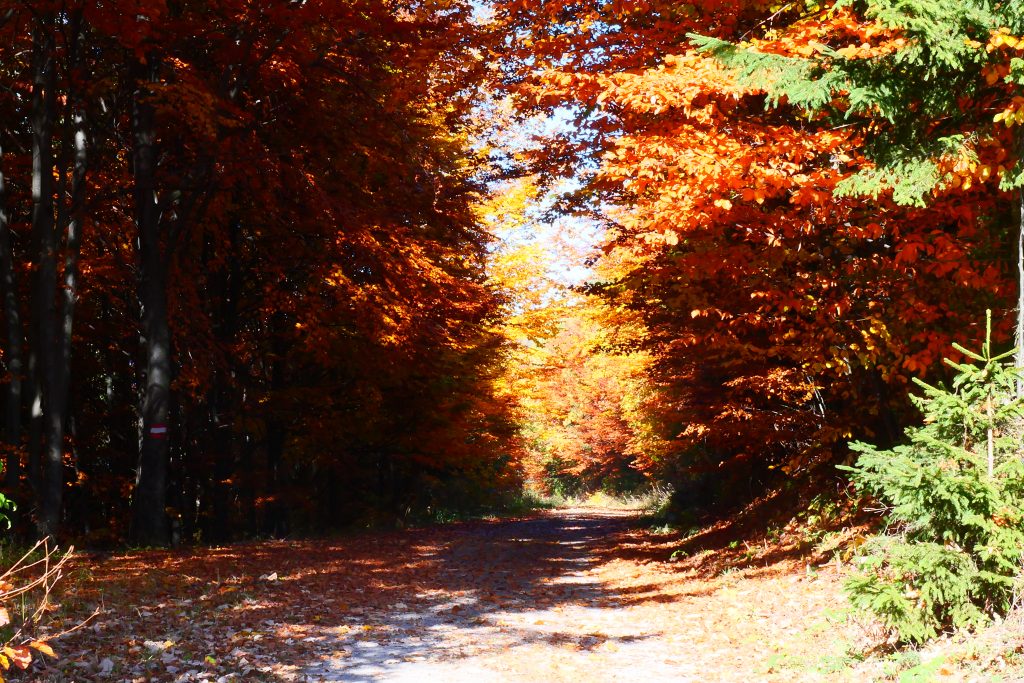

Ich entdeckte das Pilgern und Weitwandern für mich – nicht als sportliche Herausforderung, sondern als Therapie, auch heute noch.

🚶♂️ Am Anfang waren es wenige hundert Meter. Jeder Schritt ein Kampf gegen die Unsicherheit, gegen die Angst, wieder zu stürzen. Ich begann mit der Bewegung auf der Stufe eines Kleinkindes.

🚶♂️ Erst nur ein paar Kilometer, dann immer mehr. Ich lernte, meinem Körper wieder zu vertrauen – auch wenn er nicht mehr derselbe war. Dieses Vertrauen in mich selbst übe ich bis heute.

🚶♂️ Heute, nach neun Jahren, bin ich Tausende Kilometer gegangen. Einmal zu Fuß rund um die Welt – in Etappen, aber ohne aufzuhören.

"Nur durch Wiederholungen kannst du lernen und dich verbessern. Wiederholungen und Übung sind der Schlüssel."

Dieser Satz veränderte viel in mir. Ich erkannte bald, umso mehr Wiederholungen, umso besser wird die Information im Gehirn verfestigt. So habe ich seit 2016 rund 85 Millionen Schritte gemacht, trotz der verlorenen Automatik.

Deshalb auch mein Weitermachen. Mein Geist entscheidet über Pflegefall oder nicht. Die verlorene Automatik kam bisher nicht wieder.

"Du erwächst jeden Morgen mit der Gelegenheit zu wachsen, etwas zur Stärke deines Charakters beizutragen, dein Wissen zu vermehren.

Der Wille, jene Kraft, jene Energie, die uns dazu brachte, zu kriechen und dann aufzustehen und dann die ersten wackeligen Schritte zu tun, ist das, was uns die ganze Zeit aufrechterhalten hat."

Diese Wanderungen haben mich gerettet. In der Natur finde ich zu mir selbst. Das Gehen ist nicht nur Bewegung, es ist Meditation, Therapie und Herausforderung zugleich. Der Wald und die Natur sind meine Therapeuten.

Denn meine Propriozeption, das Gefühl für meinen eigenen Körper, ist bis heute eingeschränkt. Lasse ich das Training schleifen, merke ich es sofort: Der Schwindel kehrt zurück, das Körpergefühl schwindet. Ich muss gehen. Jeden Tag.

Deshalb bin ich immer wieder auf den Wegen unterwegs – ob in den heimischen Wäldern oder auf den großen Pilgerpfaden Europas. Jeder Schritt bringt mich weiter, körperlich wie mental.

Der 27. März war der Tag, an dem mein Leben in tausend Teile zerbrach. Doch er war auch der Tag, an dem etwas Neues begann.

Irgendwann kam der Punkt, an dem ich meine Geschichte aufschreiben wollte. Bloggen? Hatte mich nie interessiert. Doch plötzlich wurde es zu einem wichtigen Werkzeug – eine Möglichkeit, meine Krankheit zu verarbeiten.

Mit jedem geschriebenen Wort ordnete ich meine Gedanken. Schreiben wurde Therapie.

Der Wunsch, ein Buch zu schreiben, ist bis heute in mir. Die Handicaps sind allerdings derzeit noch größer. Es wurde wichtig, in meiner Mitte zu bleiben und mich gut zu fühlen, Buch hin und her.

Heute? Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Aber ich bin auch nicht mehr bei NULL. Ich habe mir ein zweites Leben aufgebaut. Nicht ein anderes – sondern ein verändertes.

Und jedes Jahr, wenn der 27. März kommt, erinnere ich mich daran, wie weit ich gekommen bin.

🚶♂️ Als Überlebender, vom ersten wackeligen Schritt bis zu 50.000 Kilometern zu Fuß.

📖 Vom Patienten, der kaum sprechen konnte, zum Blogger, der seine Geschichte erzählt.

💡 Vom Mann, der nicht wusste, ob er überlebt, zu jemandem, der seinen eigenen Weg (bisher) gefunden hat.

27. März – Der Tag, an dem mein Leben neu begann. Und der Tag, an dem ich mir immer wieder aufs Neue beweise: Ich gehe weiter.

Neun Jahre sind vergangen – 3.240 Tage, um genau zu sein. Eine Zeit voller Herausforderungen, voller Wandel. Seit meiner Diagnose Hirnabszess hat sich mein Leben grundlegend verändert. Ich musste mich neu finden, meine Identität immer wieder hinterfragen.

Der Walkabout durch Austria war ein erster Schritt auf diesem Weg, ein Erfolg, der mich näher zu mir selbst brachte. Ausgestattet mit Werkzeugen der Tanztherapie, gaben mir immer mehr Leichtigkeit im Leben. Doch auch heute noch frage ich mich oft: Wer bin ich eigentlich?

Mein Gehirn funktioniert nicht mehr wie früher. Der Hirnabszess und die anschließende, fünfmonatige Antibiotikatherapie im Krankenhaus haben mehr hinterlassen, als ich anfangs dachte. Bis heute setze ich nur einzelne Bruchstücke zusammen – doch ein vollständiges Bild ergibt sich daraus noch lange nicht.

"I had to trust more and to do less."

Identität ist nichts Starres, sie verändert sich mit Erfahrungen, Beziehungen, Werten und Überzeugungen. Ein Puzzle, das sich mit jedem neuen Erlebnis weiterentwickelt. Doch nach meiner Erkrankung fühlt es sich oft an, als würden einige Teile fehlen – oder als würden sie nicht mehr dorthin passen, wo sie einmal waren.

Mit der Zeit kam die Erkenntnis: Ich bin irgendwie nicht mehr dieselbe Person wie vor dem Hirnabszess. Körperliche Einschränkungen, emotionale Höhen und Tiefen, soziale und kognitive Veränderungen – all das fordert mich Jahr für Jahr aufs Neue heraus. Ich muss ein neues Selbstbild entwickeln, ein neues Ich zulassen.

Eine schwere Erkrankung stellt viele Aspekte der eigenen Identität infrage:

Körperliche Veränderungen: Mein Körper, einst ein verlässliches Werkzeug, wurde zur Quelle von Unsicherheit. Muskelschwäche und Schwindel ließen mein Vertrauen in mich bröckeln. Doch mit jedem Schritt auf meinen Pilger- und Weitwanderwegen kämpfe ich es mir zurück.

Dieses Jahr auf dem Hexatrek in den französischen Alpen – die Herausforderung technischer Passagen, das Überwinden von Hindernissen, das Wachsen mit jeder Hürde. Und doch, zurück zu Hause, muss ich mich zwingen in der Mitte einer Treppe hinunterzugehen, statt am Rand, entlang des Geländers. Diese Widersprüche führen mir vor Augen: Meine Behinderung ist und bleibt ein Teil meines Lebens.

Emotionale Achterbahn: Nach der Krankheit gab es nur Extreme – null oder hundert Prozent Emotionen. Das zu verstehen, dauerte lange. Es zu kontrollieren, beschäftigt mich bis heute. Viele Emotionen sind tief verwurzelt, Muster aus der Kindheit, die sich immer wieder zeigen. Sie zu erkennen und umzuwandeln, ist ein Prozess, der nur in kleinen Schritten gelingt.

Soziale Veränderungen: Beziehungen veränderten sich, Rollen mussten neu definiert werden. Nicht jeder konnte mit dem umgehen, was meine Krankheit mit sich brachte – ich selbst am wenigsten. Tiefgreifende Krisen stellen Beziehungen auf die Probe. Sie erfordern ein Umdenken, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Umfeld.

Kognitive Beeinträchtigungen: Denken, Erinnern, die Verbindung zwischen Erlebnissen und Gedanken – oft fühlt sich das brüchig an. Die Welt um mich herum wirkt hektisch und überwältigend. Struktur fällt mir schwer, Konzentration ebenso. Seit acht Jahren lerne ich täglich, besser damit klarzukommen. Doch es bleibt ein Kampf.

In all den Jahren habe ich eines gelernt: Die Natur heilt. Das Gehen, die Stille, die Verbindung zur Umgebung – es ist, als würde ich Schritt für Schritt eine Brücke zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Ich bauen. Ob auf den Caminos in Spanien, auf Weitwanderwegen in Europa oder auf Wegen in meiner Heimat – die Natur hilft mir, mich selbst zu spüren, neue Puzzleteile zu finden und langsam ein Bild entstehen zu lassen.

Eine weitere Säule meiner Identitätsfindung ist das Schreiben. Gedanken ordnen, reflektieren, neue Perspektiven gewinnen. Noch bevor ich mich an ein Buch wagen kann, ist das therapeutische Schreiben mein Werkzeug, um Klarheit zu schaffen. Doch, mit meinen kognitiven Einschränkungen ist es ein langsamer Prozess – allein an diesem Blogartikel habe ich Wochen gearbeitet.

Trotz aller Fortschritte bleibt oft das Gefühl: Da fehlt noch etwas. Vielleicht wird die Suche nie abgeschlossen sein – und vielleicht ist genau das in Ordnung. Identität ist kein Ziel, sondern eine Reise. Mit jedem Schritt, jedem Wort, jeder neuen Erfahrung setze ich das Puzzle ein wenig weiter zusammen.

Nach all diesen Jahren kann ich eines sagen: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf eine Reise geschickt, auf der ich mich selbst neu entdecken darf.

Und ich bin gespannt auf die nächsten Schritte, die nächsten Herausforderungen. Denn auch wenn nicht alle Puzzleteile an ihrem Platz sind – ich bin auf dem Weg. Und das zählt.

Auch die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen spielt eine Rolle auf diesem Weg – etwas, das ich besonders beim Gehen erfahre.

Professionelle Unterstützung: Ein Therapeut kann helfen, die Krankheit zu verarbeiten und neue Perspektiven zu entwickeln. Für mich ist das therapeutische Tanzen die wertvollste Unterstützung.

Tagebuch schreiben: Gedanken und Gefühle aufzuschreiben hilft mir, mich selbst besser zu verstehen.

Achtsamkeit: Achtsamkeitsübungen lassen mich im Hier und Jetzt ankommen und mich bewusster wahrnehmen.

Neue Aktivitäten: Durch das Ausprobieren neuer Dinge entdecke ich immer wieder neue Seiten an mir selbst.

Zielsetzung: Kleine, realistische Ziele geben mir das Gefühl von Kontrolle und Selbstwirksamkeit.

Spirituelle Aspekte: Die Auseinandersetzung mit spirituellen Fragen ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Identitätsfindung. Besonders beim Gehen finde ich Antworten.

Kreativität: Kunst, Musik oder Schreiben helfen mir, meine Gefühle auszudrücken und neue Perspektiven zu gewinnen.

Natur: Sie ist eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und des Trostes. Jeder Mensch geht seinen eigenen Weg. Was für den einen funktioniert, muss nicht für den anderen passen. Das Wichtigste ist, diesen Weg zu finden – und sich dabei Unterstützung zu holen, wenn es nötig ist.

Nach neun Jahren, nach 3.240 Tagen, bleibt eines sicher: Ich bin immer noch ich. Nicht mehr derselbe wie vor dem Hirnabszess, aber auch nicht jemand völlig Neues. Die Krankheit hat mich auf einen Weg geschickt, der kein klares Ziel hat – doch vielleicht ist genau das der Punkt.

Identität ist kein fertiges Bild, sondern ein Puzzle, das sich ständig verändert. Manche Teile passen sofort, andere brauchen Zeit, um ihren Platz zu finden. Manche gehen verloren, neue kommen hinzu. Und mit jedem Schritt, jeder Begegnung, jeder Herausforderung entsteht ein vollständigeres Ich.

Ich weiß nicht, was die nächsten Jahre bringen, welche Puzzleteile sich noch fügen werden. Aber ich bin bereit, weiterzugehen – mit Neugier, mit Mut und mit der Gewissheit, dass der Weg selbst die Antwort sein könnte.

Denn auch wenn nicht alles vollständig ist, zählt vor allem eines: Ich bin auf dem Weg.

Jetzt online, der 2.Teil meines Interviews für "Menschen im Porträt". Einige Zeit nach dem ersten Interview, habe ich mich nochmals mit Markus Leyacker-Schatzl getroffen, um auf verschiedene Fragen näher einzugehen, was im ersten Teil oft nur angerissen wurde.

Darunter, warum mir der Walkabout durch Österreich so wichtig war, das Pilgern am Jakobsweg, aber auch andere Anekdoten aus sieben Jahre Rehabilitation.

So offen habe ich über meine Krankheit und das danach, noch kaum mit jemandem gesprochen, als mit Markus. Es hat auch lange genug gedauert, bis ich für ein Interview bereit war.

Folgend der neue 2. Teil und darunter nochmals der 1.Teil.

Nach drei Monaten Pause vom Schreiben, melde ich mich wieder einmal. Der Walkabout hat einiges verändert und es brauchte Zeit, bis ich dieses "neue" in mir erkennen und verankern kann. Die Hirnschädigung ist da und kann ich nicht verdrängen.

Wie schon die letzten Jahre, eines hat sich nicht verändert - jeder Tag beginnt für mich von Neuem.

Nun, ich sage immer: "Den Umständen entsprechend gut, allerdings sind die Umstände nicht so gut!"

Der Walkabout hat mir gutgetan, allerdings brauchte ich diesmal wesentlich länger, um mich zu Hause wieder zurechtzufinden.

Als "nicht so gut", empfinde ich eine verminderte Konzentrationsfähigkeit, die schon einmal besser war. Längeres Schreiben und Lesen ist mir nicht möglich. Meine Konzentration hat sich dahingehend verändert, dass ich länger als 15 Minuten kaum an was dranbleiben kann.

Anstatt an meinem Buch oder Blog zu schreiben, beschäftigte ich mich mehr mit Gehen und Bewegung. Alles andere trat in den Hintergrund, denn an vorderster Stelle steht für mich noch immer das zu tun, was mir Freude bereitet. Und die Freude, mich wieder bewegen zu können, steht noch immer über alles.

Insofern geht es mir also gut, wenn auch vieles noch nicht passt.

Diese gestörte Tiefensensibilität macht mich aber öfters nachdenklich, um vielleicht doch noch etwas zu finden, was mir eine Verbesserung bringen kann.

Automatisches Gehen übe ich noch immer vorrangig, denn es bringt Erholung für mein Gehirn, wenn ich etwas "Automatisch" machen kann. Durch das viele Üben kann ich schon auf Asphalt oder guten Schotterstraßen gehen, ohne an jeden Muskel und Beinbewegung zu denken, allerdings dürfen keine Unebenheiten sein.

Das viele Gehen, rund 30.000 km in den letzten fünf Jahren, hat sich bisher ausgezahlt. Gehen gibt mir Sinn und Freude im Leben und daher werde ich es auch weiterhin machen.

In der Heilung geht es nicht darum, mein altes Leben zurückzubekommen. Das möchte ich auch nicht. Heilung heißt heil werden und findet hauptsächlich in mir drinnen statt. Meine neurologischen Defizite werden nicht verschwinden, die Frage ist nur, wie lebe ich damit und kann ich dabei Freude empfinden?

Das Gehen am Walkabout tat mir gut, trotz der oft schwierigen Zeit mit Lockdown und den sich immer wieder ändernden Regeln wegen Corona. In diesen zwei Monaten ging es nur ums tägliche SEIN.

Auf einen Schlag alles zu verlieren, was einem im Leben Sinn gibt, ist ziemlich blöd. Nichts ist mehr wie es wahr und man weiß nicht mehr, wer man ist und was man im Leben erreichen möchte. Man fängt sein Leben bei null an und sucht neuen Sinn. Das Gehen spielt eine große Rolle darin.

Durch das Gehen fand ich wieder zurück ins Leben. Meine ersten Schritte am Jakobsweg sind mir sehr eindrücklich erhalten geblieben. Ich erlebte eine stetige Verbesserung, besser gesagt Gewöhnung, auf allen Jakobswegen, bis zum Walkabout. Die Bewegung des Gehens tut mir einfach gut.

Gehen bleibt enorm wichtig für mich, denn es fördert mein Bindegewebe. Die letzten Wochen war ich viel in meiner unmittelbaren Gegend unterwegs und genoss den Herbst.

Es ist unglaublich, was für eine Denkleistung zum Bewegen notwendig ist. Früher war ich ein Bewegungstalent und dachte keinen Augenblick daran. Es war eine Selbstverständlichkeit für mich, so wie es für jeden Gesunden selbstverständlich ist, gehen zu können.

Während dem Walkabout wurde es mir immer bewusster, wie wenig selbstverständlich es für mich war, wieder gehen zu können. Für einen selbst ist der Fortschritt natürlich immer zu wenig, aber dann brauche ich mir nur bewusst zu machen, dass ich bisher mehr erreichen konnte, als das vielen anderen vergönnt war und ist.

Sich immer wieder neu zu erfinden, das war schon auf meinem ersten Jakobsweg mein Ziel und gilt auch heute noch. Zu den Folgen der Krankheit mit der Hirnschädigung, schreibe ich demnächst einen eigenen Blogartikel.

Seit dem Instagram Crash Anfang Oktober ist mein Account nicht mehr erreichbar. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, ihn wieder zu reaktivieren.

Seit über vier Jahren postete ich Fotos und schrieb über meine Rehabilitation. Mit dem Walkabout wollte ich den Gedanken der Rehabilitation abschließen und es war wie ein Zeichen, mit dem Verlust, auch meinen Instagram Kanal abzuschließen.

Ich verliere damit zwar rund 1600 Posts seit April 2017, die meine Rehabilitation beschreiben und eine Art Tagebuch waren, aber was solls, das Leben wird nach vorne gelebt, nicht nach hinten.

In Zukunft werde ich mich mehr am Blog aufhalten, als auf Social Media. Wer über mein Tun informiert bleiben möchte, sollte in Zukunft öfter am Blog vorbeischauen. Es gibt auch die Möglichkeit ihn zu abonnieren, um keinen Post zu verpassen.

Hier zum Blog abonnieren: von 0 auf 101

Das längere Schreiben für den Blog trainiert auch mein Gehirn, für das jetzt mehr Zeit über bleibt. Es wird interessant, dass zu beobachten, welche Entwicklung auf mich noch wartet.

Meine Interessen und der Inhalt des Blog wird sich um Fern-, Weitwandern und Pilgern intensiver erweitern, denn darin liegt meine Leidenschaft und ist gleichzeitig die beste Therapie. Es wird sich deshalb nicht viel, gleichzeitig aber doch vieles ändern.

Noch dauert es, aber ich bin auf dem Weg in mein neues Leben, nach dem Hirnabszess mit Hirnschädigung.

Seit einem Monat bin ich vom Walkabout durch Austria wieder zu Hause und versuche mich im Leben daheim einzufinden. Vor allem die Motivation aufzubringen, auch in kleinen Punkten wieder Fuß zu fassen und mich einzugewöhnen. Nach zwei Monaten aus dem Rucksack zu leben, kommt es einem eigenartig vor, plötzlich wieder im Überfluss zu leben. Ich sehne mich an die einfachen Tage zurück, wo ich nicht mehr brauchte als das, was im Rucksack war.

In diesem und letzten Teil über meinen Walkabout, beschreibe ich die letzten 250 Kilometer, die mich nach dem Erreichen aller Kardinalpunkte von Österreich, wieder nach Hause in Judendorf bringen sollte.

Vom südlichsten Punkt konnte ich einige Erfahrungen mitnehmen, aber auch meine Begrenzungen wurden mir eindrücklich bewusst gemacht. Was geht und was nicht, bekam ein neues Gewand, denn die Grenzen wurden mir deutlich aufgezeigt.

Trotzdem konnte ich von Eisenkappel freudig weggehen, denn alleine das ich gehen konnte, war mir Freude genug. Mit den Einschränkungen des Gehirn, aber auch der Bewegung, komme ich immer besser klar.

Lavamünd war mein nächstes Ziel, am Fuße der Koralm gelegen. Immer mehr wurde es mir bewusst, ans Ende meiner Tour zu gelangen.

...am Drauradweg, war nochmals eine Herausforderung. 58 Meter hoch und 140 Meter lang, spannt sie sich über den Feistritztalgraben. Wie ein Slackliner am anderen Ende einen festen Punkt fixiert, so konzentrierte auch ich mich darauf. Solche Augenblicke kosten mir noch immer viel Energie.

In Lavamünd verließ ich die Drau, die seit ihrem Ursprung an meiner Seite war. Am Fuße der Soboth nahm ich Quartier, denn am nächsten Tag stand mir der letzte große Aufstieg bevor, hinauf zur Koralm.

Ein letzter Blick hinunter zur Drau und dann ging es steil weiter hinauf zur Soboth. Zum Glück war das meiste zum Gehen und nicht zu steigen. Ob Schlurfschritt oder steigen, es macht einen großen Unterschied. Besonders, wenn danach noch der lange Weg zur Koralm ansteht. Jedes Körnchen Kraft wollte gespart sein, immerhin gab es erst dort eine Übernachtungsmöglichkeit. Die Alternative wäre das Zelt gewesen, die ich aber vermeiden wollte.

Nach einem letzten steilen Aufstieg erreichte ich die Koralm mit der Flugsicherungsstation. Der höchste Punkt meiner Tour war damit erreicht und ich beschloss, es die letzten Tage ruhig anzugehen.

Denn das schwierige ist das Nachhause kommen nach einem langen Weg. Nach einem Camino spricht man oft über die "After Camino Depression". Es ist in der Tat nicht leicht, sich wieder an das zu Hause zu gewöhnen. Ich war so im täglichen Gehen drin, dass mir ein paar Tage zum Herunterkommen guttaten.

Edelschrott und Piber waren die letzten Stationen auf meiner Tour. Immer näher kam das Ende des Walkabout und damit diese Zeit der Freiheit, in der ich mich trotz Corona befand. Ich genoss jeden Schritt auf diesen letzten Kilometern.

Zu Hause ankommen will vorbereitet und gelernt sein. Dreimal war ich in den letzten drei Jahren länger als einen Monat unterwegs. Daher hatte ich einiges an Erfahrung gewonnen, um vom Ende des Walkabout nicht überrascht zu werden. Ich konnte mein Gehirn bereits Tage vorm Ende daran gewöhnen.

Obwohl ich fast jeden Meter in meiner unmittelbaren Heimat kenne, ging ich auf neuen Wegen zurück. Und plötzlich stand sie vor mir, die Kirche von Judendorf-Straßengel!

Vor zwei Monaten habe ich sie hinter mir gelassen und bin in Richtung Osten aufgebrochen. Jetzt gehe ich auf sie zu, vom Westen kommend. Inmitten von Wiesen und Bergen steht sie da und ist ein schöner zum Anblick Abschluss für meine Tour.

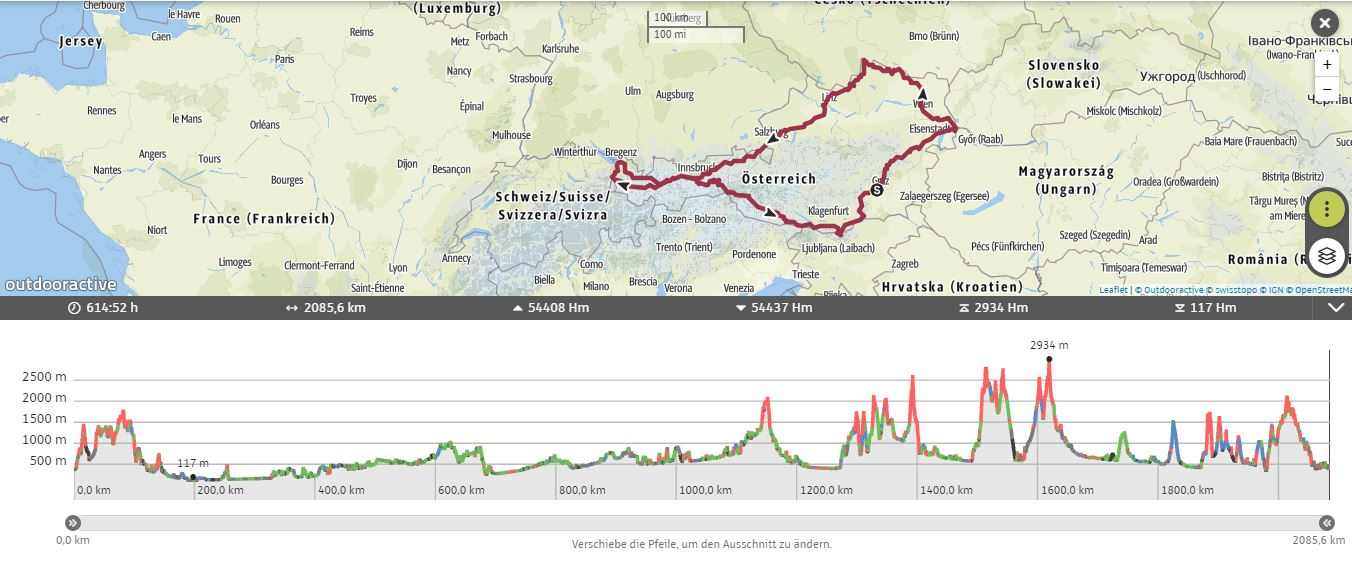

2.100 Kilometer und 59 Tage später bin ich zurück und habe damit Österreich zu Fuß umrundet. Es war zum ersten Mal nicht mein Verlangen, körperlich etwas Verbessern zu wollen. Nur vom Gedanken wegkommen, alles für Rehabilitation und Therapie zu machen. Das ist mir gelungen. Ob es mir auch im Alltag gelingt, wird sich erst zeigen, aber die ersten Wochen stimmen mich Hoffnungsvoll.

Das Ankommen ist trotzdem eine eigene Sache. Der Körper braucht seine Zeit, sich auf die Alltagsroutinen umzustellen, besonders das Gehirn.

Am liebsten würde ich weitergehen. In den letzten fünf Jahren fühlte ich mich in der Natur am wohlsten. Meine Defizite sind immer gleich stark, aber es macht einen Unterschied, ob ich mich in der Natur befinde oder in der Stadt. Es war sicher nicht meine letzte Fernwanderung oder Thru-hike.

Da das Laufen immer noch nicht möglich ist, habe ich im Gehen eine Art der Fortbewegung gefunden, die mir entgegenkommt. Es beinhaltet so viel Positives für Körper und Geist und brachte mir das Leben wieder näher. Das Pilgern wird ein Bestandteil meines Lebens bleiben, ebenso wie das Wandern.

So intensiv, wie ich mich auf meinen ersten Pilgerreisen dem Inneren zuwenden konnte, so schön habe ich immer wieder das Wandern empfunden, wenn es mehr um das Äußere ging.

Der Hirnabszess veränderte mein Leben, wie es nur wenige nachvollziehen können. Selbst für mich ist es manchmal nicht leicht zu verstehen, was in mir vorgeht.

Eines ist mir aber bewusst: Vor wenigen Jahren war ein Hirnabszess noch absolut tödlich. Nur durch die Weiterentwicklung von Antibiotika konnte die Lebensgefahr einigermaßen reduziert werden, allerdings mit der Sache, dass mehr oder weniger große Behinderungen zurückbleiben.

Mein wiedergewonnenes Leben beinhaltete die letzten fünf Jahre ausschließlich Rehabilitation und Therapie und wird es auch weiterhin bestimmen. Allerdings darf ich nicht darüber vergessen, zu Leben. Denn was hätte es sonst für einen Sinn gehabt, den Hirnabszess zu überleben?

Ich verstehe Menschen immer besser, die in einer ähnlichen Lage wie ich sind, aufgeben zu wollen. Der Spruch, "Das Leben hat nur so viel Sinn, wie du ihm gibst!", bekam eine wichtige Bedeutung für mich. Es hatte einen Sinn, dass ich überlebe, es ergab aber keinen Sinn für mich, im Bett zu liegen und ein Pflegefall zu sein.

Ich wollte wieder selbständig werden, koste es was es wollte. Wenn ich an die Zeit im Krankenhaus denke, war mein Wunsch, es wieder alleine aufs Klo zu schaffen. Dafür nahm ich Monate Training in Kauf, mit ungewissen Ausgang.

Ja, ich sah es als Training, wie wenn ich früher für ein Radrennen trainierte. Ein Ziel vor Augen haben, gab mir darin Sinn, eigentlich unmöglichen möglich werden zu lassen. Meine Motivation musste größer sein, als alle Hindernisse auf dem Weg dahin. Nur so konnte ich diese Zeit der kleinsten Schritte überstehen.

Als ich nach vier Monaten im Krankenhaus das erste Mal alleine die paar Meter aufs Klo schaffte, konnte ich meine Ziele ändern. Damals fuhr ich noch im Rollstuhl zurück, also war mein nächstes Ziel, selbständig von dort wieder zurückzugelangen. Damit hatte ich mir wieder ein Stück mehr an Freiheit erarbeitet. Denn Freiheit war mir, als im Zeichen des Schützen geborenen, sehr wichtig.

So ging es Monat für Monat weiter. In kleinsten Schritten, die für mich kaum wahrnehmbar waren, kam ich trotzdem vorwärts. Kaum jemand bekam mit, was ich dafür tat, da ich das meiste alleine machte. Vier Monate nach dem Krankenhaus erreichte ich zum ersten Mal den 300 Meter entfernten Waldrand. Von da an wurde der Wald und die Natur mein wichtigster Teil, auf dem Weg zurück ins Leben.

Auch die Motivation für Gymnastik und Krafttraining war ungebrochen. Besonders die Stärkung des rechten Fußes war mir wichtig, denn durch die Halbseitenlähmung war die rechte Seite gleich doppelt betroffen. Die Nervenstörung war die andere, die gleich den ganzen Körper betraf. Ich hatte an der gestörten Propriozeption zu arbeiten, durfte aber die Lähmung nicht vergessen und an den Übungen fürs Gehirn. Alles erforderte die gleiche Menge an Energie.

Hatte ich den Tag in der Kraftkammer verbracht, konnte ich am nächsten Tag nur fürs Gehirn was machen und war danach auf die gleiche Art erschöpft, wie mit körperlicher Arbeit.

Als bisheriger Höhepunkt meiner Rehabilitation, wurde mein Weg zu den Kardinalpunkten von Österreich. Gleichzeitig war es mein längster je gemachter, durchgehender Weg zu Fuß. Ich vereinte hier alles in den letzten Jahren gelernte und versuchte es umzusetzen. Der Sinn des Walkabout war es, meine Identität wiederzufinden.

Es war auch ein Auseinandersetzen mit vielen Traumen. Ich stellte mich Dingen, die ich mir vorher nicht zugetraut habe. Ich darf mich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, gerade jetzt heißt es weitermachen und dranbleiben.

Meinen Körper weiter zu trainieren ist mir wichtig, da er mir noch länger dienen soll. Daher ist mein Weg nicht zu Ende, sondern mit dem nach Hause kommen hat ein neuer begonnen.

Wohin es mich noch bringen wird, weiß ich nicht. Noch habe ich einige Ziele nicht erreicht und daran werde ich die nächste Zeit weiter arbeiten. Besonders der Umgang mit Corona wird für die nächsten Monate ein wichtiger Bestandteil meines Lebens werden.

Nun folgt der Abschnitt zum südlichsten Punkt in Kärnten. Ich hatte zwar das Gefühl, mit dem Walkabout und dem Erreichen des westlichsten Punktes von Österreich mein persönliches Ziel erreicht zu haben, aber natürlich wollte ich die Runde um Österreich zu Ende gehen.

So hatte jeder Abschnitt seine bestimmte Aufgabe und ab jetzt konnte das Leben und das Genießen im Vordergrund stehen. Dadurch, dass ich schneller war als gedacht, konnte ich auch öfter ein Zimmer nehmen, was es für mich viel einfacher machte, obwohl ich das Zelten liebte. Die Regeneration war doch um einiges besser und ich musste einsehen, dass mein Körper noch nicht so funktionierte, wie ich gerne gehabt hätte.

Es war "mein" Walkabout und das machte ihn so besonders. Es ging zum ersten Mal nicht darum, etwas verbessern, therapieren oder trainieren zu wollen, wie bisher am Jakobsweg. Ich hatte nur das Ziel, durch Österreich zu gehen und die entferntesten Orte aller Himmelsrichtungen zu besuchen. Allerdings, dass wirkliche Ziel lag in mir selbst. Kilometer, Tage, Strecke waren mir eigentlich egal. Ich entschied immer erst in der Früh, welche Strecke ich nehmen wollte oder tagsüber wie weit ich ging. Ich wollte frei sein und mich meiner Fesseln der Krankheit entledigen.

Ich wusste es zwar, aber richtig aufgefallen ist es mir erst in Bangs/Vorarlberg, als ich auf dem Weg zurück nach Feldkirch plötzlich die Sonne von vorne hatte. Bisher war ich mit der Sonne im Rücken nach Westen unterwegs. Ab sofort sollte mir die Sonne am Morgen ins Gesicht scheinen. Ein wesentlicher Unterschied, denn damit war ich, physisch wie psychisch, auf dem Weg nach Hause.

Noch lagen über 800 Kilometer vor mir, je nachdem, welchen Weg ich einschlagen wollte. Für mich war es fix, ich wollte den Jakobsweg zurück über Südtirol versuchen. Das war irgendwie auch im Sinne des Walkabout, meine Identität zu finden. Denn eine meiner Wurzeln liegt in Südtirol, genauer gesagt in Meran, wo meine Vorfahren herkamen. Nur rund 50 Kilometer ging ich daran vorbei, wahrscheinlich auch deshalb meine Liebe zu den Bergen.

Es war ein eigenartiges Gefühl, dass mich jeder einzelne Schritt näher nach Hause brachte. Ich ging von Früh bis Abends und legte, für mich, große Strecken zurück.

An einem Tag ging es von Feldkirch zurück bis an den Fuß des Arlberg. Ich übernachtete in Stuben, wo ich mir ein Zimmer über booking.com buchte. Da die meisten Hotels erst im Laufe des Juli aufsperren werden, wurde ich nicht im gebuchten, sondern im Haupthaus untergebracht. Ein Luxus, den ich nicht erwartete, hatte ich doch aufs Geld zu schauen.

Mit durchgeschwitzten Gewand und abgekämpft saß ich im Empfangsbereich eines gut ausgestatteten Hotels und trank Kaffee, während mein Zimmer vorbereitet wurde. Meine Erscheinung passte nicht ganz hierher, aber das machte nichts. Trotzdem fühlte ich mich wie ein Waldläufer, der nach Wochen der Wildnis wieder einmal die Stadt betrat.

Die Annehmlichkeiten des Zimmers nutzte ich voll aus, wusch meine Kleidung und bereitete mich auf den nächsten Tag vor, der Überquerung des Arlberg. Schon um 5 Uhr früh schlich ich mich aus dem Hotel, welches noch im Tiefschlaf lag.

Der Aufstieg zur Passhöhe stand mir bevor und danach wollte ich Landeck erreichen, was einen langen Tag bedeutete. Mein Weg führte mich zuerst Großteils über die Straße, da ich den Aufstieg über die Schneefelder meinen Knöcheln, wegen der fehlenden Tiefensensibilität, nicht zumuten konnte und wollte.

Im Schnee kommt die fehlende Propriozeption stärker zur Geltung, besonders bergauf. Egal ob Schnee, tiefer Sand oder hohe Wiese, ich tue mich schwer und es erschöpft mich schnell.

Schon so früh am Morgen den Arlberg zu überqueren, war ein tolles Gefühl. So alleine zu sein zwischen den hohen Gipfeln, inmitten des Schnees und der grünen Wiesen - ich war glücklich das Erleben zu dürfen.

Mir stand aber auch ein weiter Weg bis nach Landeck bevor. Bis dorthin wollte ich nämlich kommen, um wieder am dortigen Campingplatz zu übernachten. Ab Sankt Anton führte mich der Weg entlang der Rosanna zurück nach Landeck, meist am Radweg. Die letzten Kilometer ging es noch auf Single-Trails überraschend steil bergauf, bergab, ehe ich Landeck erreichte. Zufrieden schlug ich dort mein Zelt auf, hatte ich doch nur zwei Tage von Feldkirch hierher gebraucht.

Gehen war mein Leben geworden und gab mir Sinn. Wenn ich genug gehe, funktioniert auch alles andere besser. 10 Minuten stehen oder mit der Straßenbahn fahren, kann so anstrengend sein, weil ich dafür jeden Muskel für die Stabilisierung brauche und schnell ermüde. Durch die Muskelschwäche kann ich diese aber nicht wirklich trainieren. Gehen ist noch das Einfachste, wenngleich mir noch immer die Automatik fehlt.

Einen Fuß vor den anderen setzen, ist eigentlich alles. Im Prinzip schleudert der andere dann von alleine nach vorne und ich brauche kaum Kraft dazu. Was anderes ist Höhersteigen. Hier muss ich aktiv das Bein noch vorne oben bewegen. Daher gerate ich bei Bergen sehr schnell ans Limit, wenn es steil wird. Mich am Limit zu bewegen ist begrenzt, daher habe ich gehörig Respekt vor den hohen Bergen. Der Grad zwischen "geht" und "geht nicht mehr" ist sehr gering. Darum führe ich auch Biwaksack und Zelt bei mir, um mich jederzeit niederlegen und den Tag beenden zu können, egal wo ich bin.

Auch am nächsten Tag bin ich erneut wieder früh aufgebrochen, ich wollte erneut Stams erreichen und im dortigen Stift übernachten. Hier gab es ein Pilgerzimmer, für das ich mich am Vortag anmeldete. Am späten Nachmittag kam ich an und wurde von Frater Lukas herzlich empfangen. Ich entschied mich spontan im Stift einen Ruhetag einzulegen, der mir vor dem Weg durch Südtirol sicher guttat.

Ich konnte am Stiftsleben teilnehmen, was sehr interessant war. Gemeinsames Essen mit den Mönchen, Chorgesang und viel Ruhe taten mir gut. Es war eine willkommene Abwechslung und mein erster richtiger Ruhetag am Walkabout. Trotz der vielen Kilometer die ich täglich ging, stand das Leben und Genießen im Vordergrund.

Mit Frater Lukas gab es tolle Gespräche und Einblick in das Stiftsleben. Zur selben Zeit war eine Gruppe von BloggerInnen zu Gast im Stift und sie berichteten über das Stift. Hier ein Bericht von https://www.travelworldonline.de/auszeiten-kloster/, in dem auch ich mit meinem Walkabout vorkomme.

Vor Südtirol stand allerdings noch der Brennerpass am Programm. Ich kannte ihn bisher nur von Autobahnfahrten, mit viel Verkehr und laut. So war mir das Stubaital in Erinnerung, als schneller Alpenübergang. Es wurde dann eine faszinierende Wanderung durch ein Tal, dass Abwechselnd ruhig war und dann wieder von der Autobahn beherrscht.

Es war toll, zumindest die österreichische Seite, mit den Füßen zu entdecken. Allerdings waren die Wege nicht sehr viel begangen und deshalb oft sehr zugewachsen. Das erschwerte das Vorwärts kommen. Besonders die Abschnitte, die nur für den Jakobsweg waren, gab es dieses Jahr nicht, da dieses Jahr anscheinend kaum wer unterwegs war.

So stand ich vor einem mit Hüfthohen Gras bewachsenen Hang ohne Weg. Eine entfernt sitzende Bäuerin rief mir zu und deutete mir, geradeaus nach oben durch die Wiese zu gehen. "Es san no net viele heuer vorbeikommen, einfach grod die Wiesen hoch!", rief sie mir zu. Normalerweise gehe ich durch keine Wiese mit hohem Gras, aber die Bäuerin winkte energisch nach oben. Also stapfte ich Schritt für Schritt den Hang hinauf, wo das tiefe Gras sich wie tiefer Pulverschnee anfühlte.

Solche Abschnitte bringen mich ans Limit, denn mein Gehirn kann die Eindrücke nicht zusammenbringen, die auf mich einwirken. Das Sehen, das Empfinden und das Fühlen, alles auf einen Nenner bringen. Da kann ich nur abschalten und muss durch, bis ich nicht mehr kann. Dann Pause, Augen zu, den Puls zur Ruhe kommen lassen (zumindest der Versuch), versuchen alle äußeren Reize auszuschalten und nach einigen Minuten wieder weiter.

Zu oft am Tag darf ich das allerdings nicht machen, denn ich bin allzu schnell auf Null und dann geht gar nichts mehr. Wegen der Muskelschwäche muss ich extrem aufpassen. Daher tut mir Gehen als Ausdauertraining gut, denn mit gesteigerter Ausdauer kompensiere ich fehlende Kraft. Das lässt mich auch zuhause im Alltag länger durchhalten.

Den Brenner erlebte ich so anders, als ich ihn bisher kannte. Viele Steige und Wege führen abseits der Autobahn und zeigten mir ein völlig anderes Bild, als ich vom Brenner im Kopf hatte. Da kam es wieder einmal zum Vorschein, was es ausmachte, sich die Heimat zu Fuß, Schritt für Schritt, zu erwandern. Es gab auch Abschnitte neben oder unter der Autobahn, im Gegenzug dazu aber auch stille und ruhige Wege, abseits vom Verkehrslärm, inmitten grüner Wiesen.

Einige "Wahrnehmungstests" standen auch am Programm, besonders eine lange Hängebrücke blieb mir in Erinnerung. Mein Gehirn kann noch nicht die Bilder zusammenfügen, vom Blick in die Tiefe, der Luft um mich herum und das ich sicher stehe. Am Camino del Norte 2019 brauchte ich einmal 30 Minuten Erholung, um nach einer langen Brücke über einen Meeresarm weiterzugehen. Eine Brücke wie diese hier, hätte ich vor zwei Jahren kaum geschafft.

Ich erreichte später als gedacht die Passhöhe am Brenner und war überrascht vom Treiben auf italienischer Seite. Viele offene Cafés, mit Sitzgelegenheiten im Freien und voll mit Menschen. Ich kaufte ein wenig Verpflegung für den Moment ein, denn ich wollte noch das 15 Kilometer entfernte Sterzing erreichen. Am Radweg ging es entlang ins Tal, nicht wissend, dass ich viele Kilometer in den nächsten Tagen auf Asphalt verbringen würde. Das war die italienische Seite, völlig anders als im Stubaital.

In mir reifte der Entschluss, auf diesem Radweg Italien so schnell wie möglich hinter mir zu lassen. Nach einem wilden Abstieg auf einem schmalen Pfad, vom mittlerweile auf einer ehemaligen Bahntrasse führenden Radweg, erreichte ich Gössensaß. Von hier war es nicht mehr weit nach Sterzing. Kurz kam mir in den Sinn, über den Jaufenpass in Meran vorbeizuschauen, um von dort über Bozen, wieder nach Österreich zu gelangen. Die Corona Situation war zwar gerade gut, aber für mich war das Handling mit den Regeln im Ausland doch zu schwierig und ich verwarf den Plan. Um meine Identität zu finden, war der Weg durch Österreich genug, wenn es auch interessant gewesen wäre, meine Südtiroler Wurzeln zu suchen. Dafür gibt es ein andermal, da bin ich mir sicher.

Von Sterzing führte mich der Radweg vorbei an Franzenfeste mit seiner Festung, weiter nach Aicha und Sankt Sigmund, wo ich übernachtete. An solchen Tagen wünschte ich mir, Laufen zu können. Für Nachmittag bis Abend waren schwere Gewitter vorausgesagt und die schwarzen Wolken trieben mich lange vor sich her. Mein Schritt war nicht schnell genug und das Gewitter holte mich auf den letzten Kilometern ein.

Ich fand in St. Sigmund sogar eine Pension für Jakobsweg-Pilger und war wieder einmal gut aufgehoben. Am nächsten Tag lag Bruneck auf meinem Weg. Es war die erste Gelegenheit des Tages, an Kaffee und ein Frühstück zu kommen. Zunächst noch alleine durch ein paar Gassen, steuerte ich schnurstracks auf die Innenstadt zu. Plötzlich stand ich inmitten des Treibens und bekam fast eine Schock. Fast alle Menschen auf der Straße waren mit Maske unterwegs, nur auf den Sesseln vor den Cafés nahmen sie sie ab. Was für ein Unterschied zu Sterzing und die ersten zwei Tage in Südtirol.

Hier hatte alles eine Schwere, was mit der bisherigen Lebensfreude in Italien nicht zusammen passte. Meine Erfahrung über Italien bekam einen Dämpfer. In jedes Geschäft durften nur drei Personen, der Rest hatte draußen zu warten. Mein Gehirn kam nur langsam damit zurecht, denn ebendiese Veränderungen waren der Grund, dass ich nicht weiter weg in Ausland, zum Camino in Spanien, gegangen bin.

Mein Gehirn braucht zu lange, um es zu verstehen und reagieren zu können. Darum wollte ich eigentlich in Österreich bleiben und wagte nur den kurzen Abstecher nach Südtirol. Meine Kaffeepause ließ ich mir aber nicht vermiesen, trotzdem kehrte ich der Stadt recht bald den Rücken und war wieder alleine am Radweg unterwegs. Hier fühlte ich mich besser aufgehoben und in meinem Element. Zu Gehen bedeutete mir viel, viel mehr als alles andere.

Die meiste Zeit ging ich am Radweg. Kilometer um Kilometer verstrichen und ich genoss es, zu gehen. Dass es Asphalt war, war mir egal. Ich wollte unterwegs auf einem Campingplatz übernachten, aber dort angekommen, war kein Platz mehr für mein kleines Zelt frei. Für € 25,- hätte ich allerdings einen 90 m2 Platz bekommen, mit Strom und Sat-Schüssel Anschluss. Für ein 1-Mann Zelt ein bisschen überdimensioniert und außerdem war es mir zu teuer. Lachend lehnte ich dankend ab und spazierte weiter.

In Toblach fand ich zuerst nichts, außer Hotels über € 100,- die Nacht, was mir dann doch auch zu teuer war. In Gedanken bereitete ich mich schon auf eine Nacht im Zelt vor, als ich plötzlich eine Jugendherberge fand. Ein altes, früher großes Luxus-Hotel, wurde zu einem Hostel umfunktioniert. Wegen Covid war pro Zimmer nur eine Person erlaubt und es kostete mich nur € 30,-.

Erleichtert und glücklich ließ ich mich ins Bett fallen, denn für diese Nacht waren Gewitter vorausgesagt. In der Nacht tobten dann wirklich Gewitter und ich war froh, nicht im Zelt übernachtet zu haben. Am nächsten Morgen ging es seit langer Zeit wieder mit recht frischen Temperaturen los. Traumhafte Wege begleiteten mich in Richtung Grenze, wo sich auch der Ursprung der Drau befand. Zunächst war es mir noch nicht bewusst, aber das kleine Rinnsal neben mir war die Drau. Sie sollte ich bis zum Verlassen von Österreich fast immer an meiner Seite haben.

Vom Ursprung waren es nur 8 Kilometer bis zur Grenze von Österreich. Von rechts schauten die Berge rund um die Drei Zinnen auf mich herunter, zunächst noch vom Nebel bedeckt, der sich aber bald verzog. Auch der Radverkehr nahm zu. Ausgestattet mit E-Bikes, bevölkerten unzählige Radfahrer den Weg. Kaum jemand hatte sein Rad wirklich unter Kontrolle. In Kurven waren die meisten überfordert, da sie mit Elektrounterstützung weit schneller unterwegs waren, als mit einem normalen Bike. Es wäre interessant die Unfallstatistik zu lesen, vor allem die Unfallhäufigkeit mit oder ohne E-Bike.

Mein nächstes Ziel war Lienz. Die Drau war in der Zwischenzeit zu einem mächtigen Fluss angewachsen, zumindest für österreichische Verhältnisse. Es gab nicht viele alternative Wege, daher war es am besten der Drau zu folgen, nach Lienz, Spittal und später Villach.

In Villach beschloss ich, rund um den Faakersee einen weiteren Ruhetag einzulegen. Noch stand mir der südlichste Punkt bevor, der gar nicht weit von der Grenze zur Steiermark lag. Da der Schluss nochmal besonders viele Höhenmeter beinhaltete, wollte ich noch einmal Kraft sammeln.

Ja und nein! Ich dachte den ganzen Walkabout nicht ein Mal daran, dass ich in irgendetwas besser werden wollte. Mein Ziel lag nicht in der Verbesserung meiner Defizite, sondern ich wollte etwas machen, ohne den Gedanken an Therapie zu haben. Ich wollte den Walkabout machen, weil ich ihn für mich machte.

Weil ich es für mich machte, kam ich nie in eine Ermüdung oder Erschöpfung, deshalb brauche ich auch keine Erholung. War ein schwieriger Abschnitt, erholte ich mich danach im moderaten Gehen. Außerdem hatte ich, praktisch jeden Tag, meine 10 Stunden Ruhe oder Schlafenszeit. Besonders seit es ab Vorarlberg wärmer geworden ist, tat ich mich auch im Zelt leichter zu übernachten.

Es stand das Leben wieder im Vordergrund, das Aufarbeiten war zu Ende und ich wollte es ab jetzt gemütlicher angehen. Dinge wieder versuchen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, wie zum Beispiel faul am See zu liegen. Das Leben zelebrieren fiel mir immer wieder ein, das hatte ich 2019 am Camino Norte erstmals wieder kennengelernt und am Camino France 2020 weitergeführt. Dann kam allerdings Corona und machte es mir unmöglich, weiter das Leben zu lernen.

Daher mein Walkabout durch Österreich, der einen Schlussstrich unter fünf Jahre Rehabilitation ziehen sollte. Das Gehen ist meine Erholung, daher brauchte ich auch keine Pause oder Erholung davon. Trotzdem besteht das Leben aus mehr, als nur Gehen. Das wollte ich auch am Weg praktizieren, denn hier konnte ich mein Gehirn darauf konditionieren, wieder zu Leben und nicht nur im Gedanken der Therapie zu sein.

Nach fast zwei Tagen Pause, wo ich das Treiben rund um den See genießen konnte, war ich wieder auf Achse. Am Campingplatz von Gotschuchen verbrachte ich meine bisher angenehmste Nacht im Zelt und erreichte am nächsten Tag Bad Eisenkappel, den südlichsten Ort von Österreich. Damit hatte ich die entferntesten Orte aller Himmelsrichtungen von Österreich erreicht, die auch als Kardinalpunkte bezeichnet werden.

Dafür brauchte ich 1850 Kilometer und die letzten ca. 250 Kilometer nach Hause in der Steiermark sollten auch kein Problem mehr darstellen. Erst dann war die Runde beendet. Zuerst wollte ich mich aber noch am südlichsten Punkt versuchen. Dieser liegt auf rund 2000 Meter Seehöhe und war von den Vier Punkten der am schwierigsten erreichbare.

Vorher aber feierte ich meinen Erfolg mit Kaiserschmarren und einem Glas Rotwein. Emotional ging mir vieles durch den Kopf, besonders vom Anfang meiner ersten Schritte und wie lange ich dafür brauchte. Immer mehr wurde es mir bewusst, dass es keine Selbstverständlichkeit war, was ich in den letzten Jahren erreichte und jetzt hier bei einem Glas Wein sitzen durfte. Es wurde nur durch meinen starken Willen möglich und daran, dass ich dranblieb.

25 Jahre Bewusstseinsbildung und mentales Training im Sport bildeten die Grundlage für meine Rehabilitation, ohne die kaum alles möglich gewesen wäre. Ich prostete mir selber zu, denn es war Zeit zu feiern. Dankbar beendete ich diesen Tag, mit dem Wissen, dass die letzten Jahre nicht umsonst waren.

Der Ort war erreicht, den Punkt wollte ich natürlich auch versuchen zu erreichen. Hin und zurück vom Gasthof waren es 34 Kilometer. Davon ging es die ersten 14 Kilometer das Tal hinein, von 500 bis 1000 Meter Seehöhe. Dann begann der steile Aufstieg durch den Wald, hoch zur Baumgrenze.

Eine Rinne querend, stieg ich in ausgesetztem, felsigen Gelände höher. Der Weg war durch ein Stahlseil gesichert. Hier stieß ich an meine Grenzen und musste aufpassen, diese nicht zu überschreiten. In etwa 1500 Meter Höhe ging es nicht mehr weiter, ich wollte mein Limit nicht herausfinden. Aufkommender Schwindel zeigte mir, dass ich besser umdrehen sollte. Erst als ich mich umdrehte und in die Tiefe blickte, wurde es mir bewusst, wie sehr ich mich am Limit bewegte.

Langsamer als aufwärts, stieg ich nach unten. Jeder Schritt musste angedacht werden und erst wenn ich mir sicher war, konnte ich den Fuß auch belasten. Angespannt und steif erreichte ich den Einstieg. Die ersten Meter torkelte ich auf der Forststraße dahin. Zum Glück hatte ich die Stöcke, um mich auszubalancieren. Wie als wollten sie mir was sagen, tanzten zahlreiche Schmetterlinge um mich herum und erinnerten mich an die Leichtigkeit.

Zufrieden mit mir und der Welt ging ich zurück nach Bad Eisenkappel. Mit Kärntner Kasknödel feierte ich erneut.

Zu Beginn habe ich lange nicht verstanden, was das bedeuten soll und es erklärte mir auch niemand. Hier brauchte ich nicht viel der Erklärung. Eindrucksvoll wurde es mir näher gebracht. Mit geschlossenen Augen verbrachte ich einige Zeit auf einem Felsen angelehnt und sitzend. Immer wieder durch die Augen blinzelnd, versuchte ich mich an den Ausblick zu gewöhnen und wieder Sicherheit zu erlangen.

Die Erinnerung an den März 2018 kam auf, als ich zum ersten Mal am Jungfernsprung bei der Burgruine in Gösting stand. Ich traute mich nicht, trotz Gitter, an den Rand heran. Ich wollte mich am Gitter festhalten, konnte aber die Entfernung dorthin nicht abschätzen und griff ins Leere. Am Boden kriechend, versuchte ich es zu erreichen. Ich zog mich daran hoch, traute mich aber nicht, daran angelehnt zu stehen. Mit einer Armlänge Abstand blieb ich stehen. Diese Momente gingen mir durch den Kopf.

An dieser Wahrnehmung im Raum arbeite ich noch immer. Dazu gehört das Gehen und Bewegen im Raum besonders. Es ist ein Hinderungsgrund, dass ich noch nicht Laufen kann. Durch gezielte Steigerungen kann ich mich immer besser daran gewöhnen. Das ist zwar keine Behebung, aber diese Gewöhnung daran ist eine Verbesserung, die nur mit dranbleiben, möglich ist.

So brachte mir der Walkabout viele neue Erkenntnisse über mich selbst. Die größte Erkenntnis aber ist, solange ich Körper und Geist bewege, solange bleibe ich in einem guten Zustand. Dieses Dranbleiben ist so wichtig für meinen Gesundheitszustand. Im Gehen habe ich eine optimale Bewegung gefunden, obwohl ich vom Laufen noch immer träume.

...ist das Thema des nächsten Beitrags. Leider kann ich jeden Tag nur ein paar Zeilen schreiben, daher dauert auch so lange. Es geht zwar besser als gedacht, trotzdem möchte ich mich noch steigern. Gut Ding braucht aber Weile.

Nach dem Erreichen des nördlichsten Punkt von Österreich, stand mir der lange Weg nach Vorarlberg bevor. Über 600 Kilometer, mit der Überquerung des Arlberg, als persönlichem Höhepunkt. So hoch kam ich seit dem Hirnabszess vor 5 Jahren noch nie hinaus. Am Walkabout sollte sich das ändern.

Wieder galt es, nicht zu viel nachdenken, einfach gehen und alles Weitere auf mich zukommen lassen.

Ich kam erst gegen 18h vom nördlichsten Punkt in Rottal weg. Der Plan war, über Haugschlag, Litschau, Gmünd und Karlstift, auf geradem Wege zur Donau hinab zu kommen und dann dem Jakobsweg zu folgen.

Die tägliche Suche nach dem Weg, war zu mühsam. Ich wollte möglichst ohne Navigieren gehen und das versprach mir der Jakobsweg am ehesten.

Zunächst stellte sich mir allerdings die Frage nach dem Übernachten. Es wurde immer später und die Möglichkeiten weniger. Die Entscheidung fiel mir aber leicht, ich wollte so lange gehen, wie Licht war und mich dann einfach in ein Bushäuschen legen, um dann möglichst früh wieder auf Achse zu sein.

Gesagt, getan - sehr früh bin ich wieder aufgebrochen. Die Wartehäuschen im Waldviertel sind, wahrscheinlich aufgrund der Witterung, kleine, rundum fast geschlossene Hütten und damit ideal zum Pausieren, vor allem bei schlechtem Wetter. Bestens für mich geeignet, denn das Zelt aufbauen erforderte einfach viel mehr Energie, die ich mir hier ersparte.

Durch Nebelverhangene, mystische Landschaft, ging es durch Wälder, vorbei an Seen, durch kleine Dörfer oder an einzeln gelegene Häuser vorbei.

In Gmünd nahm ich mir ein Zimmer in einer Pension, die schon viel erlebt hatte. Ein älteres Ehepaar führte sie und ich erfuhr einiges von Ihnen, ihrer Pension, der Stadt und der Eisenbahn, die hier alle verband. Wir sprachen über Dampfloks, die gemeinsam in der Früh anfeuerten und den Himmel verdunkeln ließen oder wie sich die Stadt im Laufe der Zeit veränderte.

Ich merkte, dass diese Kommunikation nicht nur mir gefehlt hat, sondern seit Corona praktisch jedem Menschen. Das machte es so wertvoll für mich, Zeit für die Menschen unterwegs zu haben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihre Geschichten zu hören. Auf diese Art der Gespräche freute ich mich jederzeit.

In Karlstift war ich erneut sehr spät unterwegs. Wieder stand mir eine Übernachtung im Zelt bevor. Ich ging bei einem der letzten Häuser vorbei, als mich ein Hund anbellte. Kurz darauf kam die Besitzerin hinter einer Hecke hervor und es folgte eine Unterhaltung. Das Ergebnis war, dass ich mein Zelt auf ihrem Grund aufstellen konnte und es noch weitere spannende Unterhaltungen mit ihr und ihrem Mann gab.

Besonders die Aussage,"Wir sind jetzt über 60 Jahre verheiratet", berührte mich sehr. Was hatten die beiden nicht alles erlebt und durchlebt. Es war noch manch andere Aussage dabei, die mir die Tränen in die Augen trieb. Kurz vor dem Finster werden brachte mir die Dame noch einen Krug voll Wasser. Dankbar für diese Begegnung schlief ich ein.

Es war kühl, eigentlich sogar kalt, aber mit dem ersten Tageslicht baute ich das Zelt ab, um den Sonnenaufgang auf 1.000 Meter Seehöhe erleben zu können.

Diese Tage war ich die meiste Zeit Selbstversorger, denn fast alle Gasthäuser hatten zu. Es war immer so viel Essen in meinem Rucksack, dass ich damit über den nächsten Tag kam, im Notfall mit Müsliriegeln und Wasser. Ich konnte mich nicht darauf verlassen, ein offenes Kaufhaus anzutreffen oder eine Tankstelle, denn die waren oft abseits meiner Route, zu weit, um hinzugehen.

Nach Karlstift führte mich mein Weg entlang der tschechischen Grenze. Oft tief im Wald, begegnete ich keiner Menschenseele. Komischerweise kamen öfter Gedanken um Bären auf. Gab es denn in dieser Wildnis an der Grenze zu Tschechien welche?

Ich dachte öfter an den Appalachen Trail in Amerika, wie ich mich gegenüber Bären verhalten würde. Davonlaufen ginge sowieso nicht, also spürte ich hinein, wie groß mein Vertrauen zu mir selbst war? Es war eine gute Übung, die mir in den folgenden Wochen öfter helfen sollte. Ich spürte, dass ich immer mehr in meiner Mitte war und Tiere merken das sofort.

Vor allem Hunde, deren Besitzer mir oft sagten: "Das macht er nie!". Ich zog Hunde richtig an, aber nicht um angegriffen zu werden, sondern zuerst vorsichtiges beschnuppern, um danach gekrault zu werden.

In Enns führt der Hauptweg des Jakobsweges durch Österreich vorbei. Ein mehr oder weniger gut markierter Weg, der mich bis nach Vorarlberg bringen sollte. Zum ersten Mal war wirklich schönes und warmes Wetter.

Oberösterreich war das Land der Erinnerungen ans Radfahren. Fast in jedem Städtchen bin ich schon Radrennen gefahren. Ansfelden, Wels, Lambach, Schwanenstadt und viele mehr, lagen auf meinem Weg. Obwohl ich schon oft hier war, war für mich alles neu. Mit der Langsamkeit der Füße entdeckte ich jeden Meter und hatte Zeit, die Eindrücke zu verarbeiten.

Es waren aber nicht nur die Erlebnisse im Außen, die mich beschäftigten, die Inneren waren besonders stark. Stand der erste Teil des Walkabout unter dem Aufarbeiten vom Krankenhaus, so war es diesmal die Zeit danach.

Pfeifend, singend und tanzend zog ich dahin und muss für manchen ein recht komisches Bild abgegeben haben. Das war mir aber egal, denn durch die Tanztherapie hatte ich gelernt, meinen Körperimpulsen nachzugeben und mich darin nicht stören zu lassen. Die Hände fuchtelten oft umher und ein manchmal schwankender Gang ließen mich aussehen wie betrunken. Das half mir, mehr Lockerheit in den Körper zu bekommen, auch wenn es von Außen komisch aussah.

Das schwere Gewicht des Rucksacks und der Vorwärtsdrang lassen mich oft starr werden. Seitliche Schritte und bewegen der Arme brachten wieder mehr Lockerheit. So wechselte ich oft ab, mit dem Ergebnis, dass ich wesentlich leichter und lockerer Gehen kann.

Obwohl ich oft langsam ging, legte ich Kilometer um Kilometer zurück und war am Abend verblüfft, so weit gekommen zu sein. Ich buchte nie im Voraus ein Quartier, sondern schaute ab 17 Uhr, wo ich war und welche Gasthöfe am Weg lagen. So hatte ich zwölf Stunden am Tag fürs unterwegs sein und so kamen auch die Kilometer zusammen.

Ein wichtiger Punkt waren die Teststraßen, die es nur in den größeren Städten gab. Sonst nahm ich auch Apotheken in Anspruch oder was am Weg lag. Manchmal bedeutete das auch einen Umweg, den ich nur dann machte, wenn er nicht zu groß war.

Die Umstellung von "Negativ" auf "Nicht nachgewiesen" am Test, habe ich nie erfahren. Das erste Mal sah ich das in Sankt Johann in Tirol. Ich konnte das Ergebnis natürlich nicht abwarten und ging weiter. Irgendwann kam das SMS und ich schaute darauf. "Nicht nachgewiesen"???

Was war das jetzt? War mein Test ungültig oder fehlerhaft?

Zurückgehen nach Sankt Johann war mir nicht mehr möglich, daher wollte ich in der nächsten Stadt nachfragen. Zum Glück war der alte Test noch für diesen Tag gültig.Erst später sollte ich erfahren, dass die Bezeichnung geändert wurde.

Das Testen bekam ich dann immer besser in den Griff, allerdings waren die Teststraßen oft zu weit auseinander. Apotheken waren meist nur mit einem großen Umweg möglich, hatten Öffnungszeiten oder nur spezielle Termine für die Testung, die in meinen Weg nicht hineinpassten. Für solche Fälle musste dann eine Selbsttestung her, die aber nur einen Tag gültig war.

Das immer zu bedenken, stellte mein Gehirn vor eine große Herausforderung. Ein anderer Aspekt war die große Ansammlung von Tests. Normalerweise verwendet man beim Pilgern einen Pilgerpass, worin die Stempel der Herbergen und Kirchen unterwegs dazu dienen, den Weg nachzuverfolgen. Mein Pilgerpass war die Sammlung der Tests, anhand derer ich meinen Weg durch Österreich verfolgen konnte.

Es war lange für mich fraglich, ob ich über das Deutsche Eck gehen konnte oder innerhalb von Österreich bleiben musste? Zweiteres hätte einen Umweg von 150 km bedeutet und das über die Berge. Die Situation um Corona beruhigte sich aber so weit, dass ich neben dem Deutschen Eck sogar erstmals den Jakobsweg retour durch Südtirol ins Auge fasste, um nach Kärnten zu gelangen. Mit diesen beiden Alternativen konnte ich die hohen Berge meiden, die für mich eigentlich noch nicht möglich waren.

Eine Nacht verbrachte ich auf einem Campingplatz im Deutschen Eck und am nächsten Tag war mein Ausflug nach Deutschland wieder vorbei.

Das Salz in der Suppe waren aber nach wie vor die Begegnungen für mich. Wie unterschiedlich die Charaktere durch Österreich waren, dass konnte ich auf jedem Meter, den ich vorwärtskam, bemerken. Zu Fuß unterwegs, bekam ich einen anderen Zugang zu den Menschen.

Auf der Flucht vor einem Gewitter nahm ich in Scheffau Zuflucht bei einer Liftstation. Der dortige Kaffee-Automat war defekt und kurzerhand wurde ich vom dortigen Skiverleih zum Kaffee eingeladen. Eine lockeres Gespräch entstand mit dem Seniorchef und seiner Frau, was mir das Warten verkürzte und mir neue Einblicke gab. Für mich waren das Bausteine auf dem Weg, lebte ich doch durch den Hirnabszess schon seit fünf Jahren im Social Distancing.

Die Tage vergingen, abwechselnd im Zelt und in Gasthöfen verbringend. In Zams verpasste ich die Teststraße wegen einer Sperre am Weg. Ich musste Forstarbeiten abwarten, die mich viel Zeit kosteten. Ich ging noch weiter bis Landeck und verwendete den dortigen Campingplatz. Mit dem dortigen Betreiber, Lorenz, habe ich mich lange unterhalten, der als ausgebildeter Sportwissenschafter Interesse an meiner Tour hatte.

Am nächsten Tag startete ich schon besonders früh. Mein Ziel war der Arlberg, den ich, wenn möglich, an diesem Tag überqueren wollte. Die ersten Kilometer zogen sich dahin, besonders das viele auf und ab forderte mir einiges ab. Da ich am Vortag nur einen Zutrittstest machte, hatte ich heute keinen gültigen Test. Erst in Sankt Anton kam ich an der dortigen Apotheke vorbei, die ich nutzte, um mir einen Test abzuholen. Um vierzehn Uhr startete ich in den Anstieg zum Arlberg. Ich musste damit rechnen, noch vor dem Gipfel im Zelt übernachten zu müssen.

Langsam, aber stetig stieg ich höher. Eigentlich ist es ein normaler Wanderweg, aber es gab ausgesetzte Stellen, die mir alles abverlangten.Ob Brücken oder ausgesetzte Stellen, meine Wahrnehmung kam dabei ans Limit.

Erst am Abend erreichte ich den Pass und musste dabei beim Absteigen einige Schneefelder queren. Ich war glücklich, als ich das letzte hinter mir lassen konnte. Ich stieg noch bis Langen am Arlberg ab, wo ich erst spät mein Zelt aufbaute. Trotz der Höhe, wurde es meine wärmste Nacht bisher, seit ich unterwegs war. Es sollte eine Ankündigung sein, was mich in den nächsten Tagen erwarten sollte.

Über Nüziders ging es nach Feldkirch. Die Temperaturen stiegen auf 35° und die Sonne brannte nieder. Ich fühlte mich wohl dabei, denn mein Nervensystem arbeitet bei solchen Temperaturen einfach besser. In Feldkirch übernachtete ich im Kloster und wollte erst am nächsten Tag die 8 Kilometer nach Bangs gehen. Es war ein überwältigendes Gefühl, Österreich trotz meiner Handicaps durchquert zu haben. Der Walkabout hat seinen Sinn erfüllt.

Gesagt getan, am 18. Juni erreichte ich den westlichsten Ort und kurz darauf auch den westlichsten Punkt. So sehr emotional der Vortag war, so hatte ich kaum Gefühle. Es war ein Abhaken der Punkte und dann gings zurück nach Feldkirch.

Es gäbe natürlich noch 1000 andere Erlebnisse dazu zu erzählen, aber ich brauche Zeit, um alles verarbeiten zu können. Daher braucht auch mein Buch noch einige Zeit.

Im nächsten Teil des Walkabout geht es dann von Vorarlberg über Südtirol zum südlichsten Ort, Vellach/Eisenkappel in Kärnten.

(Zum ersten Teil des Walkabout)

Mein Walkabout durch Austria ist zu Ende. In 59 Tagen legte ich rund 2100 Kilometer durch Österreich zurück, unterwegs zu den entferntesten Orten aller vier Himmelsrichtungen. Dieser Bericht handelt vom Weg zum nördlichsten Punkt. Der Weg zum westlichsten und südlichsten folgt.

Das Ende des Weges ist zugleich ein Anfang, denn wie beim Pilgern gilt auch hier:

"Der Weg beginnt am Ende!"

Ich wollte meinem ICH wieder näher kommen. Wer oder was bin ich, diese Frage stellte ich mir ja schon seit dem Hirnabszess!

Es ist mir gelungen, meinen Körper und Geist wieder (fast) zusammenzubringen. Darauf arbeite ich seit langem hin und ich kann mich an die Aussage nach meinem ersten Camino erinnern, dass es noch einige Caminos brauchen wird, ehe es so weit ist. Ja, es dauerte, aber ich habe einen guten Weg für mich gefunden und mir, was genauso wichtig war, die Zeit dazu gegeben.

Eine große Unterstützung war und ist noch immer, dass therapeutische Tanzen. Zuerst noch in der Gruppe, dann in Einzelsitzungen, konnte ich speziell an den verschiedensten Punkten arbeiten. Ein großes Danke dafür an meine Therapeutin Hannah T., die wesentlichen Anteil daran hatte, dass ich mich überhaupt auf den Weg machen konnte. Das therapeutische Tanzen ist eine Form der Therapie, die ich nie als solche angesehen oder empfunden hatte. Es half mir besonders durch das letzte Jahr der Pandemie und brachte eine gewisse Beruhigung in mein Leben.

Der Start des Walkabout war noch im Lockdown im Mai, deshalb wählte ich zunächst den Weg über die Berge, von mir zuhause bis zum Neusiedlersee. Es war mir wichtig zu sehen, wie ich in den Bergen zurecht komme und ob ich für diese Art zu Gehen schon bereit war. Denn in Österreich ist es etwas anderes, als in Spanien zu Pilgern.

Somit war ich als Selbstversorger in den ersten drei Tagen unterwegs, trug alles bei mir, auch das Essen. Alle Hütten waren geschlossen und zu meiner Überraschung, auch die Brunnen. Diese ersten Tage hatte ich immer wieder große Probleme, an genug Wasser zu kommen. Das Gewicht zum Tragen war höher als beim Pilgern. Denn neben dem Wasser hatte ich auch Zelt und Unterlegmatte mit dabei.

Am Wetterkreuz traf ich auf meine erste Begegnung. Mit dem Einheimischen Andreas unterhielt ich mich länger und es tat gut, meine Geschichte erzählen zu können und einfach Small Talk zu erleben. Seit Corona war das für mich kaum mehr möglich.

Das Essen musste ich rationieren, denn eines hatte ich übersehen. Für drei Tage hatte ich Essen mit und ein Einkaufen war erst am vierten Tag möglich. Allerdings waren am vierten Tag noch bis dahin 6 Stunden zu gehen, das hatte mein Gehirn nicht registriert. 300 mml Wasser und ein Müsliriegel mussten für diese Strecke reichen.

Erst in Gloggnitz kam ich zu Essen und Wasser. In einer Fleischerei kaufte ich mir etwas Warmes, mein erstes warmes Essen seit vier Tagen. Natürlich gab es das nur als Take Away und so blieb mir nichts anderes übrig, als auf einem Parkplatz, am Boden sitzend, es zu verdrücken.

Die beiden nächsten Tage zum Neusiedlersee waren verregnet, gekennzeichnet von Orientierungsproblemen und Stromproblemen für das Handy. In einer Tankstelle mit Take Away Kaffee, bat ich darum, mein Handy für eine viertel Stunde zu Laden, ich wollte abseits im Freien warten. Es schüttete in Strömen und ich wurde schroff hinauskomplimentiert, mit den Worten, "Des is net erlaubt bei uns!". Na ja, das waren sehr streng angelegte Corona-Regeln, aber denen musste ich mich beugen und ich stiefelte im Regen weiter.

In Neufeld an der Leitha kam ich am Handy Neufeld Shop vorbei, wo mir Yusuf meinem Handy wieder Leben einhauchte, damit ich überhaupt weitergehen konnte. Ein großes Dankeschön dafür. Ich war abhängig von der Technik, um mich orientieren zu können. Ohne Technik ließ mich mein durch die Krankheit verlorener Orientierungssinn im Stich.

In Neusiedl am See entschied ich mich das Ende des Lockdowns abzuwarten, bevor ich weiterging. Ich wollte nicht riskieren, weitere Tage im Lockdown und Regen zu verbringen, die mein Gesamtziel, nämlich durch Österreich zu gehen, womöglich unmöglich gemacht hätte.

Die Folgen des Hirnabszesses schränken meinen Körper noch zu sehr ein und ich wollte nicht dauernd am Limit sein, was es sonst zu schnell gewesen wäre. Der Weg alleine war sowieso schon am Limit für mich. Am 19.Mai endete der harte Lockdown und ging in einen weichen über. Gasthöfe, Hotels und Cafes konnten wieder aufsperren, wenn auch mit Regeln, die es mir nicht einfach machten.

Alle zwei bis drei Tage brauchte ich eine Teststraße, denn Eigentests hatte ich nur begrenzt mit. Zu viel nachdenken durfte ich nicht, ich ließ besser alles auf mich zukommen und musste dann eben reagieren.

Regen und Sturm machten es nicht leicht. In unwirtlichem Wetter erreichte ich Deutsch-Jahrndorf und ich ging noch die fünf Kilometer zum östlichsten Punkt, an das Dreiländereck Österreich, Slowakei und Ungarn. Alleine stand ich dort im Regen und Sturm, nach 266 Kilometern zu Fuß. Meinen ersten Ort und Punkt konnte ich damit abhaken.

Den Punkt mache ich immer mit, wenn er leicht erreichbar war, der Ort aber war mein Ziel. Denn ich wusste, der Unterschied vom südlichsten Ort und Punkt war sehr groß und für mich unter Umständen nicht machbar, da es zu ausgesetzt ist. Die Tour hatte ja den Sinn, besser ins Leben zu kommen und nicht alles dranzusetzen, um irgendwie an den weitesten Punkt zu kommen.

Mein Freund Bernd begleitete mich ab Neusiedl für zwei Tage und stellte mir sein Auto fürs Übernachten zur Verfügung. Ein total luxuriöses Übernachten, denn der Tesla war im Innenraum immer ideal temperiert, anders als im Zelt. Bernd kreierte daraufhin das "Tesla-Pilgern".

Für mich hatte es den Vorteil, solange zu gehen wie ich wollte, denn dort wo ich war, stellte er das Auto ab und ich brauchte im Regen nicht das Zelt aufzubauen. Wie gesagt, ein total luxuriöses Schlafen, denn Gasthäuser gab es in dieser Gegend kaum, bzw. welche die offen hatten. Danke Bernd!

Das Weinviertel blieb mir sehr ambivalent in Erinnerung. Als Erstes fällt mir dazu nur Regen, Regen und Regen ein!

Es gab natürlich auch sonnige Tage, die aber fast immer mit Regen endeten. Mehrere Stunden am Tag stiefelte ich im Regen, nassen Gras und Schlamm dahin. An die wenigen Sonnenstunden erinnert sich mein Gedächtnis kaum, obwohl es die auch gab. Meist war der Vormittag sonnig und ab Mittag begann es zu Regnen.

Dafür entschädigten die Menschen unterwegs, auf die ich traf. Kommunikation war ein Thema, welches speziell seit dem Social Distancing eines wurde und das mich seit dem Hirnabszess begleitet. Ob Tom und Susi, die mich für eine Nacht aufnahmen, der Bauer, der mich im Vorgarten seines Hauses zelten ließ, oder Alexander Rüdiger, der mich kurz am Weg besuchte, trotz seiner Zeitknappheit. Es waren Begegnungen, die mir viel bedeuteten.

Natürlich gab es Regeln wegen Corona, aber wenn man die einhielt, stand der Menschlichkeit nichts im Wege.

Mit Stromproblemen hatte ich in dem Ausmaß nicht gerechnet. Durch den vielen Regen war es nicht möglich, über das Solar-Paneel Strom zu erzeugen. Da viele Tage im Zelt waren, musste ich irgendwie schauen, dass mein Handy Strom hatte. Denn das Handy war meine Navigation. Ich ging auf recht gerader Linie in Richtung nördlichster Punkt. Allerdings bestand diese Gerade aus unzähligen Abbiegungen, besonders zwischen den Feldern. Einmal falsch gehen, konnte einen immensen Umweg bedeuten.

Daher war mein Telefon ständig in Gebrauch. Die Komoot-App führte mich auf total schönen Wegen durchs Land, die ich ohne die App nie gefunden hätte. Aber es zeigte sich auch mein verloren gegangener Orientierungssinn, denn ohne App war ich verloren.

Ich watete durch Schlamm und Nässe. Die Temperatur war mit ca. 13° zwar angenehm, aber der Wind machte es viel kälter, als es war. Kam die Sonne heraus, wurde es warm und die grün leuchtenden Felder waren eine Wohltat fürs Auge und Gehirn. Das war aber nicht von Dauer, denn der wolkenlose Himmel veränderte sich schnell in eine graue Masse und Regen setzte wieder ein.

Durch das viele Gehen im Regen, wurden meine Schuhe sehr beansprucht. Sie hatten doch schon einige Kilometer drauf und sind innerhalb weniger Tage gebrochen und ließen das Wasser hinein. Das zusammen mit dem schwierigen Gehen auf den durchtränkten Feldwegen, brachte mir einige Blasen ein, wo ich doch sonst nie Blasen hatte. Aber diese Blasen wollten mir was sagen, war ich doch auf einem Walkabout, der eine besondere Aufgabe zu erfüllen hatte.

Trotz aller Plagen, verlor ich nie meine Freude. Ich war glücklich hier gehen zu können, egal ob der Umstände. In mir drinnen breitete sich ein innerer Friede aus, dem auch das Äußere nichts anhaben konnte.

Meinen Ersatzschuh hatte ich ab Salzburg eingeplant, dass sie jetzt schon brechen würden, hatte ich nicht bedacht, noch vor dem nördlichsten Punkt. So waren nasse Füße ab jetzt mein ständiger Begleiter und umso achtsamer musste ich mit mir, meinen Füßen und meinen Gedanken umgehen.

Das regnerische Wetter hielt auch im Waldviertel an und die Übernachtungen im Zelt waren feucht und kalt. Etwa alle drei Tage nahm ich ein Quartier, wenn es eines gab. Ich durchquerte viele kleine Ortschaften, in denen das Gasthaus geschlossen war. Offene gab es nur in größeren Orten und damit war auch mein Übernachten auf diese begrenzt.

Corona forderte seinen Tribut und es war traurig zu sehen, welche Formen das annahm. Für kleine Gasthäuser am Land zahlte sich das Aufsperren nicht aus, denn mit den verbundenen Regeln war es unwirtschaftlich zu öffnen. Zwischen "ich trau mich" und "es geht schief", war ein schmaler Grat.

Gerade auf dem Weg zum nördlichsten Punkt musste ich immer wieder aufs Zelt ausweichen.

Niederösterreich war für mich das Aufarbeiten vom Krankenhaus. Es kamen Dinge hoch, die ich lange verdrängt oder vergessen hatte. Wenn ich torkelnd durch den Schlamm watete, kamen in mir Erinnerungen hoch, vom Gehen lernen, von meinen ersten Schritten und der schnellen Erschöpfung. Fortschritte ließen sich für mich kaum erkennen und das Ziel schien unerreichbar. Trotzdem gab ich nicht auf und ich lernte mit "Step by Step" umzugehen. Andererseits motivierte es mich, nie aufgegeben zu haben. Das ließ es erst zu, mich auf diesen Walkabout zu begeben. Erinnerungen von meinen ersten Camino Frances, wechselten mit Erlebnissen aus dem Krankenhaus ab. Mein oftmaliges dahin stolpern am Camino, wegen der Halbseitenlähmung, aber auch mein Wille, es quasi einfach wegzugehen!

Dann gab es Momente, in denen war ich so glücklich und ich erfreute mich an oft kleinsten Dingen am Wegesrand. Ich beobachtete Schnecken und Ameisen und ich hatte das Gefühl, besonders zu Tieren eine besondere Beziehung aufbauen zu können. Natürlich hatte ich auch Gelegenheit, die verschiedensten Tiere zu sehen. Oftmals kamen sie als Krafttiere, in allen Varianten, in mein Leben. Dann hatten sie mir etwas besonderes zu sagen.

Erst am späten Nachmittag kam ich nach Haugschlag und etwas später zum nördlichsten Punkt, an der tschechischen Grenze. Es war ein gutes Gefühl, die Heimat zu Fuß zu erwandern und jeden Meter tatsächlich zu Fuß zu erobern. Nach 514 Kilometer und 14 Tagen stand ich um 17h30 am nördlichsten Punkt von Österreich.

Trotz der Anstrengung fand ich es nie anstrengend. Die Leichtigkeit ist seit langem auch Thema im therapeutischen Tanzen, die langsam immer mehr Einzug in meinem Leben halten darf. Das Leben darf leicht sein und ich setzte immer nur einen Fuß vor den anderen und das über den ganzen Tag.

Allein, dass ich das konnte, machte mich überglücklich. Wenn mich jemand auf das Wetter ansprach, dann antwortete ich: "Ich habe über Monate im Krankenhaus keinen Regen auf meiner Haut gespürt, es war mein Ziel, dass wieder zu erleben!"

Regen macht mir nichts aus, einzig vor Gewittern habe ich gehörig Respekt. Allerdings musste ich auch einsehen, dass mein körperliches Befinden das Campieren noch nicht so gut verträgt und der Regen, verbunden mit Kälte, es mir doch schwerer machte, als gedacht.

Es gab viele Erlebnisse auf dem Weg zum nördlichsten Punkt Österreichs, die ich nicht mehr missen möchte.

...Österreichs gibt es in ein paar Tagen im nächsten Artikel. Es tut mir gut, die Erlebnisse niederzuschreiben. Denn seit ich zu Hause bin, ist es so, als ob ich nie losgegangen sei!

Das Erreichen von Vorarlberg, mit dem westlichsten Punkt von Österreich, war der schwierigste Teil auf meinem Walkabout durch Austria.

Am 32.Tag gelangte ich zum am Rhein gelegenen Punkt, am wohl heißesten Tag meiner Tour, mit 34 Grad im Schatten.

Der Arlberg war die bisher Herausforderndste Strecke, kam ich doch in Höhen, die für mich erstmals möglich waren. Es wurde ein "Grenzgang", besonders für die Wahrnehmung.

Mehr dazu, wenn ich wieder zu Hause bin.

Jetzt geht es nach einem Ruhetag in Stams weiter, über den Brennerpass nach Südtirol, um bei Sillian wieder Österreich zu betreten.

Buen Camino 🙏

Das Unterwegs sein am Walkabout durch Austria Teil 2, beschäftigt mich mehr als gedacht. Daher komme ich auch nicht zum Blogschreiben.

Ich habe bisher den östlichsten und nördlichsten Punkt von Österreich erreicht und bin auf dem Weg nach Vorarlberg.

Ich werde danach einen Bericht verfassen, ich brauche nämlich Zeit, alles zu verarbeiten. Es passiert soviel am Weg, vor allem in der Aufarbeitung.

Besonders der Weg ins Waldviertel war herausfordernd. Seit Oberösterreich bin ich am Jakobsweg unterwegs. Gesamt derzeit etwa 900 Kilometer.

Von dieser Wegstrecke ein paar Fotos: